Gemini Code Assistの使い方!VSCode導入方法や料金プラン、商用利用まで徹底解説

「日々のコーディングをもっと効率化したい」「複雑なコードの解読やドキュメント作成が大変」

多くの開発者が抱えるそんな悩みを解決するのが、Googleの最先端AI「Gemini」を搭載したコーディング支援ツールGemini Code Assistです。

この記事では、Gemini Code Assistの基本的な機能やメリットから、VSCodeへの具体的な導入手順、使い方を画像付きで分かりやすく解説します。料金プランやワークフロー別活用方法も含めてお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

Gemini Code Assistとは?

Gemini Code Assistは、Googleが開発した最先端のAIモデル「Gemini」を搭載した、AIコーディング支援ツールです。ソースコードの文脈を深く理解し、コーディング、デバッグ、ドキュメント作成を行うことが特徴で、優秀なアシスタントが隣にいる感覚で開発時のサポートを受けられます。

また、VSCode(Visual Studio Code)をはじめとする主要な開発環境に組み込めることも特徴です。慣れ親しんだエディタ上でAI支援を受けながら開発を進められるので、面倒な設定や切り替えの手間もかかりません。

Gemini Code Assistの主要機能と特徴

Gemini Code Assistが多くの開発者から注目される理由は、自然言語によるコード生成や高度なコード補完といった多機能性にあります。ここでは、主要機能と特徴について解説します。

強力なコード補完

Gemini Code Assistは、書かれているコードの文脈や構造をリアルタイムで解析し、次に来るべきコードを予測します。単なる1行の補完にとどまらず、関数全体や定型的なコードブロックをまとめて提案できるため、タイピングの手間を大幅に削減できます。

また、変数名や関数呼び出しの整合性も考慮するため、コードの一貫性を保ちながら効率的に開発を進めることが可能です。

自然言語でのコード生成

日本語で「こういう機能を持つ関数を作って」「このデータを処理するクラスを書いて」といった指示を送るだけで、AIが意図を正確に読み取り、具体的なコードを生成します。自然言語で簡単に指示を出せるので、新しいライブラリの使用方法を調べる手間を減らしたり、学習用途として利用したりすることもできます。

また、生成されたコードはベストプラクティスに基づいた構造になっていて、品質の高いコードを短時間で作成できる点も魅力です。

コードの解説・リファクタリング

他人が書いた複雑なコードや、過去に書かれたコードの内容が分かりにくい場合でも、Gemini Code Assistを活用すればコードの動作や意図を詳細に解説してくれます。加えて、「このコードをもっと読みやすくして」と依頼すると、変数名や関数名の改善、ロジックの簡潔化などリファクタリング作業も自動で行います。

手作業を最小限に抑え、他の作業にリソースを割けるため、既存コードの理解や保守作業の効率を上げられるでしょう。

エラーの検出と修正案の提示

コードに潜む潜在的なバグや構文エラーをリアルタイムで検出し、適切な修正案を提示します。開発の初期段階で問題を発見できるため、後から修正する手間の削減が可能です。

また、修正案には推奨されるコードスタイルやベストプラクティスも含まれているため、コード品質の向上にもつながります。特に複雑なプロジェクトでは、早期にエラーを発見するこの機能により、保守作業の負担を軽減できます。

ユニットテストの自動生成

品質保証に不可欠なユニットテストも、Gemini Code Assistに任せれば手間を大幅に削減できます。テスト対象の関数やクラスを指定するだけで、基本的なテストケースを自動生成可能です。

自動生成されたテストはカバレッジやエッジケースにも配慮されており、品質の高いテストを短時間で準備できることも大きな特徴です。テスト準備にかかる時間が大幅に短縮されるため、開発者は本来のコーディング作業や新機能の検討に集中できます。

Gemini Code AssistをVSCodeに導入する手順

Gemini Code Assistは、GitHubやVS Code、ファイベースなどののターミナル・IDE内で機能をダウンロードすると利用できます。

今回はVSCodeに導入する手順を画像付きで解説します。

事前準備

Gemini Code AssistをVSCodeで利用するには、いくつかの準備が必要です。

Visual Studio Codeのインストール

Gemini Code Assistを使うためには、VSCode本体がインストールされている必要があります。 公式サイトからご自身の環境に合った最新バージョンをダウンロードしてください。Googleアカウント

Geminiのサービスを利用するためには、Googleアカウント Googleアカウント が必須です。お持ちでない場合は、事前に作成してください。

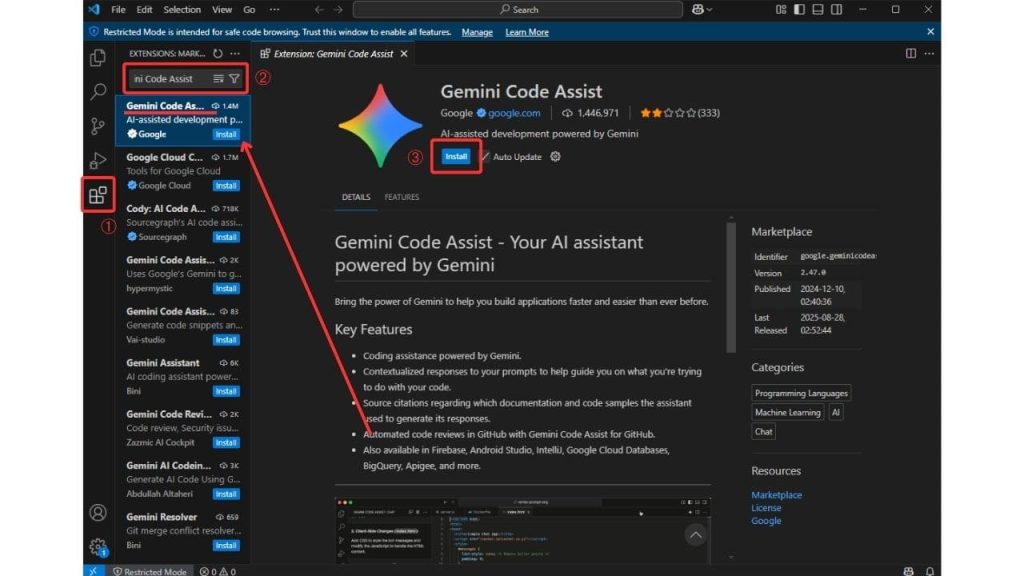

VSCode拡張機能のインストール

事前準備が完了したら、VSCodeに「Gemini Code Assist」の拡張機能をインストールします。VSCodeを起動し、左側のアクティビティバーから拡張機能アイコンをクリックして、検索バーに「Gemini Code Assist」と入力します。

検索結果にGoogleから提供されている公式の拡張機能が表示されるので、選択し「インストール」ボタンをクリックしてください。

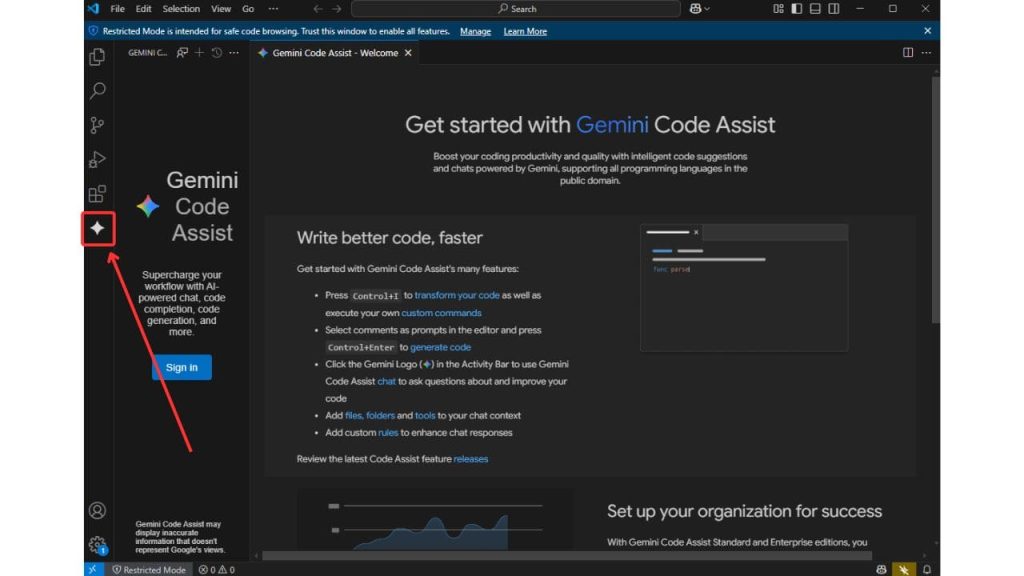

インストールが完了すると、アクティビティバーにGeminiのアイコンが追加されます。

Googleアカウントの接続

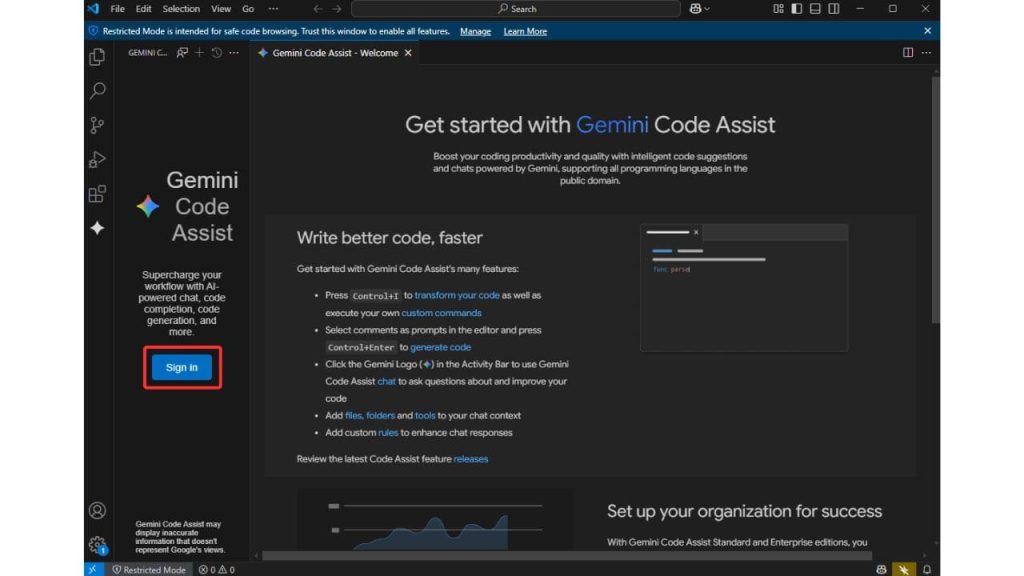

インストールが完了したら、「Sign in」からGoogleアカウントと接続します。

「Sign in」をクリックすると、ブラウザ上のGoogleのログイン画面に遷移します。画面の指示に従い、使用したいGoogleアカウントでログインし、アクセス許可を求められた場合は許可してください。

VSCodeのGeminiサイドバーに、ログインしたGoogleアカウント名が表示されていれば接続は完了です。これで、チャット機能やコード補完など、Gemini Code Assistの機能が利用できる状態になります。

導入がうまくいかない際の対処法

万が一、導入がうまくいかない場合は、以下の点を確認してみてください。

認証エラーが発生する場合

アカウントの種類を確認:無料プランは個人のGoogleアカウントのみ対応。Workspaceアカウントは管理者許可が必要な場合あり。

再認証を試す:一度サインアウト後、再度サインインすると解決することがある。

ネットワーク制限:企業のプロキシやファイアウォールで制限される場合があるため、管理者に確認。拡張機能が正しく動作しない場合

VSCodeと拡張機能のアップデート:VSCode本体や拡張機能を最新版に更新。

他の拡張機能との競合:他の拡張機能と競合している可能性があるため、AI補完系拡張機能を無効化して動作を確認。

VSCodeの再起動:インストール後にVSCodeを再起動すると改善することがある。

Gemini Code Assistの使い方

導入が完了したら、早速Gemini Code Assistを使ってみましょう。ここでは、覚えておくと便利な6つの機能の使い方について解説します。

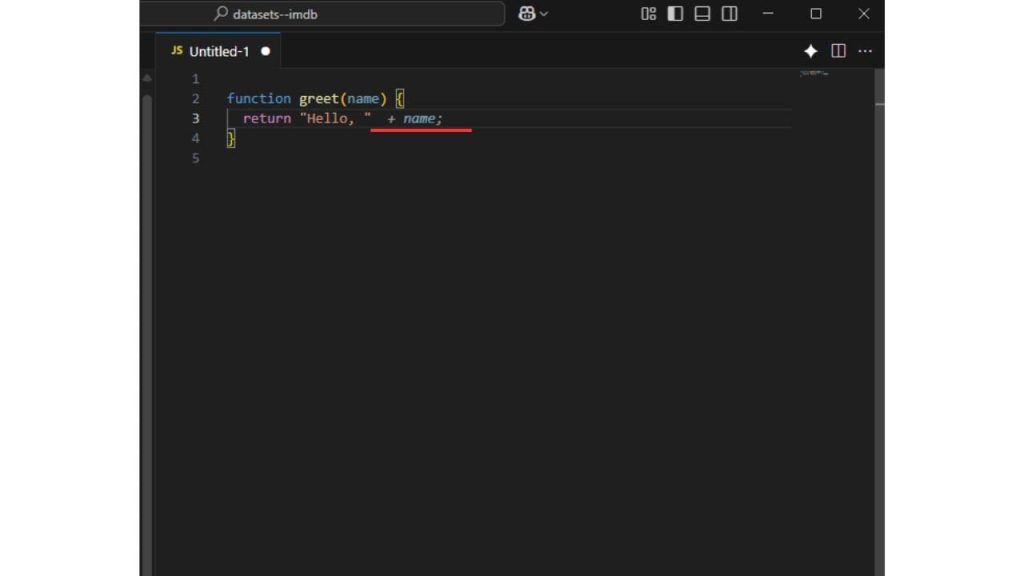

インライン補完を使う方法

コーディングを始めると、Geminiが次に書かれるであろうコードを予測し、エディタ上に薄いグレーの文字(ゴーストテキスト)で表示します。提案されたコードでよければ Tab キーを押すだけで、その内容が確定されます。不要な場合は、そのまま入力を続けてください。

もし補完がうまくいかない場合は、以下の点を確認してみましょう。

補完が表示されない場合

- 対応言語の確認

Gemini Code Assistが対応しているプログラミング言語かどうかを確認してください。主要な言語にはほとんど対応していますが、マイナーな言語では補完が効きにくい場合があります。 - カーソルの位置

インライン補完は、行の末尾や新しい行でトリガーされることが一般的です。単語の途中で補完が表示されない場合は、一度行末などにカーソルを移動させてみてください。 - 設定の確認

VSCodeの設定画面で gemini と検索し、コード補完に関する設定が無効になっていないか確認してください。

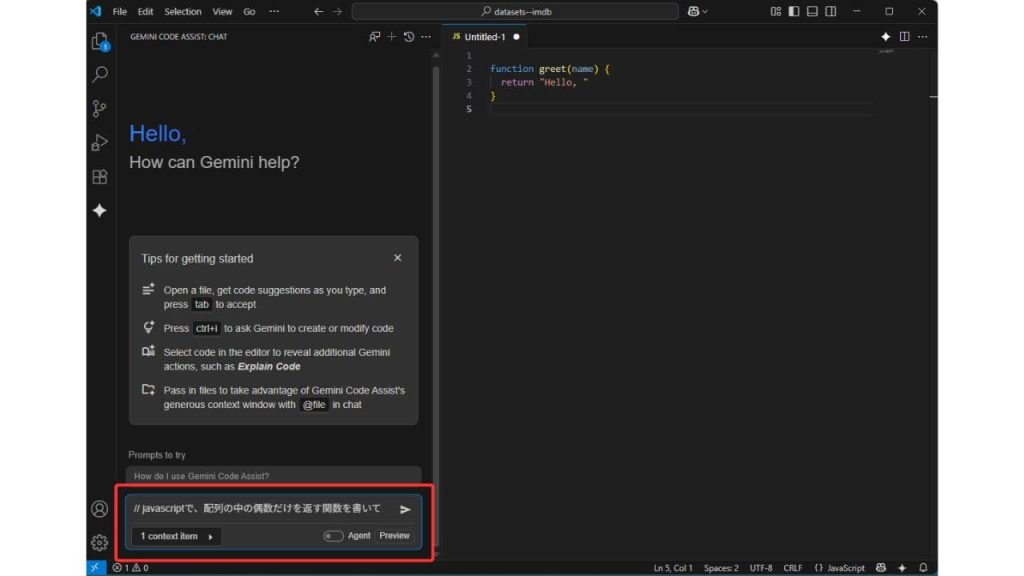

チャット機能でコードを生成する方法

VSCodeのアクティビティバーにあるGeminiアイコンをクリックしてチャットパネルを開きます。チャット欄では「//(スラッシュ)」から始めると、よりコード生成に特化した質問ができます。

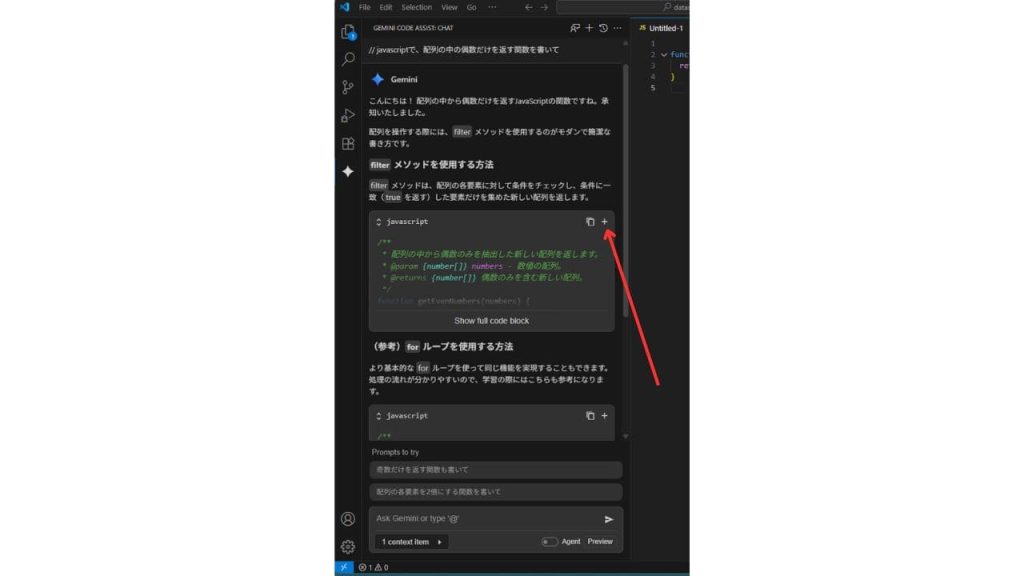

実際に「// javascriptで、配列の中の偶数だけを返す関数を書いて」と質問してみたところ、2つの回答を得られました。

生成されたコードを使用したい場合は、回答欄右上の「+」から直接エディタにペーストできます。

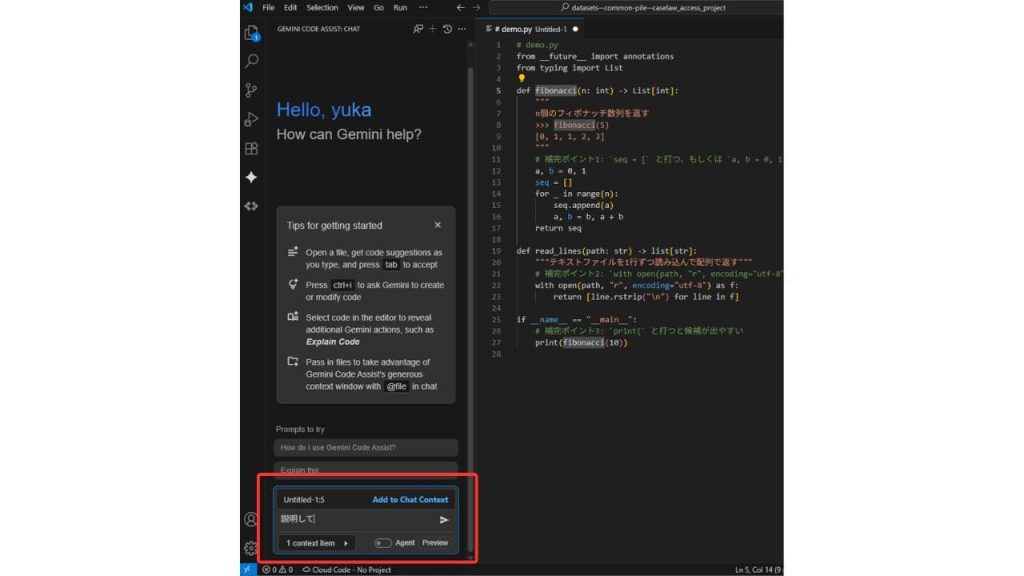

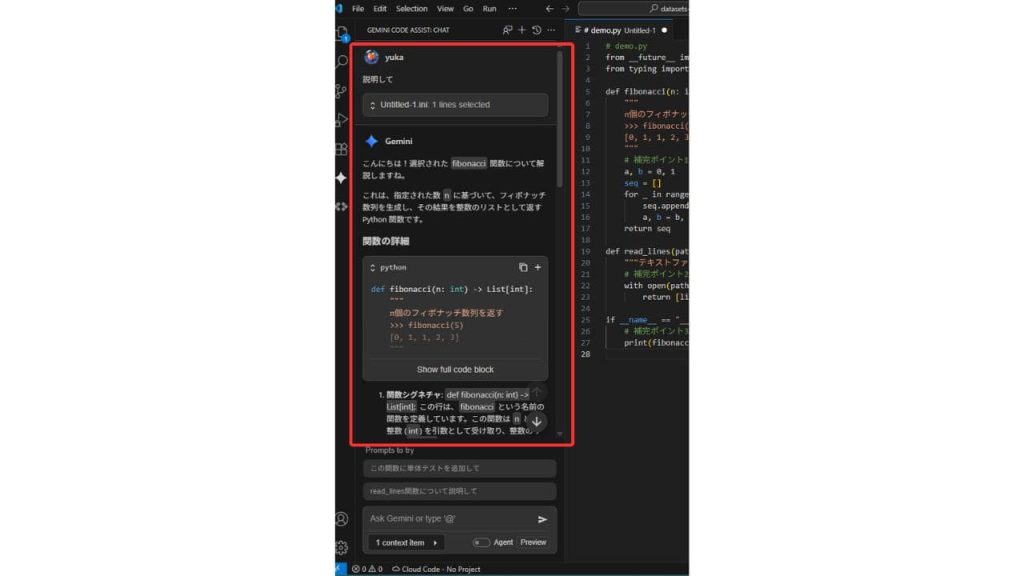

コードの説明・解析を依頼する方法

理解したいコードブロックを選択し、右下のチャットに「説明して」と入力します。

そのまま送信すると、チャットパネルに選択範囲のコードの機能やロジックに関する詳細な説明が表示されます。

追加で質問をしたり、詳しい使い方を確認したりしたい場合は、下部のチャット欄から気軽にメッセージを送れます。

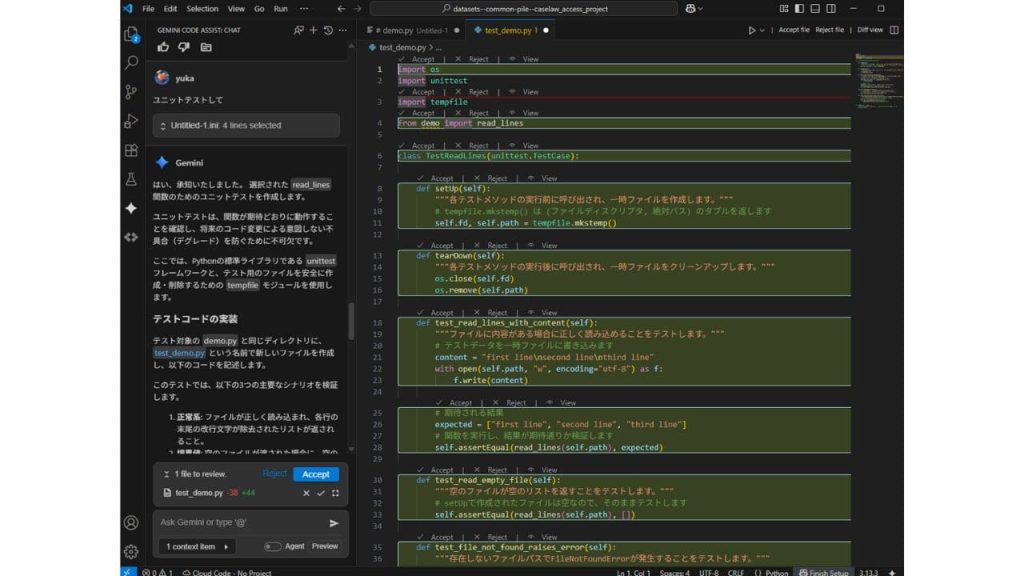

ユニットテストを自動生成する方法

テストを生成したい関数全体を選択し、左下のチャット欄で「ユニットテストして」と入力して送信しましょう。すると、Geminiがコードの意図を分析し、適切なテストコードの雛形を生成してくれます。テストコードを編集したい場合は、「accept」を押せば反映されます。

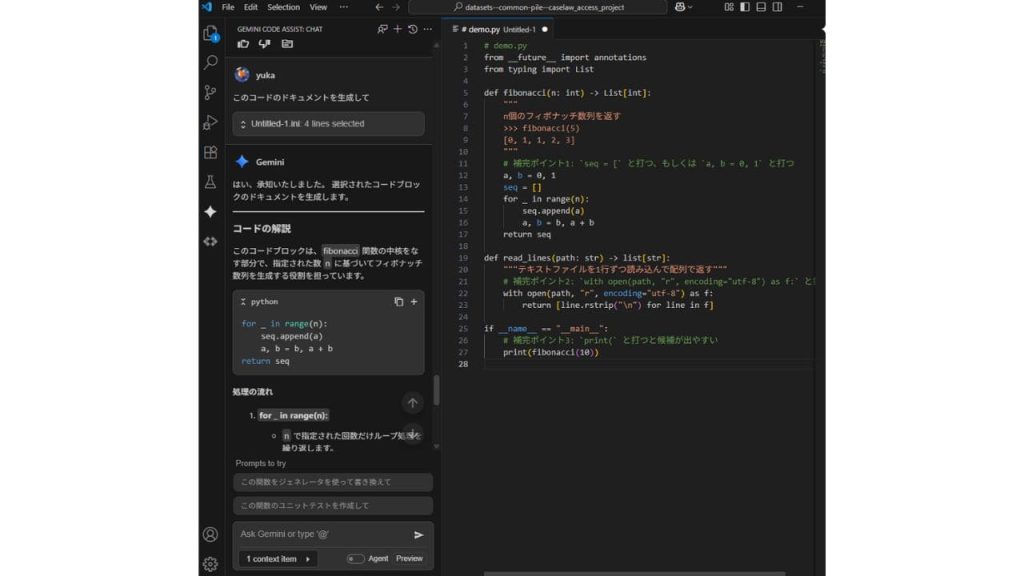

ドキュメントコメントを自動生成する方法

ドキュメントを生成したい関数やクラスなどのコードブロックを選択して、チャット欄に「このコードのドキュメントを生成して」「ドキュメントコメントを追加して」と入力します。Geminiがコードを解析し、適切な形式(JSDoc、Python Docstringsなど)でコメントを生成します。

選択したコードブロックに対して、ドキュメントコメントを自動生成してくれるので、共同作業をする際にコードの意図や仕様をチームメンバーに伝えやすくなるでしょう。

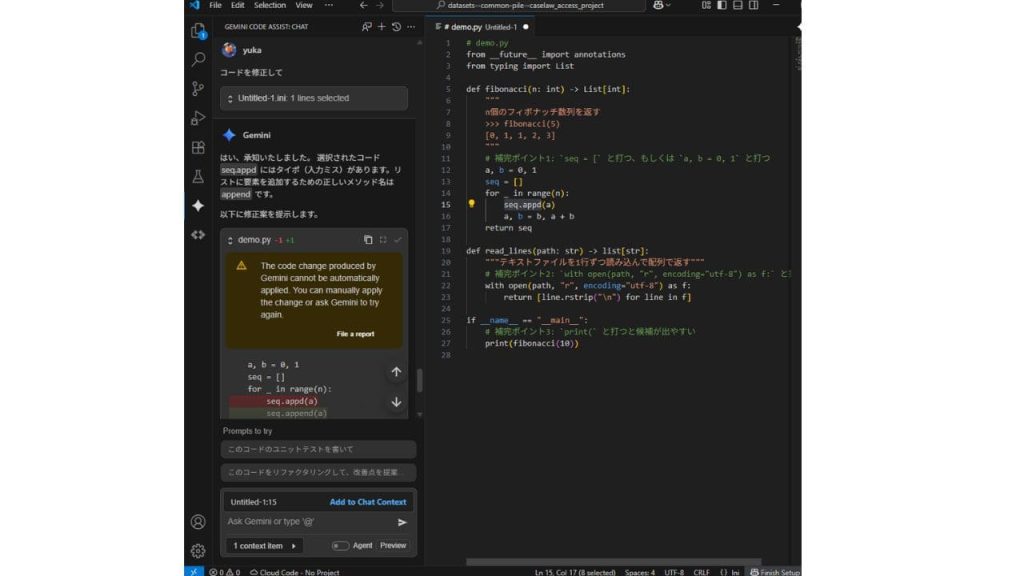

コードの問題を自動修正する方法

VSCodeがコードの問題(赤い波線などで表示)を検出している箇所や、修正したいコードブロックを選択し、「修正して」と入力するだけです。すると、選択箇所をAIが自動で修正します。

修正後のコードはチャット欄に表示されるため、コピー&ペーストしてご自身のコードに貼り付けてください。

【開発ワークフロー別】Gemini Code Assistの活用方法

Gemini Code Assistを活用することで、アイデア出しからコードレビュー、ドキュメント整備に至るまで、開発プロセス全体を効率化できます。ここでは、ワークフロー別に効果的な使い方をまとめました。

新機能開発時:アイデアの具体化やアルゴリズム実装

新機能開発時は、アイデアの具体化やアルゴリズム実装で使うと良いです。試作段階では、素早くプロトタイプを作ったり、複雑なロジックを手早く形にしたりするのに役立ちます。

アイデアのプロトタイピング

チャットに「〇〇を実現するAPIサーバーの雛形をExpressで作って」とお願いするだけで、すぐに土台が作れます。面倒な初期設定や基本的なコードを書く手間を省けるので、設計やアーキテクチャの検討に集中できます。

アルゴリズムの実装

「クイックソートをPythonで実装して」と具体的に依頼すれば、定型的なコードをAIに任せられます。単純作業に時間を取られず、開発者はより複雑なロジックや最適化に注力できます。

デバッグ・修正時:エラーの特定・検証

デバッグや修正の場面では、エラー解析やロジック検証で使うと良いです。複雑な問題でも、AIを使えば原因特定や改善ポイントの発見が短時間で行えます。

エラーメッセージの解析

コンソールに出たエラーをチャットに貼り付け、「このエラーの原因と解決策を教えて」と聞くだけで、原因をすぐに特定できます。煩わしいエラー解析の時間を短縮し、修正作業に集中できるようになります。

ロジックの検証

意図通りに動かないコードブロックを提示して「このコードの問題点を教えて」と依頼すると、自分では見落としがちな論理的ミスやパフォーマンス上の課題も発見できます。

コードレビュー時:複雑なコードの解説を依頼

コードレビュー時は、自己チェックやコメント生成で使うと良いです。レビュー前にAIを活用することで、見落としがちな問題を事前に修正したり、分かりやすいコメントを補強したりできます。

レビュー前の自己チェック

プルリクエスト前に、変更したコードを「リファクタリングして」と依頼することで、可読性や一貫性を向上させられます。AIによる補助チェックで、見逃しやすい問題も事前に修正可能です。

コメントの自動生成

複雑な処理を行う関数を選択し、「この関数のドキュメントコメントをJSDoc形式で生成して」と依頼すると、レビューワーが理解しやすいようにコメントが自動で補強されます。

ドキュメント作成時:仕様書の骨組み作成

ドキュメント作成時は、README作成や仕様書整理で使うと良いです。初期のドキュメント作成や仕様の文章化が効率化され、チームや外部への共有もスムーズになります。

READMEの作成支援

プロジェクトの概要を伝え、「このプロジェクトのREADMEを作って」と依頼するだけで、インストール方法や使い方の基本骨子を自動生成できます。初期ドキュメント作成の負担が軽くなり、すぐに共有可能です。

仕様の文書化

コードを提示し、「この関数の仕様をマークダウン形式でまとめて」と依頼することで、技術仕様書の作成が効率化できます。手作業でまとめるよりも短時間で正確な仕様書を作成できるため、ドキュメントの品質向上にもつながります。

Gemini Code Assistの料金プラン

Gemini Code Assistは、利用用途に合わせて3つの料金プランを用意しています。

| プラン名 | Individuals | Standard | Enterprise |

|---|---|---|---|

| 年間契約 | 無料 | 19ドル/月/1ユーザー | 45ドル/月/1ユーザー |

| 月契約 | 無料 | 19ドル/月/1ユーザー | 54ドル/月/1ユーザー |

| 主な対象 | 個人向け | チーム向け | 大企業向け |

| 特徴 | ・コード補完やチャットなど主要AI機能 ・主要なIDEに対応 ・利用量に上限あり |

・Individualsプランの全機能 ・Google Cloudサービスとの連携強化 ・チーム向けの生産性分析機能 |

・Standardプランの全機能 ・モデルのカスタマイズ ・高度なセキュリティとアクセス制御 ・エンタープライズ向け専用サポート |

無料プランと有料プランの主な違いは、利用規模とチーム向け機能の充実度、そしてセキュリティのレベルです。

無料プランでは、個人開発者が必要とするコード補完やチャット、デバッグ支援といった基本的なAI機能を、利用量の上限内で試すことができます。一方、有料プランでは利用上限が緩和されるだけでなく、チームでの生産性分析や、自社のコードを学習させたモデルの利用、高度なセキュリティ管理といった、組織での開発を加速させる機能が使えることが特徴です。

無料プランでも、Gemini Code Assistの基本機能は十分に使えるので、まずは無料プランから始めて、より高度な機能が必要になったタイミングで有料プランへの移行を検討すると良いでしょう。

Gemini Code Assistは商用利用できる?

結論、Gemini Code Assistは商用利用が可能です。ただし、生成されたコードの品質やセキュリティはAIの判断によるため、最終的な責任は開発者にあります。そのため、実際にプロダクトに組み込む前には必ずコードレビューやテストを行うことが大切です。

また、大規模開発では、複数の開発者が同時にAI生成コードを扱うことになるため、コードの統一ルールやレビュー体制をあらかじめ整えておくと安全かつ効率的に活用できます。

生成コードを直接外部に公開する場合は、第三者に影響を与える可能性のある依存関係やライブラリのライセンスも確認しておき、法的リスクやトラブルを未然に防ぐよう心がけましょう。

Gemini Code Assistの注意点

Gemini Code Assistは便利な反面、利用にあたって注意すべきポイントもあります。ここでは、安全かつ効果的に活用するために押さえておきたい注意点を紹介します。

必ず自分でコードをレビューする

AIが生成したコードは、常に100%正確で最適であるとは限りません。一見正しく見えても、まれにバグや非効率なロジックを含んでいる可能性があります。生成されたコードはあくまで「下書き」と捉え、最終的な品質の責任は開発者自身が持つという意識で、必ず内容をレビューしましょう。

機密情報の取り扱いには気を付ける

チャットのプロンプトやソースコードに、個人情報、パスワード、APIキー、企業の内部情報などの機密データを含めないようにしてください。Googleは入力されたデータをモデルの改善に利用しないポリシーを掲げていますが(特にエンタープライズ版)、万が一のリスクを避けるため、機密情報の入力は避けるのが賢明です。

セキュリティ脆弱性などがないか確認する

AIは、学習データに含まれていた古いライブラリの使用法や、セキュリティ的に脆弱なコードパターンを生成してしまう可能性があります。特に、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)のような脆弱性を生まないか、生成されたコードを注意深く確認すると良いです。

Gemini Code Assistまとめ

Gemini Code Assistは、コーディング作業の効率化だけでなく、コード補完、エラー検出、テスト自動生成、ドキュメント作成など幅広い機能を備えたコード生成AIです。

無料プランでも主要な機能を十分に試すことができ、有料プランに移行すればチーム開発や大規模プロジェクトに役立つ高度な機能やセキュリティも利用可能です。個人開発者から企業まで、利用目的に応じた柔軟な選択ができる点も魅力といえるでしょう。

Gemini Code AssistはGoogleアカウントを持っていれば、誰でも簡単に始められます。まずは実際にコードを書きながら、その便利さを体感してみてください。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT