Devinとは?使い方や料金プラン、開発効率を上げるコツを解説

Devinとは、コーディングからテスト、デプロイまでを自律的に行う自律型AIエンジニアです。開発者がプロンプトで指示を出すだけで、まるで人間のエンジニアのように自分で判断して作業を進めます。

多くの開発者が「AIツールを使っても、結局レビューや手直しに時間がかかる」と感じている中、Devinは企画から実装、PR作成まで一貫して処理できる点で注目を集めています。

この記事では、Devinの基本機能から料金プラン、具体的な使い方、活用方法まで徹底解説。人間との最適な役割分担も含めてお伝えするので、参考にしてみてください。

目次

Devinとは?

Devinは、アメリカのCognition Labs社が開発した世界初の自律型AIソフトウェアエンジニアです。2024年3月に初公開され、2025年4月に正式リリースされました。

人間のエンジニアと同じように自分で判断し、作業を進められることが特徴で、他のAIツールと比べても問題解決率が13.86%と非常に高いです。

参照:https://x.com/cognition/status/1767548763134964000

自ら考え開発する自律型AIエージェント

Devinの最大の特徴は、AIが主体的に開発プロセス全体を担える点です。

GitHub CopilotやAmazon CodeWhispererといった既存のAIツールは、開発者がコードを書く際の「アシスタント」として機能します。一方Devinは、指示を受けた後は自律的に作業を進める「エージェント」として動作します。

具体的には、以下のような作業プロセスを自動で実行します。

- プロジェクトの要件を理解し、作業計画を立案

- 必要なファイルの作成・編集

- コードの実装とテスト実行

- バグが発見された場合の修正作業

- GitHub上でのPull Request作成

情報取得から公開まで自律的に処理

Devinは単純なコード生成だけでなく、外部APIとの連携やデータベースの操作といった、実際の開発で必要となる複雑な作業の自動化も可能です。

例えば「レストラン検索サイトを作成して」という指示に対し、Google Maps APIから情報を取得し、データベースに保存し、Webサイトとして公開するまでの工程を自動で完了します。

AIが自動で必要な処理を完結してくれるので、手作業で対応する負担を大幅に減らせます。

Devinは何ができる?主な4つの機能

Devinの主な機能には、自然言語によるコード検索やプロジェクトの自動学習・ドキュメント化があります。ここでは、各機能について分かりやすく解説します。

エージェントIDE:クラウドベースの統合開発環境

エージェントIDEは、Devinが作業を行うためのクラウドベースの統合開発環境です。ブラウザ上でVS Code互換のインターフェースを提供し、Devinがターミナル、コードエディタ、Webブラウザを同時に操作できます。

この環境は完全にサンドボックス化されているため、Devinの実験的な作業がローカル環境に影響を与える心配がありません。人間の開発者も同じ環境にアクセスでき、Devinの作業を監視したり、必要に応じて介入することが可能です。

Devin Search:自然言語で必要な情報を検索

Devin Searchは、プロジェクト内のコードベースを自然言語で検索できる機能です。従来の開発では「この機能はどのファイルに実装されているか」といった情報を探すのに時間がかかっていました。

Devin Searchを使えば、日本語で「ユーザー認証の処理」と入力するだけで、関連するコードや実装箇所を即座に特定できます。Deep Modeでは検索範囲を再帰的に拡張し、Git履歴まで遡って関連情報を収集します。

Devin Wiki:プロジェクトを自動で学習・理解するドキュメント機能

Devin Wikiは、プロジェクトのコードベースを自動分析し、アーキテクチャ図や機能間の関係を可視化する機能です。プロジェクトを初回クローンした際に、Devinが自動でコード構造を解析します。

生成されるドキュメントには、システム全体のアーキテクチャ図、主要クラスやモジュールの関係図、各機能の概要説明、API仕様の整理が含まれており、常に最新の情報にアクセス可能です。

Knowledge:チーム内の開発プロセスを参照

Knowledgeは、開発チームの暗黙知を明文化し、Devinが参照できる形で蓄積する機能です。コーディング規約やPR作成ルール、セキュリティガイドライン、社内特有の開発プロセス、過去のトラブル事例と対策などを登録できます。

Knowledgeに登録された情報は、Devinのすべてのセッションで自動的に参照されるため、チームの開発ルールに沿った作業を実行できるようになります。

Devinの始め方

ここでは、Devinの始め方を画像付きで解説します。

Devinを利用するには、アカウント作成とGitHubとの連携が必要なので、ひとつずつみていきましょう。

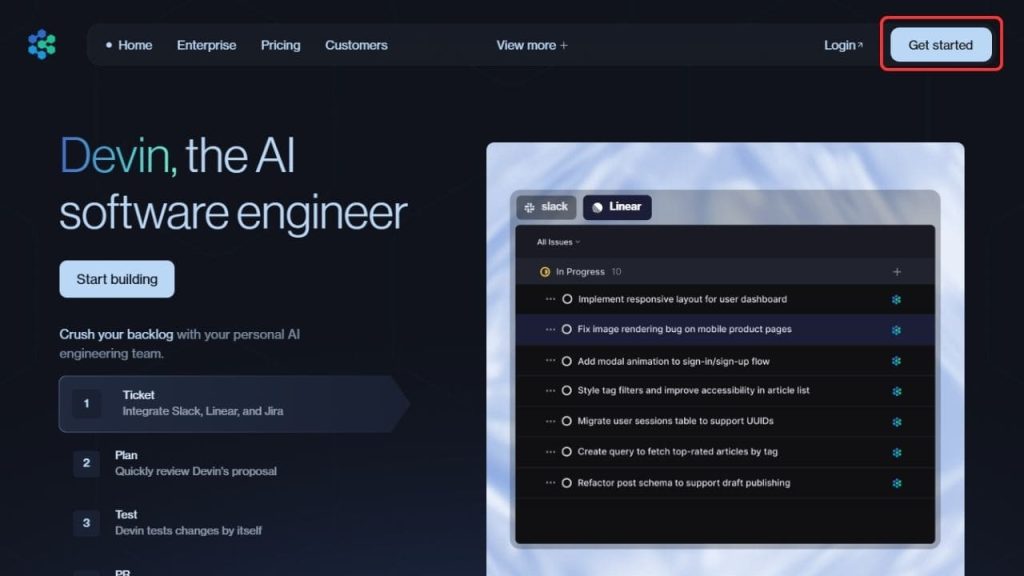

まずは、公式サイトにアクセスして、「Start building」をクリックします。

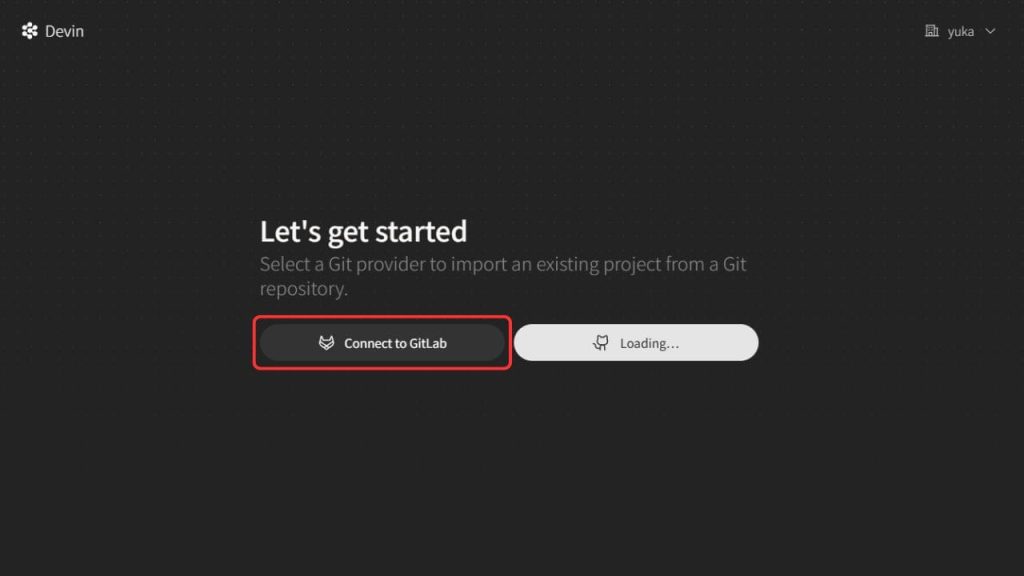

次に、GitHubアカウントでログインを行います。GitHubアカウントを持っていない場合は、メールアドレスまたはGoogleアカウントでの認証も可能です。

Devinを利用するためには、GitHubとの連携が必要なので、「Connect to GitHub」から連携設定に進みましょう。

GitHubに接続したら、GitHubのログイン画面で表示されるワンタイムコードを入力してアクセス権を付与します。

連携完了後は、ワークスペースを選択してプロジェクトを読み込みます。DevinがGitHubリポジトリから自動でコードをチェックアウトするので、依存関係のインストールや環境構築を行いましょう。

Devinの使い方

ここではDevinの基本的な使い方について解説します。

- 具体的なタスクをプロンプトで指示する

- Devinの計画と作業状況を確認する

- 作業をレビューし、フィードバックを行う

それぞれ分かりやすく解説するので、早速みていきましょう。

具体的なタスクをプロンプトで指示する

Devinへの作業指示は、チャットで話しかけるように行います。チャットには、曖昧な指示ではなく、何をしてほしいのかを具体的に伝えることが大切です。

- 悪い例:「TODOリストを作って」

- 良い例:「React.jsを使って、タスクの追加・削除・完了チェックができるTODOリストアプリを作って。作った後はローカルサーバーで動かせるようにして。」

また、GitHubのIssueを活用し、IssueのURLを貼り付けるだけで詳細な要件を伝えることも可能です。

Devinは指示を受けると、タスクを完了できる確率を「高い」「普通」「難しい」の3段階で示してくれます。難しいと判断された場合は、指示内容をもう少し簡単にするなどの調整を行うと良いです。

Devinの計画と作業状況を確認する

指示を出すと、Devinから「こんな手順で進めますね」と作業計画をチェックリスト形式で提案してくれます。チェックリストで作業内容を確認し、指示の意図とズレがないかを確認した上で作業を進めましょう。

また、ターミナルでのコマンド操作やコードの編集、ブラウザでのテストなど、Devinの作業はすべてリアルタイムで画面に表示されるので、都度指示を与えることも可能です。

作業をレビューし、フィードバックを行う

Devinが「作業が終わりました!」と報告してきたら、Devinが作成したPull Request (PR)を開き、生成されたコードや機能が要件を満たしているかを確認します。

修正してほしい箇所がある場合、PRにレビューコメントを付けると、Devinはコメントを読み取り、自動で修正作業を再開します。

Devinの料金プランは?無料で使える?

結論、Devinは無料で使うことができません。Devinには3つの料金プランが用意されており、使用量に応じて課金されます。

Devinの各料金プランの詳細は以下の通りです。

| 特徴 | Coreプラン | Teamプラン | Enterpriseプラン |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | 20ドル | 500ドル | 要問い合わせ |

| 同時 セッション数 |

最大10人 | 無制限 | 無制限 |

| 主な機能 | ・AIによる開発の自動化 ・便利な開発ツール一式(IDE、Wiki、検索) ・最大10件の作業を同時進行 |

・Coreプランの全機能 外部サービスとのAPI連携 ・Slack連携や新機能の先行利用 ・作業の同時進行が無制限に ・導入時のサポート付き |

・Teamプランの全機能 ・万全のセキュリティ対策(社内環境への導入やSSO対応) ・組織に合わせた一元管理機能 ・専任チームによる手厚いサポート |

| 用途 | 個人・小規模チーム向け | API連携や複数人での利用を想定したチーム向け | 大規模組織、高度なセキュリティ要件を持つ企業向け |

Devinの活用方法

Devinを活用する際は、まず小さなタスクから始めて習熟度を上げ、徐々にDevinに任せる範囲を拡大するといった、段階的な導入方法がおすすめです。たとえば、テスト生成やLint修正から開始し、CI連携、並列開発へと発展させていくことで、スムーズな導入が可能になります。

また、Devinには得意分野と苦手分野があるので、特性を理解しておくことが大切です。AIの処理能力に合わせた適切な指示を出すと、性能を最大限に活用することができます。

Devinの得意な作業

Devinの得意な作業は、明確なゴールを持つ開発タスクの自動化です。

具体的には、新規プロジェクトの立ち上げやテストコードの自動生成といった、成果が明確に定義できるタスクを得意としています。

新規プロジェクトの立ち上げ

Devinは、新しいWebアプリの試作品やサンプルを素早く作ることが得意です。

例えば、「簡単なTODOリストのアプリを作って」とお願いするだけで、DevinはWebサイトのデザインから、データの保存や管理などの裏側の仕組みまで、自動で作ってくれます。

頭の中にある「こんなアプリがあったらいいな」という案を、実際に動く形で、短時間のうちに作って見せてくれるので、アイデアの検証に役立ちます。

単体テストや結合テストのコード生成

Devinは、完成したプログラムが正しく動くかどうかを自動でチェックしてくれる「検査プログラム」を作ることが得意です。

例えば、Devinにアプリのソースコードを見せるだけで、「このボタンを押したら、こう動くはず」「もし間違った文字を入れたら、エラーが出るはず」といった、たくさんのチェック項目を自動で考えて書き出してくれます。

Devinをこうした検査プログラムの作成に活用することで、見逃しがちなプログラムのチェック漏れを減らし、バグの少ない、信頼性の高いアプリを作れます。

既存コードのリファクタリング

Devinは、コードの構造改善や最適化作業も得意分野です。

アプリの動きは変えずに、変数名の統一、関数の分割、重複コードの削除などを自動で実行するため、安全性が高く、レビュー負荷も軽減できます。

自動リファクタリングは保守性の向上に活用でき、将来的なバグの防止や開発効率の向上につながります。

Devinの苦手な作業

Devinは明確な仕様に基づいた開発を得意とする一方で、デザインなどのクリエイティブな作業や大規模なアーキテクチャ設計といった作業は苦手または対応できません。

そのため、以下のような作業は人間が行い、Devinにはテストコードの作成やプロトタイピングなどの作業を任せると良いです。

デザイナーの意図を汲んだUIのピクセル単位の調整

Devinは、見た目に関わる細かなデザイン作業が苦手です。色の微調整やレイアウトの細かな調整は、期待通りの結果が得られません。そのため、「このボタンの色をもう少し柔らかい感じに」「余白を数ミリ調整して」といった、感性や美的センスが問われる作業は人間が行うと良いです。

要件が曖昧で、仕様変更が多いタスク

Devinは、「いい感じにしといて」といった、ゴールがはっきりしない曖昧な指示を理解できません。Devinが対応できる作業は、明確な完了条件とゴールが定義されたタスクのみです。指示があいまいだと期待通りの成果物が得られないため、事前に要件を整理しておく必要があります。

プロジェクト全体のアーキテクチャ設計

Devinは、システム全体の基本方針を決めるような大規模な設計は苦手です。

例えば、「どの技術を選ぶべきか」「将来の拡張性をどう確保するか」といった長期的な視点が必要な場面では、適切な答えを出せない可能性があります。また、業界特有の規制や慣習を考慮した設計も困難なため、プロジェクトの根幹に関わる意思決定は人間が行うと良いです。

Devinを使う上でのポイント

Devinを効果的に活用するには、AIの特性を理解し、人間との適切な役割分担を設計することが重要です。過度な期待や間違った使い方は、コストの無駄遣いや品質問題につながる可能性があります。

AIの限界を理解する

Devinは高度な自律性を持ちますが、金融や医療など、専門知識が必要な業界のルールは知らないなど、万能ではないことを理解しておきましょう。

業界固有のルールがある場合は、事前にKnowledge機能に登録するか、人間が最終チェックを行う必要があります。また、長時間の複雑なタスクでは、途中で迷走するケースがあるため、大きなタスクは段階的に進めた方が精度が向上します。

人間が明確な指示を出す

Devinを使う際は、明確な指示を出すことが大切です。例えば、「天気アプリを作って」ではなく「ユーザーの現在地に基づいた今日の天気を表示する、シンプルな天気予報サイトをNext.jsで作成して」と明確に指示すると良いです。

また、作業前にDevinが示す計画をしっかり確認し、完成したコードをレビューしてあげると、指示通りの成果を得られます。

AIと人間の作業を適切に分担する

Devinを利用する際は、アーキテクチャ設計、要件定義、最終品質判断は人間が担当、実装、テスト生成、バグ修正はDevinに委ねるといった役割分担を行うと良いです。

役割分担をすることで、開発プロセス全体が効率化され、生産性が向上します。それぞれの得意分野を理解し、賢くDevinを活用していきましょう。

まとめ:Devinが拓くソフトウェア開発の未来

今回は、自律型AIエンジニアDevinについて、基本機能や使い方、料金プラン、得意・苦手な作業を解説しました。

Devinは単なるコード生成AIではなく、明確な指示により開発プロセスを自律的に遂行するAIです。Devinの登場により、開発者は面倒な作業から解放され、より創造的で本質的な課題解決に集中できるようになります。

人間はアーキテクチャ設計や要件定義といった上流工程や最終判断を担い、Devinには実装、テスト、リファクタリングといった具体的なコーディング作業を任せる。この協力体制が、これからのソフトウェア開発の生産性を飛躍的に向上させるでしょう。

ソフトウェア開発の未来は、AIとの「協業」によって大きく変わろうとしています。まずは本記事を参考に、小さなタスクからDevinの実力を試してみてはいかがでしょうか。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT