アジェンダとは?レジュメとの違いや作り方・書き方を紹介【テンプレートあり】

初めて会議の司会進行を任されることになったとき、「アジェンダを作っておくと楽」と上司に言われて戸惑った経験はありませんか。そもそもアジェンダとは何なのか、どのように作ればよいのか分からないまま当日を迎えてしまうと、会議が脱線したり時間オーバーしたりして失敗に終わる可能性があります。

アジェンダは会議を成功に導くための重要なツールです。本記事では、アジェンダの基本的な意味から実際の作り方、司会進行を成功させるコツまでをわかりやすく解説します。初めて司会を担当する方でも安心して会議を進められるよう、具体例やテンプレートも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

アジェンダとは会議の道筋を示す進行表

アジェンダとは、会議の議題や進行スケジュールをまとめた進行表のことです。英語の「agenda」が語源で、「なすべきこと」「行動計画」という意味があります。ビジネスシーンでは、会議の参加者全員が同じ認識を持って議論に臨めるよう、事前に配布される重要な資料として活用されています。

具体的には、会議の日時・場所・参加者・議題・時間配分などの基本情報をまとめた書類を指します。会議の「設計図」のような役割を果たし、司会者にとっては進行の指針となり、参加者にとっては事前準備の基準となる欠かせないツールです。

アジェンダとレジュメの違い

アジェンダとレジュメは混同されやすい用語ですが、目的と内容が異なります。レジュメはフランス語で「要約」を意味し、プレゼンテーションや講義の内容を要約した資料です。主に発表者が聞き手に配布し、話の理解を深めてもらうために使用されます。

一方、アジェンダは会議の進行計画であり、「これから何を話し合うか」を示すものです。レジュメが「内容の要約」であるのに対し、アジェンダは「進行の設計図」という違いがあります。会議では両方を使う場合もありますが、それぞれの役割を理解して適切に使い分けることが重要です。

アジェンダと目次の違い

目次は資料や書籍の構成を示すものですが、アジェンダは時間軸を含む進行計画という点で異なります。目次は「何がどこに書かれているか」を示すのに対し、アジェンダは「いつ何を議論するか」を明確にします。

また、目次は既存の内容を整理したものですが、アジェンダは未来の会議を計画したものです。会議においてアジェンダは単なる項目の羅列ではなく、時間配分や進行順序を考慮した戦略的な計画書としての役割を担っています。

アジェンダとトピックの違い

トピックは「話題」「議題」を意味する単語で、アジェンダに含まれる要素の一部です。トピックが個別の議論テーマを指すのに対し、アジェンダはそれらのトピックを時系列で整理し、会議全体の構成を示したものです。

例えば、「新商品の企画について」がトピックだとすると、アジェンダはそのトピックをいつ・どのくらいの時間で・誰が担当して議論するかまでを含んだ包括的な計画書になります。トピックは議論の素材、アジェンダは議論の設計図と考えると分かりやすいでしょう。

アジェンダを作る3つのメリット

アジェンダを事前に準備することで、会議の品質と効率性が格段に向上します。とくに初めて司会進行を担当する場合、アジェンダがあることで自信を持って会議を進められるでしょう。

ここでは、アジェンダを作成する3つの主要なメリットについて詳しく解説します。

- 会議の方向性が明確になり脱線を防げる

- 参加者が事前準備でき議論が深まる

- 時間管理がしやすく定刻に終了できる

これらのメリットを理解することで、なぜ多くの企業でアジェンダが重要視されているかが分かるはずです。

会議の方向性が明確になり脱線を防げる

アジェンダがあることで、会議の目的と議論すべき内容が参加者全員に明確に伝わります。議論が横道にそれそうになった際も、司会者は「アジェンダに戻りましょう」と自然に軌道修正できるため、初心者でも安心です。

また、各議題に割り当てられた時間が明記されていることで、一つの話題に時間をかけすぎることを防げます。参加者も限られた時間内で要点をまとめて発言するよう意識するため、より建設的な議論が期待できるでしょう。

参加者が事前準備でき議論が深まる

アジェンダを事前に共有することで、参加者は会議で何が議論されるかを把握し、必要な資料や意見を準備できます。当日になって「何を話すんでしたっけ」という状況を避けられるため、スムーズな議論の開始が可能です。

事前準備ができた参加者は、より具体的で建設的な意見を述べられるようになります。結果として、会議の生産性が向上し、質の高い意思決定につながるでしょう。司会者にとっても、準備された参加者との議論は進行しやすく、成功しやすいです。

時間管理がしやすく定刻に終了できる

アジェンダに時間配分を明記することで、司会者は会議の進行状況を客観的に把握できます。「予定より早く進んでいる」「この議題に時間をかけすぎている」といった判断が容易になり、適切な時間管理が可能です。

定刻に会議を終了させることは、参加者の信頼を得る重要なポイントです。時間を守れる司会者は「きちんと準備している」「進行がうまい」と評価され、次回以降の会議運営にも自信を持って臨めるようになるでしょう。

初心者でも失敗しないアジェンダの作り方

アジェンダの作成は難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な手順を押さえれば初心者でも効果的なアジェンダを作成できます。大切なのは、会議の参加者の立場になって「何を知りたいか」「どんな準備が必要か」を考えることです。

以下の5つのステップに沿って作成すれば、司会進行をスムーズに行えるアジェンダが完成します。

- Step1:会議の目的とゴールを明確にする

- Step2:必要な議題を洗い出し優先順位をつける

- Step3:各議題の時間配分を現実的に設定する

- Step4:基本情報を漏れなく記載する

- Step5:事前配布で参加者の準備時間を確保

焦らずに一つずつ進めていきましょう。

Step1:会議の目的とゴールを明確にする

アジェンダ作成の第一歩は、会議の目的とゴールを明確に設定することです。「なぜこの会議を開くのか」「会議の終了時点で何を達成していたいのか」を具体的に言語化します。目的が曖昧だと議論が拡散し、参加者も何を発言すべきか分からなくなってしまいます。

例えば、「新商品の販売戦略について話し合う」だけでなく、「新商品の販売戦略案を3つに絞り込み、来月のテストマーケティング実施を決定する」といったように、具体的な成果物や決定事項を設定してください。明確なゴールがあることで、参加者も集中して議論に参加できます。

Step2:必要な議題を洗い出し優先順位をつける

会議の目的が決まったら、そのゴールを達成するために必要な議題をすべて洗い出します。この段階では量より質を重視し、思いつく限りの議題をリストアップしましょう。その後、重要度と緊急度を基準に優先順位をつけていきます。

限られた会議時間の中で全ての議題を扱うのは困難な場合が多いため、「必ず議論すべき議題」「時間があれば触れたい議題」「次回に回しても良い議題」に分類します。重要な議題は会議の前半に配置し、参加者の集中力が高い時間帯で議論することをおすすめします。

Step3:各議題の時間配分を現実的に設定する

各議題にかかる時間を現実的に見積もることは、アジェンダ作成の中でもとくに重要なポイントです。初心者はつい楽観的な時間設定をしがちですが、議論には予想以上に時間がかかることが多いため、余裕を持った設定を心がけましょう。

時間配分を考える際は、議題の性質を考慮することが大切です。情報共有は短時間で済みますが、意思決定を伴う議論は時間がかかります。また、質疑応答や休憩時間も忘れずに組み込み、参加者が集中力を維持できるよう配慮すると良いです。

Step4:基本情報を漏れなく記載する

アジェンダには議題と時間配分以外にも、会議の基本情報を漏れなく記載する必要があります。参加者が迷わず会議に参加できるよう、正確で分かりやすい情報を明記してください。

- 会議名(内容が分かりやすい名称)

- 開催日時(曜日も明記)

- 開催場所(オンラインの場合はURL)

- 参加者リスト(役職も記載)

- 会議の目的

- 持参すべき資料

- 連絡先(質問がある場合の窓口)

オンライン会議の場合は、接続方法や事前テストの案内も含めると親切です。参加者が安心して会議に臨めるよう、必要な情報は過不足なく提供しましょう。

Step5:事前配布で参加者の準備時間を確保

完成したアジェンダは、会議の2〜3日前には参加者に配布しましょう。直前の配布では参加者が十分な準備時間を確保できず、当日の議論の質が下がってしまいます。次回への課題や宿題を明確にして終了に資料の準備や関係者への確認が必要な場合は、さらに早めの配布が望ましいです。

アジェンダを配布する際は、メールの件名を分かりやすくし、本文で会議の重要度や準備事項を簡潔に伝えます。また、アジェンダに変更があった場合は速やかに更新版を送付し、混乱を避けるよう注意が必要です。

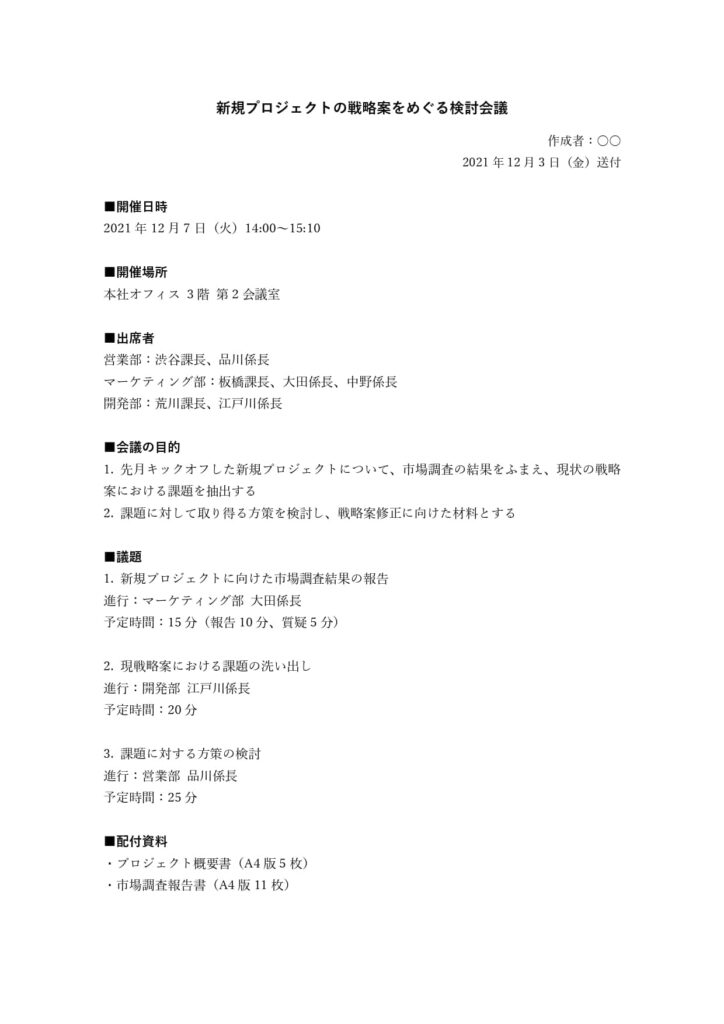

会議で役立つアジェンダのテンプレート

実際にアジェンダを作成する際は、テンプレートを活用することで効率的に作業を進められます。ここでは、会議の司会進行に特化した2つのテンプレートを紹介します。会議の性質に応じて使い分け、必要に応じてカスタマイズしてください。

テンプレートを使用する際は、自社の会議文化や参加者の特性に合わせて調整することが重要です。形式にとらわれすぎず、実用的で使いやすいアジェンダを目指しましょう。

基本的な会議で使えるスタンダード版

一般的な定例会議や情報共有会議で活用できるスタンダードなテンプレートです。シンプルな構成で初心者にも使いやすく、幅広い場面で応用できます。

■基本情報

・日時:20XX年XX月XX日(X曜日)XX:XX〜XX:XX

・場所:〇〇会議室 / オンライン(Zoom URL: XXXX)

・参加者:〇〇部長、△△課長、□□主任、××(司会)

■会議の目的

〇〇について現状を共有し、課題解決策を検討する

■議題と時間配分

1. 前回会議の振り返り(10分)

担当:司会者

2. 〇〇プロジェクト進捗報告(20分)

担当:△△課長

3. 課題の整理と対応策の検討(30分)

担当:全員

4. 次回までのアクション決定(10分)

担当:司会者

5. その他・次回日程調整(5分)

■配布資料

・前回議事録

・進捗報告資料

■連絡先

質問がある場合:××(内線XXXX / メール:XXXX)

このテンプレートは情報共有と軽い意思決定を組み合わせた一般的な会議に適しています。時間配分は会議の規模に応じて調整し、必要に応じて議題を追加・削除してください。

決定事項がある会議用の意思決定版

重要な決定を行う会議や、複数の選択肢から方針を決める必要がある会議に適したテンプレートです。決定プロセスを明確にすることで、効率的な意思決定を支援します。

■基本情報

・日時:20XX年XX月XX日(X曜日)XX:XX〜XX:XX

・場所:〇〇会議室

・参加者:〇〇部長(決定権者)、△△課長、□□主任、××(司会)

■会議の目的

〇〇について最終決定を行い、実行計画を策定する

■決定事項

【要決定】〇〇の実施方針

【要決定】予算配分

【要決定】実施スケジュール

■議題と時間配分

1. 前提情報の共有(15分)

担当:司会者

2. 選択肢A〜Cの詳細説明(30分)

担当:各提案者(各10分)

3. 質疑応答(20分)

担当:全員

4. 意見交換と評価(25分)

担当:全員

5. 最終決定(15分)

担当:〇〇部長

6. 実行計画の策定(20分)

担当:全員

■事前配布資料

・各選択肢の詳細資料

・予算シミュレーション

・スケジュール案

■決定基準

・効果性、実現可能性、コスト、スケジュール

■連絡先

質問がある場合:××(内線XXXX / メール:XXXX)

決定事項がある会議では、事前に決定基準を明確にし、必要な資料を十分に準備することが重要です。また、決定権者が誰かを明記することで、議論の方向性が定まります。

アジェンダ作成でよくある3つの失敗例

アジェンダ作成では、経験豊富な人でも陥りやすい失敗があります。初めて司会を担当する方は、これらの失敗例を事前に知っておくことで、同じ間違いを避けられるはずです。

ここでは、よくある3つの失敗例とその対処法について詳しく解説します。

- 議題を詰め込みすぎて時間オーバー

- 曖昧な議題で議論が拡散してしまう

- 直前配布で参加者が準備不足

失敗を恐れず、改善点を把握して次回に活かすことが成長につながります。

議題を詰め込みすぎて時間オーバー

初心者に最も多い失敗が、限られた時間に多すぎる議題を詰め込んでしまうことです。「せっかく皆が集まるのだから」という気持ちは理解できますが、結果的に全ての議題が中途半端になり、重要な決定ができずに会議が終わってしまいます。

この失敗を避けるには、「1つの会議で扱う議題は3〜5個程度」という目安を持つことが大切です。議題が多い場合は、優先順位をつけて重要なものだけを選別するか、複数回に分けて会議を設定しましょう。質の高い議論を行うためには、量より質を重視する姿勢が重要です。

曖昧な議題で議論が拡散してしまう

「〇〇について話し合う」「△△の件」といった曖昧な議題設定も、よくある失敗の一つです。議題が具体的でないと、参加者は何を準備すべきか分からず、当日も焦点の定まらない議論になってしまいます。

議題は「〇〇の課題に対する3つの解決策から最適なものを選定する」「△△プロジェクトの来月のスケジュールを決定する」といったように、具体的な成果物や決定事項を含めて設定しましょう。参加者が「この議題で何を達成すべきか」を明確に理解できることが重要です。

直前配布で参加者が準備不足

会議の前日や当日にアジェンダを配布するのも避けるべき失敗です。参加者が十分な準備時間を確保できず、当日は「資料を見ていない」「意見がまとまっていない」という状況になり、生産性の低い会議になってしまいます。

アジェンダは最低でも会議の2〜3日前、重要な決定事項がある場合は1週間前には配布することを心がけましょう。急遽開催する会議であっても、可能な限り早めの共有を行い、参加者への配慮を示すことが信頼関係の構築につながります。

アジェンダで司会進行を成功させるコツ

優れたアジェンダを作成しても、当日の司会進行で活用できなければ意味がありません。アジェンダは司会者にとって進行の指針となる重要なツールですが、機械的に従うのではなく、状況に応じて柔軟に運用することが成功の鍵です。

ここでは、アジェンダを効果的に活用して司会進行を成功させるための3つのコツを紹介します。

- 開始時にアジェンダの確認と合意を取る

- 時間管理を徹底し必要に応じて調整する

- 次回への課題や宿題を明確にして終了

これらのテクニックを身につけることで、初心者でも堂々とした司会ができるようになるでしょう。

開始時にアジェンダの確認と合意を取る

会議の開始時に、参加者全員でアジェンダの内容を確認し、進行に対する合意を取ることが重要です。「本日は配布したアジェンダの通り進めさせていただきますが、ご質問や追加事項はございますか」と確認することで、参加者の理解と協力を得られます。

この確認プロセスでは、緊急で追加したい議題がないか、時間配分に無理がないかも併せて確認しましょう。必要に応じてアジェンダを微調整することで、より現実的で実行可能な進行計画になります。参加者との合意があることで、司会者も自信を持って進行できるでしょう。

時間管理を徹底し必要に応じて調整する

アジェンダに設定した時間配分を意識しながら進行し、適切なタイミングで時間の確認を行いましょう。「予定では15時30分までがこの議題の時間ですが、重要な議論なのでもう5分延長させていただきます」といった具合に、透明性を保ちながら調整することが大切です。

時間が押している場合は、優先順位の低い議題を次回に回す、詳細な検討を別途行うなど、柔軟な対応が求められます。重要なのは、限られた時間内で最大の成果を上げることです。参加者の時間を尊重する姿勢を示すことで、司会者としての信頼を獲得できるでしょう。

次回への課題や宿題を明確にして終了

会議の終了時には、決定事項と次回までの宿題を明確にすることで、継続性のある議論を実現できます。「本日決まったこと」「持ち越しとなった課題」「次回までに各自が準備すること」を整理し、参加者全員で確認しましょう。

また、次回会議の日程とおおまかなアジェンダも予告しておくと、参加者は長期的な視点で準備を進められます。会議の成果を次につなげる姿勢を示すことで、司会者としての計画性と責任感をアピールできるでしょう。

まとめ|アジェンダで初回司会を成功に導こう

アジェンダは、初めて司会進行を担当する方にとって心強い味方となるツールです。会議の道筋を明確に示すことで、参加者全員が同じ方向を向いた生産的な議論を実現できます。レジュメや目次、トピックとの違いを理解し、適切に使い分けることで、より効果的な会議運営が可能になるでしょう。

5つのステップに沿ってアジェンダを作成し、よくある失敗例を避けることで、初心者でも質の高いアジェンダを準備できます。また、テンプレートを活用して効率的に作成し、当日の司会進行では時間管理と柔軟な対応を心がけることが成功の鍵となります。完璧な司会を目指す必要はありませんが、アジェンダという強力なツールを活用することで、自信を持って会議を進行し、参加者からの信頼を獲得できるはずです。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT