KPT法とは?メリット・デメリットや振り返りフレームワークのやり方を紹介!

日々の業務やプロジェクトを進めるなかで、「振り返りをしているつもりだけど、なかなか改善につながらない」と感じている人は多いのではないでしょうか。漠然と反省点を挙げるだけでは、次に何をすべきか明確にならず、同じ課題を繰り返してしまうケースも少なくありません。

このような「振り返り」の機会を、より効果的な改善につなげるフレームワークが「KPT法」です。シンプルな3つの要素で構成されており、個人でもチームでもすぐに実践できる点が特徴といえます。

本記事では、KPT法の基本的な意味からメリット・デメリット、具体的なやり方やテンプレートまで、初心者向けにわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

目次

KPT法とは

KPT法とは、「Keep(継続すること)」「Problem(問題点)」「Try(挑戦すること)」の3つの観点から現状を整理し、改善につなげる振り返りのフレームワークです。読み方は「ケーピーティー法」または「ケプト法」と呼ばれています。

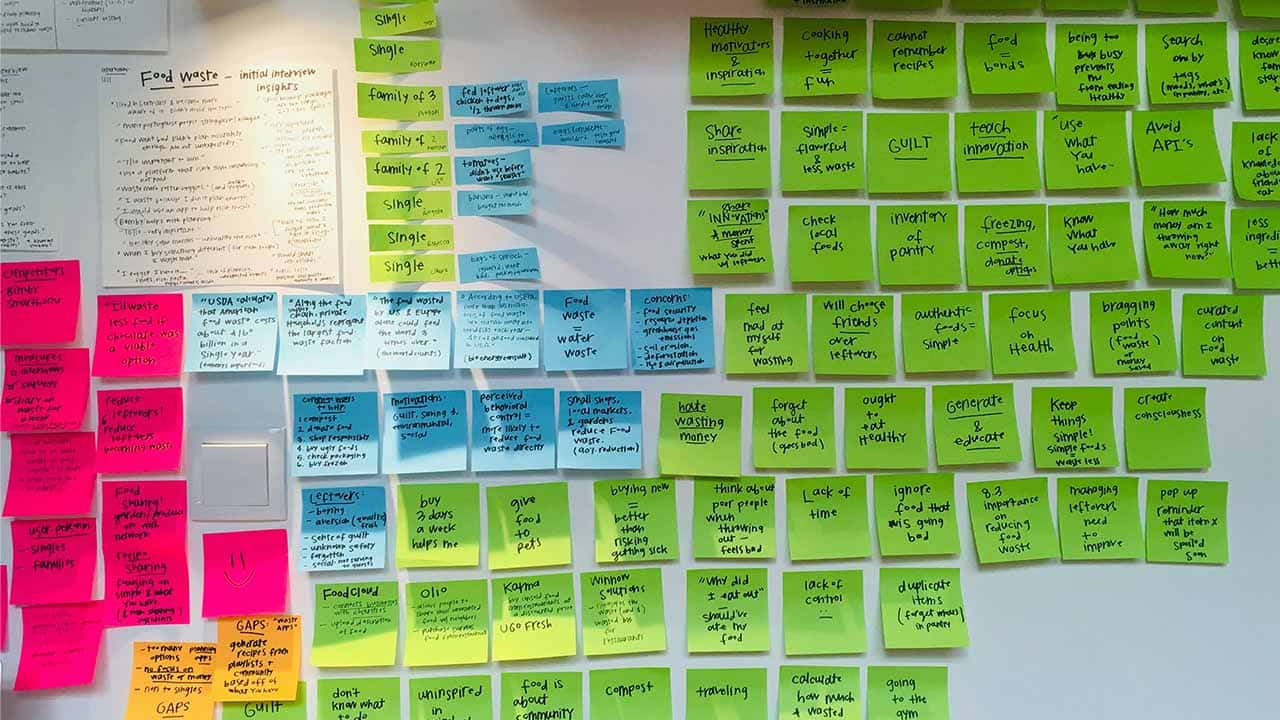

もともとソフトウェア開発の分野で取り入れられていた手法ですが、そのシンプルさと汎用性の高さから、現在ではビジネス全般はもちろん、個人の業務改善や目標達成にも幅広く活用されています。事前準備も少なく、ホワイトボードと付箋があればすぐに始められる手軽さも人気の理由でしょう。

KPT法の3つの要素(Keep・Problem・Try)

KPT法は3つの要素で構成されています。それぞれの意味を正しく理解することが、効果的な振り返りの第一歩です。

「Keep(継続)」は、うまくいっている点や成果が出ている要素を指します。次回以降も続けるべき良い習慣や手法を明確にする役割があります。

「Problem(問題点)」は、改善が必要な課題や、うまくいかなかった要素を洗い出す項目です。ここで挙げた問題が、次の改善策を考える材料となります。

「Try(挑戦)」は、KeepとProblemをふまえて、今後取り組むべき具体的なアクションを決める段階です。「良い点をさらに伸ばすには何をすべきか」「問題を解決するにはどうすればよいか」という視点で、次回の行動計画を立てていきます。この3つの流れにより、振り返りが具体的な改善行動へとつながっていくのです。

KPT法が生まれた背景とアジャイル開発との関係

KPT法は、アジャイル開発の分野で早くから取り組んでいたプログラマー、Alistair Cockburn(アリスター・コーバーン)氏によって提唱されたフレームワークです。アジャイル開発とは、短い開発サイクルを繰り返しながら、柔軟に改善を重ねていく手法を指します。

この開発手法では、各サイクルごとに振り返りを行い、問題点を素早く発見して次のサイクルに活かすことが重要視されます。KPT法のシンプルな構造は、このような「短期間での改善サイクル」に非常に適していたため、ソフトウェア開発の現場で広く普及しました。

現在では開発分野に限らず、マーケティングや営業、人事など、さまざまな業種で活用されています。

PDCAサイクルとKPT法の違い

PDCAサイクルは「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の4段階で業務改善を進めるフレームワークです。一方、KPT法は「振り返り」に特化した手法といえます。

両者の大きな違いは、PDCAが「事前の計画」から始まるのに対し、KPT法は「実行後の振り返り」からスタートする点です。PDCAは長期的なプロジェクト管理や計画的な改善活動に適していますが、KPT法は短いサイクルでの振り返りや、すでに進行中の業務の改善に向いています。

どちらが優れているということではなく、目的に応じて使い分けることが大切です。たとえば、プロジェクト全体の進行管理にはPDCAを活用し、各フェーズの振り返りにはKPT法を取り入れるといった組み合わせも有効です。PDCAサイクルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

KPT法を取り入れる5つのメリット

KPT法を日々の業務に取り入れることで、さまざまなメリットが得られます。個人の成長からチーム全体の生産性向上まで、幅広い効果が期待できる点が特徴です。

ここでは、KPT法を実践する主なメリットを5つ紹介します。

- 課題を早期発見し素早く対処できる

- 良い点も評価しモチベーションが上がる

- チームの情報共有とコミュニケーションが活性化

- シンプルで誰でもすぐに実践できる

- 継続的な改善サイクルが生まれる

それぞれのメリットを理解することで、自分の業務にどう活かせるかイメージしやすくなります。

課題を早期発見し素早く対処できる

KPT法では、Problem(問題点)を明確に洗い出すプロセスが含まれています。定期的に振り返りを行うことで、小さな問題のうちに発見し、大きなトラブルに発展する前に対処できるようになります。

問題の発見が遅れると、対策の選択肢が減り、解決の難易度も上がってしまいます。KPT法を習慣化することで、常に現状をチェックする意識が芽生え、課題への対応スピードが向上すると期待できます。

良い点も評価しモチベーションが上がる

多くの振り返りでは、問題点や反省点ばかりに目が向きがちです。KPT法にはKeep(継続すること)という要素があり、うまくいった点も必ず評価します。

良かった点を明確にすることで、チームメンバーの努力が認められ、モチベーションの維持につながります。ネガティブな反省だけでなく、ポジティブな側面もバランスよく振り返れる点が、KPT法の大きな強みといえるでしょう。

チームの情報共有とコミュニケーションが活性化

チームでKPT法を実践すると、メンバー全員が意見を出し合う機会が生まれます。それぞれが感じている問題意識や成功体験を共有することで、チーム全体の状況把握が進みます。

普段は発言しにくいメンバーでも、付箋に書いて貼り出す形式なら意見を出しやすくなります。このようなコミュニケーションの活性化により、チームの一体感が高まり、協力しやすい雰囲気が生まれるはずです。

シンプルで誰でもすぐに実践できる

KPT法は3つの要素だけで構成されており、複雑な理論や専門知識は必要ありません。ホワイトボードと付箋があれば、今日からでも始められる手軽さが魅力です。

初めて振り返りのフレームワークを導入する人でも、直感的に理解しやすい構造になっています。導入のハードルが低いため、個人でもチームでも気軽に取り入れられるはずです。

継続的な改善サイクルが生まれる

KPT法では、前回のTryで決めた内容を、次回のKeepやProblemとして振り返ります。このサイクルを繰り返すことで、改善→実行→振り返り→改善という流れが自然と定着します。

単発の振り返りで終わらせず、継続的に実施することで、少しずつ確実に業務の質が向上していきます。改善のスパイラルが生まれることで、チーム全体の成長実感も得やすくなるでしょう。

KPT法のデメリット・欠点と対策方法

メリットの多いKPT法ですが、実践するうえで注意すべきデメリットや陥りがちな落とし穴も存在します。これらを事前に理解しておくことで、より効果的な振り返りが可能になります。

ここでは、KPT法の代表的なデメリットと、それぞれの対策方法を解説していきます。

- Keepが軽視されネガティブになりがち

- 問題解決を急いで振り返りが浅くなる

- 単発では効果が出にくく継続が必要

- 個人攻撃になりチームの雰囲気が悪化する

デメリットを把握したうえで実践すれば、失敗を未然に防げるはずです。

Keepが軽視されネガティブになりがち

振り返りを行う際、どうしても問題点(Problem)に意識が向きやすく、良かった点(Keep)の洗い出しがおろそかになるケースがあります。Problemばかりに注目すると、振り返り全体がネガティブな雰囲気になり、メンバーのモチベーション低下につながりかねません。

対策としては、必ずKeepから書き出すルールを設けることが有効です。良い点を先に挙げることで、ポジティブな空気を作ってから問題点の議論に入れます。また、KeepとProblemで同じくらいの数を出すように意識するのも良いです。

問題解決を急いで振り返りが浅くなる

Problemを洗い出した際、すぐに解決策を考えたくなり、そのままTryに移行してしまうことがあります。この場合、ほかのProblemが見落とされたり、原因の掘り下げが不十分なまま対策を立ててしまったりする恐れがあります。

対策としては、KeepとProblemをすべて出し切ってから、内容を十分に議論する時間を設けることです。「なぜうまくいったのか」「なぜ問題が起きたのか」を深堀りするステップを意識的に入れることで、より効果的なTryが導き出せます。

単発では効果が出にくく継続が必要

KPT法は、1回だけ実施しても大きな効果は期待できません。前回のTryを次回の振り返りで検証するという連続性があってこそ、改善の精度が高まっていきます。

対策としては、定期的な開催スケジュールを最初に決めておくことが重要です。毎週金曜日、月末最終日など、カレンダーに組み込んでしまえば、継続しやすくなります。定例会議のように位置づけることで、振り返りが業務の一部として定着するはずです。

個人攻撃になりチームの雰囲気が悪化する

Problemを洗い出す際、特定の個人を責めるような発言や雰囲気になってしまうと、チームの関係性が悪化します。「〇〇さんのせいでミスが起きた」といった指摘は、建設的な改善につながりません。

対策としては、問題を「誰が悪いか」ではなく「何が原因か」という視点で考えるルールを共有することです。また、ファシリテーターが個人攻撃的な発言を制止し、チーム全体の問題として捉え直す役割を果たすことも大切です。

KPT法を実践する場面と具体例

KPT法はさまざまなビジネスシーンで活用できます。プロジェクトの進行管理からマーケティング施策の改善、個人の日報まで、幅広い場面で効果を発揮します。

ここでは、実際にKPT法を活用できる代表的な場面と、それぞれの具体例を紹介します。

- プロジェクトの定期的な進捗振り返り

- Webマーケティング施策の改善

- 新人研修やキャリアカウンセリング

- 個人の日報や週次レポート

自分の業務に置き換えてイメージしながら読んでみてください。

プロジェクトの定期的な進捗振り返り

プロジェクトを進めるなかで、定期的に現状を振り返る際にKPT法は非常に有効です。週次や月次のミーティングで実施することで、チーム全体の認識をすり合わせられます。

たとえば、新商品の開発プロジェクトであれば、「デザイン案の決定がスムーズに進んだ(Keep)」「製造部門との連携が遅れている(Problem)」「週1回の部門間ミーティングを設定する(Try)」といった形で整理できます。このように、現状を可視化することで、次のアクションが明確になります。

Webマーケティング施策の改善

Webマーケティングの施策は、データをもとに素早く改善を重ねる必要があります。KPT法を活用すれば、施策の効果を整理しやすくなります。

たとえば、SNS広告を運用している場合、「Instagram広告のCVRが目標の120%を達成(Keep)」「X広告のクリック率が低い(Problem)」「Xの広告クリエイティブを3パターン作成してA/Bテストを実施する(Try)」といった振り返りが可能です。定期的にKPT法で見直すことで、PDCAサイクルをより速く回せるようになります。

新人研修やキャリアカウンセリング

新入社員や異動したばかりのメンバーが、自身の成長を振り返る際にもKPT法は役立ちます。上司との1on1ミーティングなどで活用することで、成長の実感と課題の明確化が同時に行えます。

たとえば、「メールの返信スピードが速くなった(Keep)」「タスクの優先順位づけがうまくできていない(Problem)」「毎朝5分でタスクリストを作成し、優先度を明記する(Try)」といった形で整理できます。定期的に振り返ることで、着実なスキルアップにつながるはずです。

個人の日報や週次レポート

個人で業務を振り返る際にも、KPT法のフレームワークは有効です。日報や週次レポートのテンプレートとしてKPT法を取り入れることで、振り返りの質が向上します。

たとえば、「資料作成の時間を30分短縮できた(Keep)」「打ち合わせの議事録作成に時間がかかった(Problem)」「議事録のテンプレートを作成する(Try)」といった形で記録していきます。毎日続けることで、自分の成長や改善点が見える化され、業務の質が着実に上がっていきます。

KPT法のやり方|4つのステップで実践

KPT法の基本的な進め方は、4つのステップに分けられます。それぞれのステップを丁寧に進めることで、効果的な振り返りが実現します。

- ステップ①:KPT法のフォーマットを準備する

- ステップ②:KeepとProblemを洗い出す

- ステップ③:内容を深堀りして原因を分析する

- ステップ④:具体的なTryを決定する

初めて実践する人でも迷わないよう、各ステップの具体的な内容とポイントを解説していきます。この流れに沿って進めれば、すぐにKPT法を活用できるはずです。

ステップ①:KPT法のフォーマットを準備する

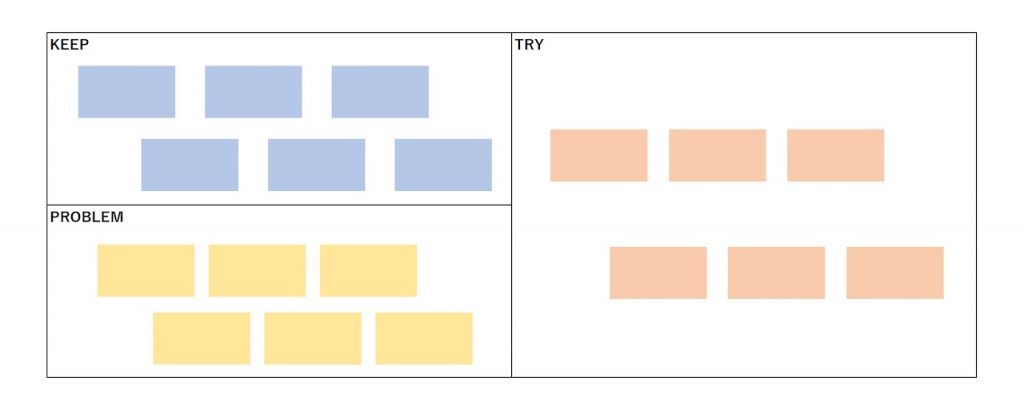

まずは、KPT法を実践するためのフォーマットを準備します。最もシンプルな方法は、ホワイトボードを3つのエリアに分ける形です。

左上に「Keep」、左下に「Problem」、右側に「Try」の枠を作りましょう。各エリアの大きさは、KeepとProblemを同じサイズにし、Tryをやや大きめに取るのがおすすめです。付箋とペンを人数分用意しておけば、準備は完了です。オンラインで実施する場合は、スプレッドシートやMiroなどのツールを活用するとスムーズです。

ステップ②:KeepとProblemを洗い出す

フォーマットの準備ができたら、まずはKeepとProblemを書き出します。この段階では、細かいことでも気にせず、思いついたことをどんどん付箋に書いてみましょう。

時間を決めて行うと、集中して取り組めます。5〜10分程度を目安に、各自で付箋に書き出してボードに貼っていきます。チームで実施する場合は、他者の意見を批判せず、自由に発言できる雰囲気を作ることが大切です。まずは量を重視し、多くのアイデアを集めることを優先すると良いです。

ステップ③:内容を深堀りして原因を分析する

KeepとProblemが出そろったら、それぞれの内容について議論を深めます。Keepについては「なぜうまくいったのか」、Problemについては「なぜ問題が起きたのか」という視点で、原因を掘り下げてみてください。

重複する内容があれば整理し、優先度をつけていきます。すべてを詳しく議論する時間がない場合は、とくに重要なProblemに絞って深掘りするのも有効です。この分析のプロセスを丁寧に行うことで、次のTryの質が大きく変わってきます。

ステップ④:具体的なTryを決定する

KeepとProblemの分析を終えたら、今後取り組むTryを決定します。Tryは抽象的な表現ではなく、「誰が」「いつまでに」「何をするか」が明確な内容にすることが重要です。

たとえば、「コミュニケーションを改善する」ではなく、「毎週月曜10時にチーム定例ミーティングを開催する」といった具体的なアクションに落とし込みましょう。また、決めたTryは記録しておき、次回の振り返りで必ず検証します。この連続性が、KPT法の効果を最大化するポイントです。

KPT法を成功させるための5つのコツ

KPT法を実践するだけでなく、成果につなげるにはいくつかのコツがあります。これらのポイントを押さえることで、振り返りの質が格段に向上します。

ここでは、KPT法を成功させるために意識すべき5つのコツを紹介します。

- 心理的安全性を確保し意見を出しやすくする

- ファシリテーターを設置して進行管理する

- 時間と人数を適切に設定する

- 前回のTryを必ず振り返り連続性を持たせる

- 具体的で実行可能なTryを設定する

実践する際に取り入れてみてください。

心理的安全性を確保し意見を出しやすくする

KPT法で重要なのは、参加者全員が自由に意見を出せる環境を作ることです。心理的安全性が低いと、本音の意見が出にくくなり、形だけの振り返りになってしまいます。

「どんな意見も批判しない」「失敗を責めない」といったルールを最初に共有しましょう。また、ファシリテーターが率先して意見を出したり、発言の少ないメンバーに声をかけたりすることで、全員が参加しやすい雰囲気を作れます。

ファシリテーターを設置して進行管理する

参加人数が多い場合や、議論が発散しやすいチームでは、ファシリテーター役を設けることが効果的です。ファシリテーターは、時間配分の調整や議論の方向性をコントロールする役割を担います。

議論が特定のProblemに偏りすぎないよう調整したり、個人攻撃的な発言をやんわりと制止したりすることで、建設的な振り返りが進められます。毎回同じ人が担当するのではなく、持ち回り制にするのも良いでしょう。

時間と人数を適切に設定する

KPT法の実施時間は、1時間程度を目安にするのがおすすめです。あまり長すぎると集中力が続かず、短すぎると十分な議論ができません。

参加人数は5〜7人程度が理想的です。それ以上になる場合は、グループを分けて実施するか、より小さなチーム単位で行うことを検討すると良いです。適切な規模で実施することで、全員が発言しやすく、効率的な振り返りが可能になります。

前回のTryを必ず振り返り連続性を持たせる

KPT法の効果を最大化するには、前回決めたTryの結果を次回の振り返りで検証することが不可欠です。「前回のTryは実行できたか」「どのような成果があったか」を最初に確認しましょう。

実行できた内容はKeepに、うまくいかなかった内容はProblemに振り分けることで、改善のサイクルが回り始めます。この連続性を意識することで、単発の振り返りではなく、継続的な成長につながる仕組みが生まれるはずです。

具体的で実行可能なTryを設定する

Tryを決める際、抽象的な内容や実現困難な目標を設定してしまうと、実行に移せず次回の振り返りで同じ問題が再発します。必ず具体的かつ実行可能な内容にしてください。

「意識する」「気をつける」といった曖昧な表現ではなく、「毎朝9時にタスクリストを作成する」「週に1回チームミーティングを開催する」といった行動ベースで設定することが重要です。また、担当者と期限を明確にしておくことで、実行率が高まります。

すぐ使えるKPT法のテンプレート例

KPT法を始めるにあたって、使いやすいテンプレートを用意しておくと便利です。状況に応じて、さまざまな形式のテンプレートを使い分けましょう。

ここでは、すぐに活用できる3種類のテンプレート例を紹介します。自分の環境や目的に合わせて、使いやすいテンプレートを作成しておくと良いです。

ホワイトボード・付箋を使った基本フォーマット

対面でKPT法を実施する場合、ホワイトボードと付箋を使った方法が最もシンプルで効果的です。ホワイトボードを縦に2分割し、左側をさらに横半分に分けることで、Keep・Problem・Tryの3つのエリアを作れます。

各メンバーに色分けした付箋を配り、Keepには黄色、Problemには赤やピンク、Tryには青や緑といった使い分けをすると視覚的にわかりやすくなります。付箋を使うことで、意見の移動や整理がしやすく、全員の意見を同時に可視化できる点がメリットです。

Excelやスプレッドシートで使えるテンプレートを作る

リモートワークやデータとして記録を残したい場合は、ExcelやGoogleスプレッドシートでテンプレートを作成すると便利です。シートを3列に分け、それぞれの列に「Keep」「Problem」「Try」の見出しをつけるだけで完成します。

各メンバーが同時に入力できるGoogleスプレッドシートなら、リアルタイムで意見を集約できます。日付や担当者の列を追加しておけば、過去の振り返り内容を検索しやすくなり、継続的な改善の記録として活用できます。

個人用なら日報テンプレートも便利

個人で日々の業務を振り返る際には、日報形式のテンプレートが便利です。メモアプリやNotionなどに、Keep・Problem・Tryの項目を用意しておけば、毎日簡単に記録できます。

たとえば、「今日良かったこと(Keep)」「改善したいこと(Problem)」「明日やること(Try)」という形で、1日の終わりに5分程度で振り返る習慣をつけましょう。毎日続けることで、自分の成長や改善パターンが見えてきます。週末にまとめて振り返ることで、週次の気づきも得られるでしょう。

KPT法の実践に役立つおすすめツール3選

KPT法をより効率的に実践するために、便利なオンラインツールを活用するのもおすすめです。とくにリモートワークが増えた現在では、場所を選ばず振り返りができるツールの需要が高まっています。

ここでは、KPT法の実践に役立つ代表的なツールを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解して、自分のチームに合ったものを選んでみてください。

Trello(トレロ)|タスク管理と連携できる

Trelloは、カード型のタスク管理ツールですが、KPT法の実践にも活用できます。ボード上に「Keep」「Problem」「Try」の3つのリストを作成し、それぞれにカードを追加していく形で振り返りを進められます。

Trelloの強みは、Tryで決めた内容をそのままタスクとして管理できる点です。担当者の設定や期限の設定も簡単にでき、進捗状況も可視化されます。無料プランでも10個のボードまで作成可能なので、複数のプロジェクトで並行してKPT法を実施する場合にも便利です。

Miro(ミロ)|リモートワークに最適

Miroは、オンラインホワイトボードツールの代表格です。複数人で同時にアクセスして編集できるため、リモート環境でのKPT法実施に非常に適しています。

テンプレートが豊富に用意されており、KPT法専用のフォーマットも選択可能です。付箋機能や投票機能なども充実しているため、意見の優先順位づけもスムーズに行えます。無料プランでも3つのボードまで作成できるので、小規模なチームであれば十分活用できます。

KPTon|KPT専用のオンラインホワイトボード

KPTonは、名前の通りKPT法の実践に特化したツールです。シンプルな操作性で、ホワイトボードに付箋を貼る感覚で使えるため、初めての人でも迷わず利用できます。

個人用と会議用のホワイトボードを分けて管理でき、過去の振り返り内容もアーカイブとして保存されます。「前回の振り返りはどうだったか」をすぐに確認できるため、連続性のある振り返りを実現しやすい点が魅力です。無料で利用できるため、まずは試しに使ってみるのも良いでしょう。

まとめ|KPT法で振り返りを習慣化し継続的な成長を実現しよう

KPT法は、Keep・Problem・Tryという3つのシンプルな要素で構成された振り返りのフレームワークです。特別な準備や専門知識がなくても、今日から実践できる手軽さが大きな魅力といえます。

良かった点を評価しながら問題点も明確にし、具体的な改善行動へとつなげる流れは、個人の成長からチーム全体の生産性向上まで幅広い効果をもたらします。ただし、Keepが軽視されたり、単発で終わってしまったりすると、十分な効果が得られません。心理的安全性を確保し、定期的に継続することが成功の鍵です。

紹介したテンプレートやツールを活用しながら、まずは小さく始めてみることをおすすめします。週次の振り返りや日報にKPT法を取り入れ、改善のサイクルを回していくことで、着実にスキルアップや業務改善が実現できるでしょう。ぜひ今日から、KPT法を活用した振り返りを習慣化してみてください。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT