Perplexity AIとは?日本語OK?使い方やChatGPTとの違いを解説

Perplexity AIは、Google AI部門出身のエンジニアたちが開発したAI検索エンジンです。

インターネットから最新情報を取得して回答することが特徴で、時事的な話題についても正確な情報を提供します。複数のAIモデル(Claude、GPT-4、Gemini)を切り替えたり、検索範囲を学術論文やニュースに絞り込んだりすることができ、調査時間の大幅な短縮に役立つおすすめのAIツールです。

本記事では、Perplexity AIの基本的な使い方から、ChatGPTとの違い、無料・有料プランの比較、ビジネスでの活用方法まで詳しく解説します。

目次

生成AIのPerplexity AIとは?読み方は?開発元はどこ?

公式サイト:Perplexity AI

Perplexity AI(パープレキシティ・エーアイ)は、リアルタイムで情報を取得しながら回答を生成する対話型AI検索エンジンです。開発したのは、GoogleのAI部門やMeta(旧Facebook)で活躍していたエンジニアたちで、彼らの経験と技術力がサービスの基盤となっています。

最大の特徴は、インターネット上の最新情報をリアルタイムで検索し、結果をもとに回答を生成する点です。リアルタイムでウェブ情報を参照するため、ニュースや統計データなどの時事的な話題でも最新情報を反映した回答を得られます。

また、AIモデルの選択機能や出典元の明記、情報源の限定機能など、信頼性を重視した設計がされていることも特徴です。気になる内容は元のサイトで詳しく確認できるため、情報の正確性を自分の目で確かめながら、情報収集を行えます。

Perplexity AIは日本語に対応している

Perplexity AIは完全に日本語に対応しており、インターフェースから回答まですべて日本語で利用できます。質問を日本語で入力すれば、自然な日本語で回答が返ってくるので、わざわざ翻訳する必要もありません。

ただし、検索対象となる情報源は英語圏のものが中心となります。日本特有の話題や国内ニュースについては、別のツールを使った方が詳細な情報を得られるケースもあるので、目的に応じて使い分けると良いでしょう。

Perplexity AIの特徴

Perplexity AIは、「知りたいことに即答できるAI」として、ビジネス文書の作成、学術リサーチ、日常の情報収集まで幅広い場面で活用されています。文脈を理解したうえで最適な回答を提示し、さらに出典を明示することで情報の信頼性を担保できる点が大きな強みです。

中でも、特に注目すべき機能は以下の5つです。

- 質問内容に応じてAIモデルを選べる

- 出典付きで情報の信頼性が高い

- 検索範囲を絞って効率的に調べられる

- ファイルをアップして内容を解析できる

- リアルタイム検索で最新情報にアクセス可能

これらの特徴により、Perplexity AIは「単なるAI検索ツール」ではなく、本格的な情報探索と意思決定を支えるAIパートナーとして支持されています。

以下では、それぞれの機能について詳しく解説していきます。

質問内容に応じてAIモデルを選べる

Perplexity AIでは、回答生成に使うAIモデルを自由に選択できます。AIモデルには、Claude 4.0 SonnetやGPT-4.1、Gemini 2.5 Pro 06-05があり、用途に応じた使い分けが可能です。

また、回答に合わせて自動で最適なモデルを選択する「最高」モードや、R1 1776、o3、Claude4.0Sonnet(推論モデル)から選択できる「推論」モードもあるので、複雑な計算や論理的な思考が必要な質問でも高精度な回答を得られます。

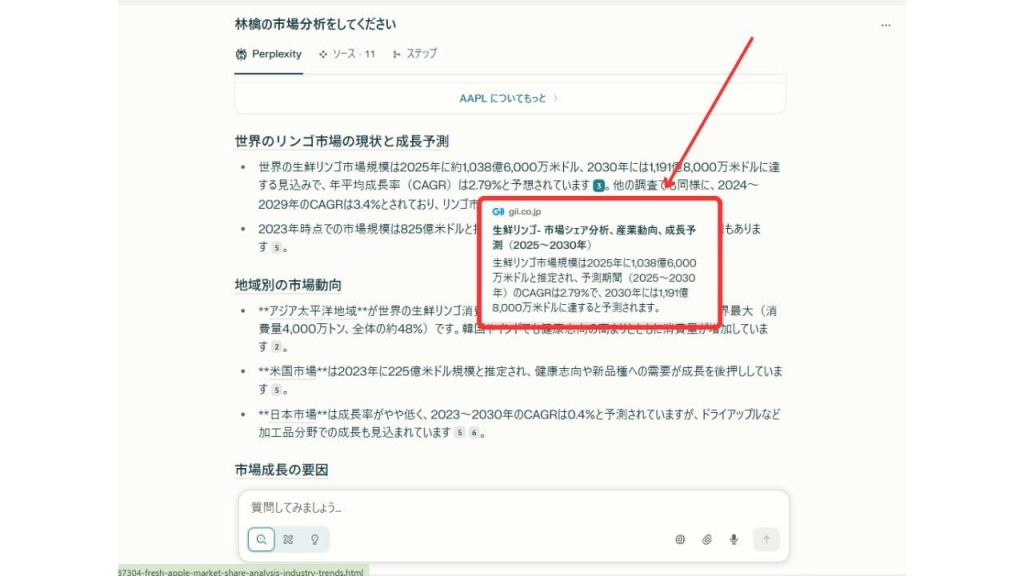

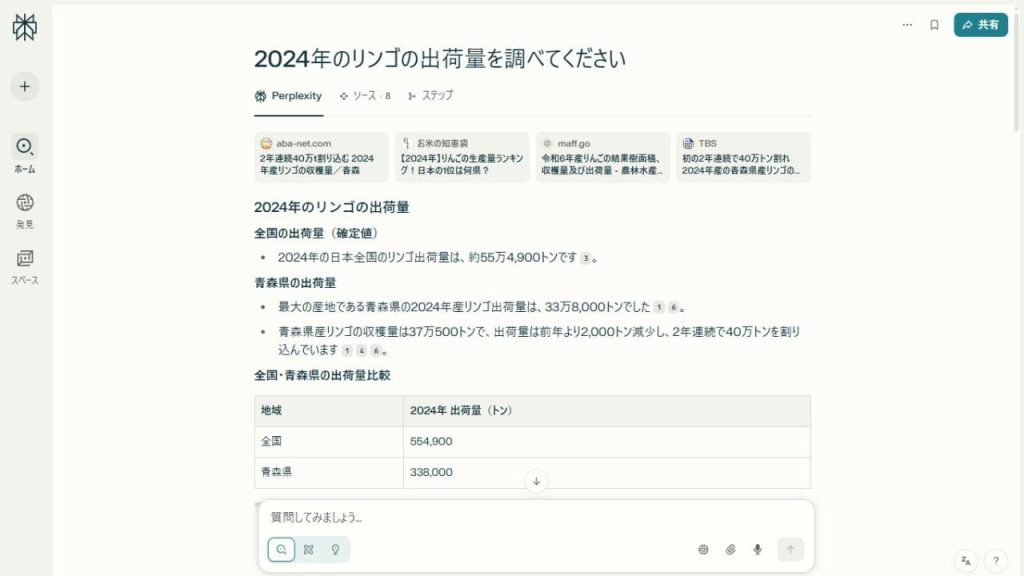

出典付きで情報の信頼性が高い

Perplexity AIの回答には、情報源となったWebページが表示され、クリックすると該当サイトに直接アクセスできます。回答文中にも引用元の番号が挿入されるため、どの部分がどのサイトから引用されたかが一目で分かります。

複数の情報源から回答を生成する際は、それぞれの出典を比較検証できるため、情報の偏り防止としても活用可能です。情報の透明さが確保されているので、ビジネスレポートや学術論文の下調べなど正確性が求められる場面でも安心して利用できます。

検索範囲を絞って効率的に調べられる

Perplexity AIには、検索範囲を指定できる「Focus機能」が備わっています。例えば、論文や研究データが必要な場合は学術、商品やサービスの口コミを知りたい場合はソーシャル、など目的に応じて検索対象を絞り込めるので、無関係な情報に惑わされることがありません。

複数の検索範囲を組み合わせることも可能で、ニュースとソーシャルメディアの両方から情報収集したり、特定のWebサイトだけを対象にしたりと柔軟な設定ができます。Focus機能を活用すれば、指定したカテゴリーのみから情報を抽出するので、調査時間の短縮と情報の質の向上を同時に実現可能です。

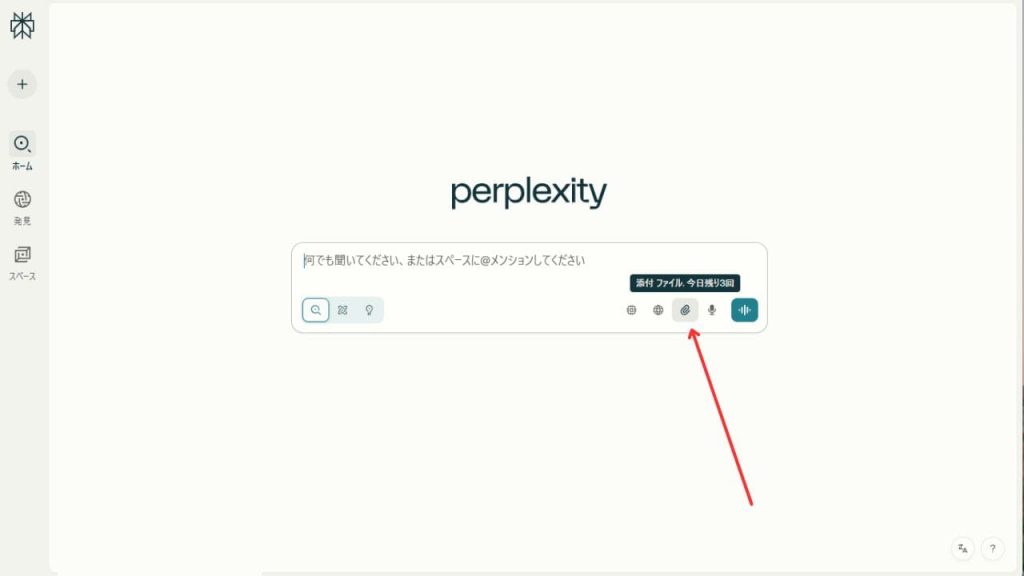

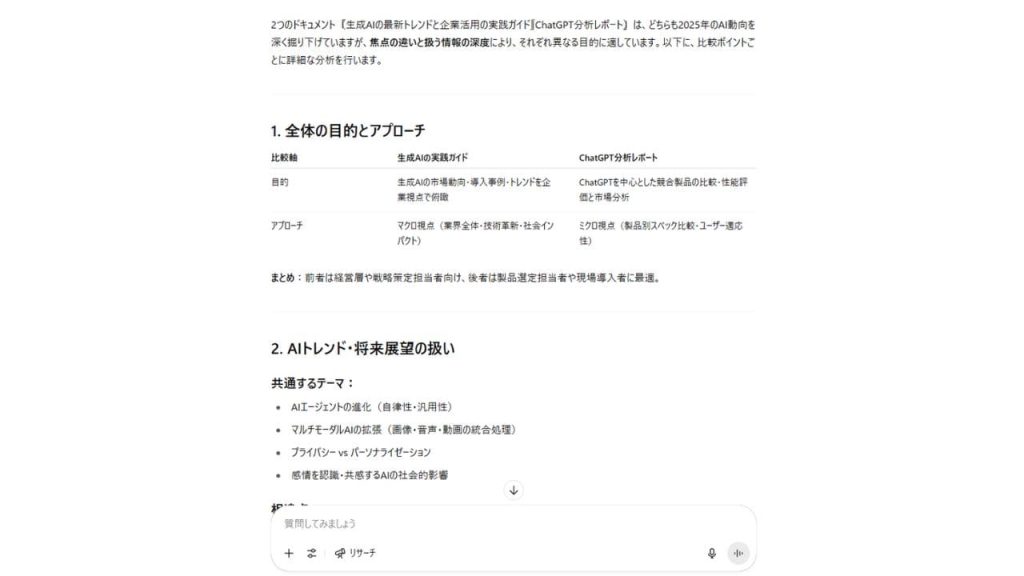

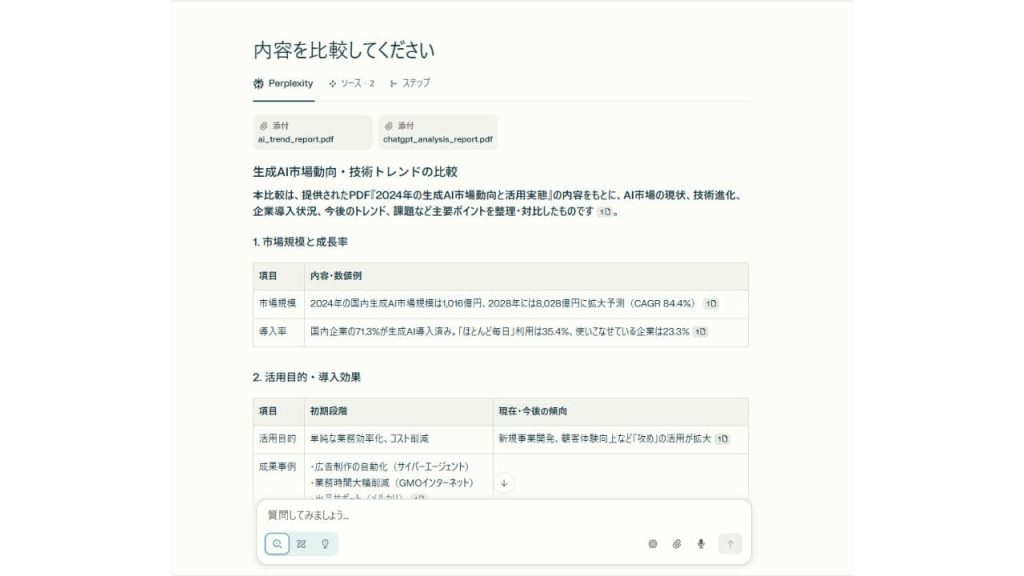

ファイルをアップロードして内容を解析できる

PDFやテキストファイルをアップロードすると、内容をもとに回答を生成してくれます。

例えば、「報告書から特定のデータを探して」「複数の資料を比較分析して」などと指示を出せば、AIが瞬時に該当箇所を見つけ出します。資料の読み込み機能は、長文の資料や報告書の要約、特定の情報抽出などに活用可能です。

また、「ファイルの情報をもとに文章生成して」という指示もでき、アップロードした資料をベースにプレゼン原稿を作成したり、レポートの下書きを準備したりする際の作業にも応用できます。

リアルタイム検索で最新情報にアクセス可能

Perplexity AIは、最新のWeb情報を検索して回答を生成します。今日のニュースや最新の統計データ、リアルタイムの株価情報なども取得可能で、常に新鮮な情報をもとにした回答を提供してくれます。

そのため、現在進行形の出来事についても正確な情報提供ができ、最新の市場動向を把握するのに最適です。定期的に更新される情報を追跡することも可能なので、競合他社の動向調査や業界ニュースのモニタリングのための情報収集などに役立ちます。

PerplexityとChatGPTの違いを比較!

ここでは、実際にPerplexityとChatGPTの機能を比較しました。両者とも生成AIとして優秀ですが、それぞれに得意分野や使いどころが異なるので、目的に応じて使い分けるのがおすすめです。

回答の生成方法の違い

PerplexityはリアルタイムでWeb検索を行い、複数の信頼できる情報源から回答を生成します。

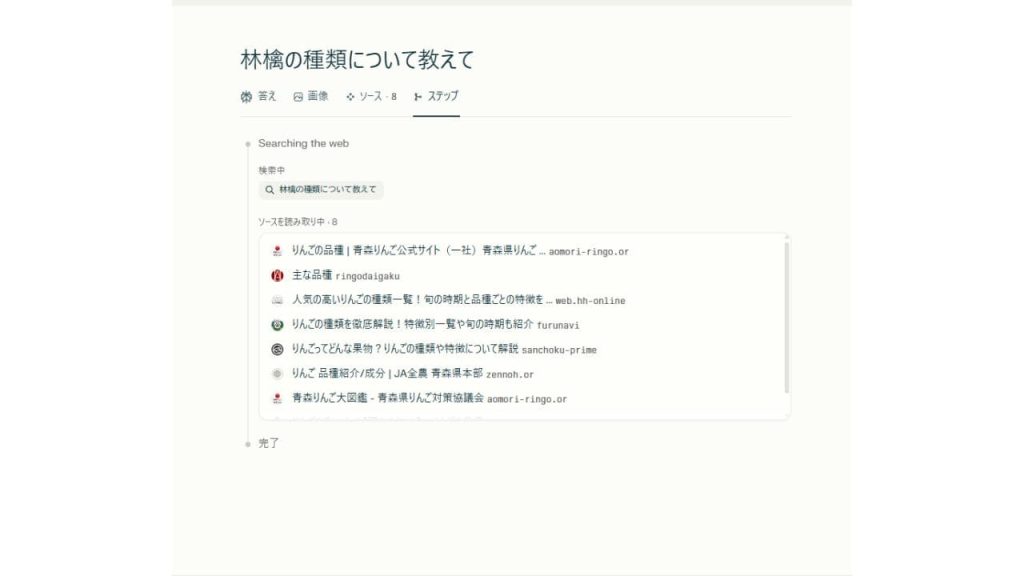

Perplexityは検索エンジン型AIとして、最新情報の取得や信頼性、リサーチ支援に重点を置いているので、出典元一覧を「ソース」から確認できたり、関連質問が自動で提示されたり、回答生成までのプロセスを「ステップ」で見れたりします。

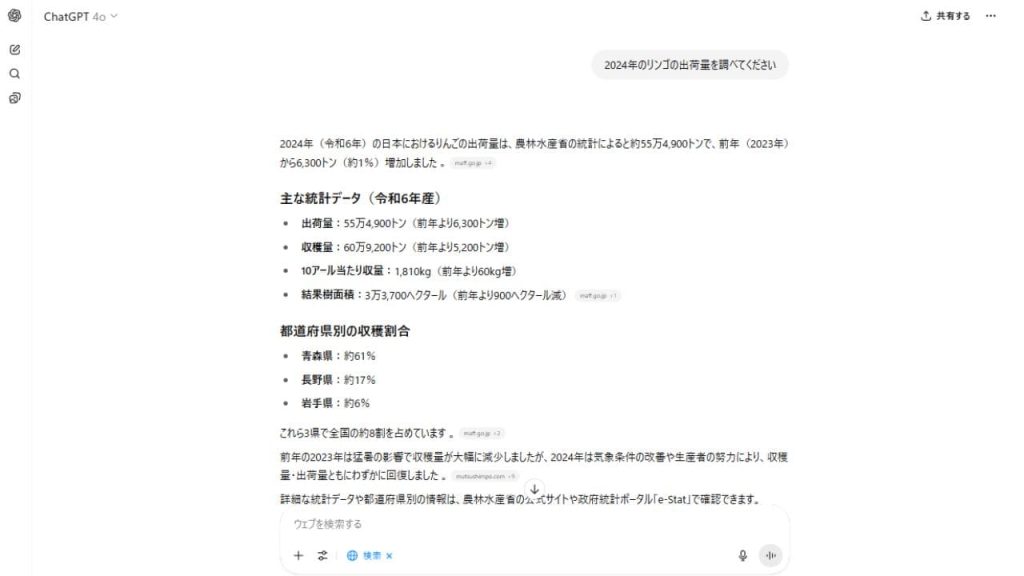

ChatGPTもWeb検索モードを使えば最新情報を取得できます。ChatGPTは、ユーザーとの対話を重視して設計されているので、追加の質問により自然な会話や深い洞察のある説明を受けられます。

ただし、一部の機能は有料プラン限定なので注意が必要です。

得意分野の違い

PerplexityとChatGPTはどちらも優れた生成AIですが、それぞれが得意とする分野は大きく異なります。用途や目的に応じて最適なツールを選ぶことで、作業の効率と成果を大きく向上させることができます。

Perplexityの得意分野:情報収集と事実確認に最適

Perplexityは、リアルタイム検索と出典表示という特性を活かし、「正確さ」「客観性」が求められる場面で強みを発揮します。

最新ニュースの確認

ニュースサイトや公式機関の情報をリアルタイムで検索し、最新の出来事やトレンドを即座に把握できます。学術論文や統計データの調査

Google ScholarやPubMedなど、学術情報にもアクセス可能。出典付きで信頼性の高い調査が行えます。専門情報の要約

難解な専門記事や技術文書から、必要な情報を抽出し簡潔に要約します。医療・法律・IT分野など、専門性の高い領域でも使えます。複数視点からの情報整理

1つのテーマに対して、異なる立場やソースからの情報を横断的にまとめるため、偏りの少ない分析が可能です。

ChatGPTの得意分野:創造性と構成力に優れたアウトプット

ChatGPTは、自然な文章構成と応用力の高い生成能力を備えており、「発信・提案・構築」が求められる場面で活躍します。

ブログや広告などの文章作成

読者の目を引くキャッチコピーや、SEOを意識した構成で、説得力のある文章を生成します。プログラミングやコーディング支援

指定された要件に合わせたコードの自動生成、エラー修正、処理の解説まで幅広く対応可能です。プレゼン資料の作成

複雑なアイデアやプロジェクト内容を、構成・流れを意識して整理します。スライド構成の提案や話し方の原稿作成なども可能なため、ビジネスシーンでも役立ちます。アイデア出しや複雑な内容の簡略化

抽象的な問いにも柔軟に応じ、ユニークな発想を提示。専門用語の多い内容も分かりやすい言葉に言い換えます。

画像やファイルの処理はどちらも可能

ChatGPTは、画像やファイルを読み取って回答を生成することができます。

PDFの資料を読み込んで要点をまとめたり、表計算データをもとに分析や説明をしてくれたりと、仕事で使う資料の整理やデータの確認などに便利です。内容の理解も正確で、細かいところまでしっかり見てくれるのが強みです。

PerplexityもPDFなどのファイルを読み取ることができ、文章の中から必要な情報を探したり、ざっくりと内容をまとめたりするのが得意です。検索結果に使った元の情報も一緒に見られるので、「どこから出た情報か」を確認したいときにも安心です。特に、調べものや情報を整理したいときに役立ちます。

ただし、無料版ではファイルアップロードは1日3回までです。同時に扱えるファイル数が限られているので、大量の資料を連続して処理したい際は、プロプランへの加入が必要です。

ファイル処理の使い分け例は、以下の通りです。

| シーン | おすすめツール | 理由 |

|---|---|---|

| 長文レポートの要点整理 | Perplexity AI | 手早く要約・出典付きで整理できる。 スピード重視向け |

| 資料の根拠を調べたい | Perplexity AI | 回答に必ず出典が付き、信頼性の裏付けになる |

| データを含む業務資料の読み込み | ChatGPT(GPT-4) | 表・数式・コードなど複雑な構造も正確に読み取れる |

| 複数ファイルの比較・分析 | ChatGPT (ファイルごと対応可) |

ChatGPTなら無料版でも無制限で対応可能。 Perplexityでは1日3回まで。 |

PerplexityとChatGPTの使い分けのポイント

PerplexityとChatGPTを併用することで、「信頼性の高い情報収集」と「柔軟で創造的な作業」の両立が可能になります。以下を参考にしながら、目的に応じて使い分けてみましょう。

Perplexityを使うと良い場面

最新情報を素早く確認したいとき

出典付きの信頼性ある情報が求められるとき

複数の観点から情報を比較・整理したいとき

正確なファクトチェックが必要なときChatGPTを使うと良い場面

ブログや広告文などのクリエイティブな文章作成

プログラミング支援やコードのデバッグ

長文の要約や自然な翻訳

Q&A形式での学習や説明のサポート

Perplexity AIの使い方

ここでは、Perplexity AIの使い方を解説します。

- ホーム画面から質問を入力

- 発見で時事ネタを深堀りする

- スペースを使ってファイルの横断検索をする

では早速、一つずつみていきましょう。

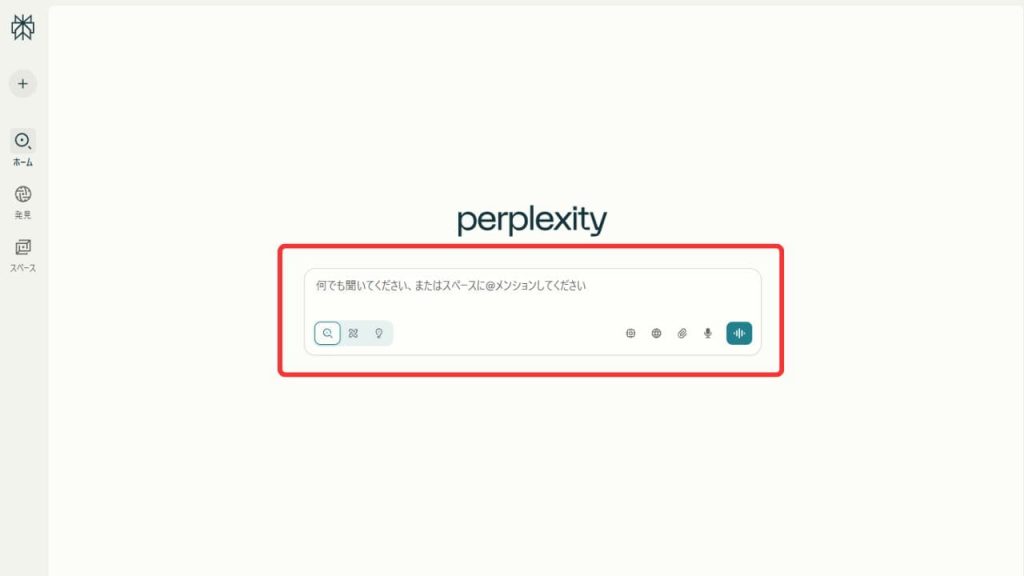

ホーム画面から質問を入力

Perplexity AIへ質問を出す際は、基本的にホーム画面にある入力欄から質問を入力するだけで使えます。

「生成AIとは?」「最近のAI市場動向は?」といった定番の質問のほかにも、「このPDFの要点をまとめて」「コードを生成して」などのプロンプトも、すべてホーム画面から直接入力することでAIが処理してくれます。

発見で時事ネタを深堀りする

発見では、今話題になっているテック系ニュースや社会的トピックなど、最新の時事ネタを確認できます。話題ごとにPerplexity AIが関連情報を要約し、信頼できる出典付きで提示してくれるので、効率的に内容を把握できます。

各スレッドの下にある入力欄で、「要約して」「背景を教えて」といった質問をすれば、AIが指示に合わせて情報を処理してくれるので、深い理解を得るための手助けになるでしょう。

スペースを使ってファイルの横断検索をする

スペースでは、プロジェクトごとに関連するスレッドやファイル、Webリンクなどを一箇所にまとめて管理することができます。スペースを使う際は、左側のメニューから「スペース」を選び、「作成」をクリックします。タイトル・説明文を入力し、必要に応じて使用するAIモデルやカスタム指示も設定可能です。

作成後は、調べたいテーマに沿った手順をAIに指示したり、要約・分析してほしいファイルや参考リンクを追加したりできます。スペースでは、登録した情報のみを参考にして回答を生成するので、過去の調査資料の管理や社内資料を活用した提案書作成などに役立ちます。

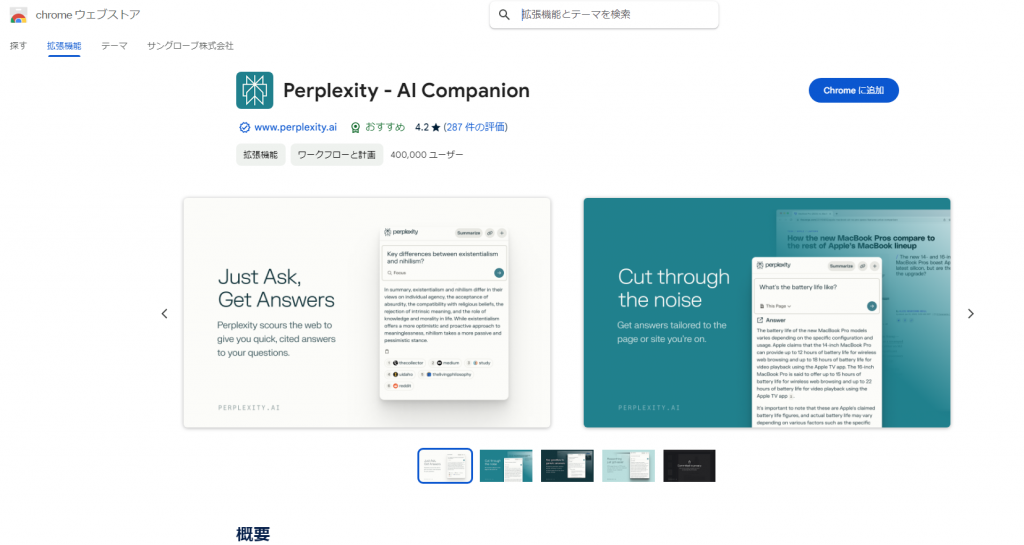

Chrome拡張機能でPerplexity AIを利用する方法

Perplexity AIはChromeの拡張機能で利用することができます。まずはChromeウェブストアでPerplexity AIを検索してください。

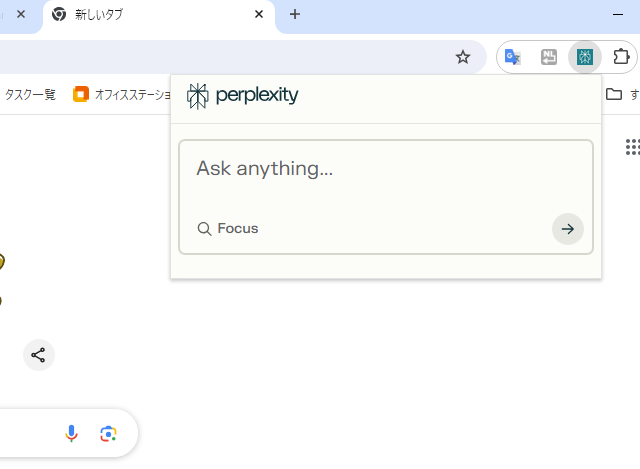

Chromeの拡張機能にPerplexity AIを追加します。

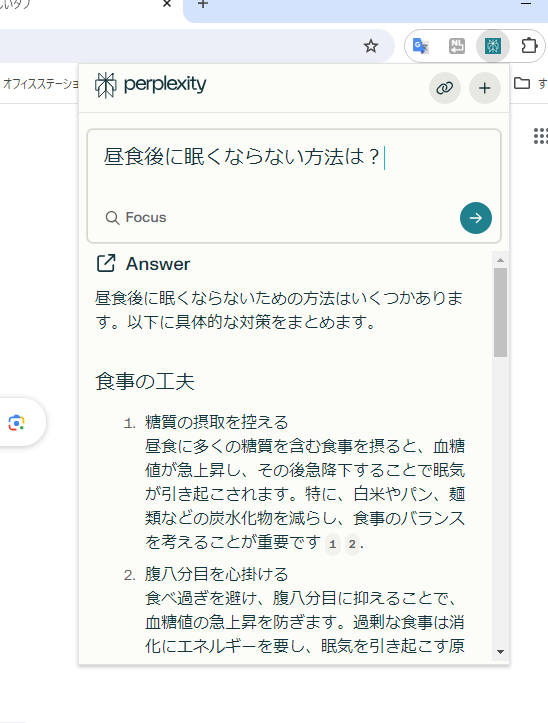

追加したPerplexity AIを選択し、質問内容を入力します。今回は昼食後に眠くならない方法を聞いてみました。結果は以下のとおりです。

「Answer」の部分をクリックすればPerplexity AIに遷移します。より詳細な回答を知りたい方におすすめです。

Perplexity AIは基本無料!無料版と有料版(Pro)の違いとは

Perplexity AIは、基本的な機能をすべて無料で利用可能です。

無料版では、一般的な質問や情報収集に対応した無制限の基本検索に加え、1日3回までの高精度なAIモデルによる回答生成や、1日3ファイルまでのファイルアップロード解析といった機能が利用できます。

有料版に加入すると、カスタムBot作成が可能な「Perplexity Labs」や専門的な情報検索が行える「Perplexity Research」が利用できるようになります。また、回答時に表示される引用情報が10倍になったり、ファイル・画像の無制限アップロードができたりするので、ビジネスシーンなどで本格的に活用する場合は、有料版の加入を検討してみると良いでしょう。

以下の表では、無料版と有料版の違いを一覧でまとめました。

| プラン名 | 無料 | プロ |

|---|---|---|

| 料金 | 無料 | 月額20ドル |

| 基本検索 | 無制限 | 無制限 |

| 最新AIモデルによる回答生成 (プロ検索) |

1日3回まで | 無制限 |

| ファイルアップロード | 1日3回まで | 無制限 |

| Perplexity Labs | × | 無制限 |

Perplexity AIをビジネスシーンで活用してみよう

Perplexity AIは、様々なビジネスシーンで活用できます。具体的な活用例と活用方法を見ていきましょう。

- 市場調査・競合分析を行う

- プレゼン資料の根拠を集める

- 最新ニュースの事実確認を行う

- 技術トレンドの把握をする

- 海外情報のリサーチをする

プロンプト例も踏まえて一つずつ解説します。

市場調査・競合分析を行う

Perplexity AIを使えば、最新の市場動向や競合他社の動きを、出典付きで調査できます。例えば、国内ECサイト市場規模の調査や競合の事業戦略の把握、業界の技術トレンド収集が行えます。出典が明記されるため、調査レポートにそのまま引用でき、信頼性の高い資料作成が可能です。

市場調査・分析を行う際は、検索ボックスに調査したい内容を入力し、Focus機能で「ニュース」を選択します。次に時期を明確にした質問を投げかけると、最新の市場データや競合情報が出典付きで表示されます。出典元が分かるので、数時間かかっていた市場調査を30分程度で完了でき、経営会議の資料作成が大幅に効率化されるでしょう。

【プロンプト例】

- 「日本のSaaS市場の2024年の市場規模と前年比成長率を教えて」

- 「トヨタ自動車の電気自動車戦略について2024年以降の計画を詳しく」

- 「生成AI活用で成功している日本企業の事例を5つ挙げて」

プレゼン資料の根拠を集める

プレゼン資料に記載した情報の根拠となるデータが見つからないとき、具体的な数値や事例を含む質問を入力すれば簡単に情報を集められます。また、関連するPDFファイルがある場合は、アップロードした上で「この資料から重要な数値を抽出して」と指示を出します。

莫大な情報から必要なデータを見つけ出す作業が自動化されるので、作業時間を短縮しつつ、説得力のある資料を作成できるでしょう。

【プロンプト例】

- 「リモートワークの生産性に関する具体的な数値を教えて」

- 「DX推進で売上を20%以上向上させた企業の具体例」

- 「2025年の改正個人情報保護法の主な変更点をまとめて」

最新ニュースの事実確認を行う

Perplexity AIでは、業界ニュースや時事問題について、複数の情報源から事実確認を行います。業務にかかわる重要な発表があったり、背景情報を入手したかったりする場合でも、関連するニュースを複数のメディアから横断的に検索できるので、正確な状況把握が可能です。

最新ニュースについて検索したい場合、まずは該当のトピックを検索します。次に、Focus機能で「ソーシャル」も追加選択し、SNS上の反応も含めた情報収集を行います。複数の視点から情報を比較検証できるので、偏った情報源による誤った判断がなくなり、バランスの取れた意思決定につながります。

【プロンプト例】

- 「OpenAIの最新発表について詳細を教えて」

- 「この件に関する各メディアの報道内容を比較して」

- 「過去に類似した事例があったか調べて」

技術トレンドの把握をする

IT業界の最新技術や手法を知りたいとき、Perplexity AIを使えば体系的に情報収集できます。例えば、新技術の概要と導入事例を調べたり、技術比較と選定基準を確認したりできるほか、学術検索を使ったデータの裏付け確認も可能です。

新技術について調べる際は、AIモデルを「推論」モードに切り替えてから質問を入力します。基本的な説明だけでなく「実装例も含めて」と追記すると、具体的なコードサンプルも提示されます。また、Focus機能で「学術」を選択すれば、論文ベースの信頼できる情報も取得可能です。

【プロンプト例】

- 「RAG(Retrieval-Augmented Generation)の仕組みと導入メリットを説明して」

- 「Next.js 14の新機能とバージョン13との違いを比較」

- 「Kubernetesを安全に使うためのポイントは?」

海外情報のリサーチをする

Perplexity AIは、英語圏の情報を収集して日本語でまとめてくれるので、海外市場の動向調査や国際的な規制・基準の確認などに活用できます。語学力に関係なくグローバルな情報を即座に収集でき、海外展開の戦略立案にも役立てられるでしょう。

海外の情報を調査する場合、質問の最後に「日本語で要約して」と付け加えます。特定の国の情報が必要な場合は、国名を明記して検索範囲を絞り込むとよいです。英語の専門用語が多い回答が返ってきた場合は、「もっと分かりやすく説明して」と追加質問することで、理解しやすい日本語に変換されます。

【プロンプト例】

- 「米国のフィンテック市場の最新トレンドを日本語で要約」

- 「EUのAI規制法(AI Act)の企業への影響をまとめて」

- 「シンガポールのスタートアップエコシステムの特徴」

Perplexity AIの安全性は大丈夫?

Perplexity AIは基本的に安全に利用できるツールです。

Perplexity AIは、ユーザーのプライバシー保護を重視しており、入力された質問や検索履歴は暗号化により保護しています。また、欧州のGDPR(一般データ保護規則)にも準拠しています。

ただし、無料版では検索履歴がサービス改善のために利用される可能性があります。意図せず情報が第三者に渡ってしまう可能性があるので、機密性の高い情報を扱う場合は、Enterprise版の利用や適切な対策が必要です。

個人情報や社内機密を入力しない

Perplexity AIに限らず、生成AIサービスに個人情報や社内の機密情報を入力するのは避けるべきです。これらのサービスは便利な反面、多くのユーザーから注目されており、悪意のある第三者に狙われるリスクもゼロではありません。万が一、入力内容が外部に漏れてしまうと、重大な情報漏洩につながる可能性があります。

もちろん、サービス提供企業側でもセキュリティ対策はしっかり講じられていますが、ユーザー自身が「入力する情報の種類」に気をつけることも大切です。「念には念を入れる」くらいの意識で、取り扱う情報を選びましょう。

Perplexity AIのまとめ

本記事では、Perplexity AIについて解説しました。押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

- リアルタイム検索:最新のWeb情報を検索して回答を生成

- 出典の明記:すべての回答に情報源を表示、信頼性が高い

- AIモデル選択:Claude、GPT-4、Geminiなど用途別に選べる

- ChatGPTとの違い:情報収集はPerplexity、創作はChatGPTが得意

- 無料でも実用的:基本検索は無制限、高精度検索も1日3回可能

Perplexity AIは、Google出身のエンジニアらが開発した「リアルタイム検索型AI」です。最大の特徴は、インターネット上の最新情報を検索しながら回答を生成し、必ず出典を明記する点です。

ビジネスシーンでは、市場調査、競合分析、プレゼン資料の根拠集め、最新ニュースの事実確認など、正確な情報が求められる場面で役立ちます。Focus機能を使えば、学術論文やニュース、ソーシャルメディアなど、検索範囲を絞り込んで効率的な情報収集も可能です。

Perplexity AIは「検索エンジン型AI」として情報の正確性と透明性を重視した設計になっているので、創造的な文章作成ならChatGPT、信頼できる情報収集ならPerplexity AIと使い分けると良いです。基本機能は無料で利用でき、日本語にも完全対応しているため、まずは無料版から試してみてください。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT