SpatialChatとRemoならどっち?特徴・料金・使いやすさを徹底比較!

在宅ワークや時差出社など、働き方の幅が広がったことで、オンライン上のやりとりが増えてきた企業・チームにおすすめなのがバーチャルオフィスツールです。インターネット上に仮想のオフィス空間を作り、離れた場所にいるメンバー同士がまるで同じオフィスにいるかのようにコミュニケーションできます。

本記事では、バーチャルオフィスツールの中でも有名な「SpatialChat」「Remo」の2つを徹底比較。料金や使いやすさ、規模などから、どちらを選ぶべきかの最適解を紹介します。そのほかにおすすめなツールも2つ掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

そもそもバーチャルオフィスツールとは?

バーチャルオフィスツールとは、インターネット上に仮想のオフィス空間を作り、離れた場所にいるメンバー同士がまるで同じオフィスにいるかのようにコミュニケーションできるWebサービスです。従来のZoomやTeamsなどのビデオ会議ツールとは異なり、常時接続して「今そこにいる感覚」を再現できます。

リモートワークが普及した現在、単発の会議だけでなく、日常的な雑談や相談といった「ちょっとした会話」の機会が減少していることが課題となっています。バーチャルオフィスツールは、こうした自然なコミュニケーションを復活させ、チームの一体感を保ちながら生産性向上を実現する新しいワークスタイルの基盤として注目されています。

SpatialChatとRemoの基本情報と特徴比較

リモートワーク用バーチャルオフィスツールの中でも、とくに注目されているのが「SpatialChat」と「Remo」です。どちらも優れた機能を持つツールですが、アプローチと得意分野が大きく異なります。選択に迷う企業が多いのも、それぞれに明確な特長があるためです。

SpatialChatとは?自由移動型バーチャルオフィス

公式:SpatialChat

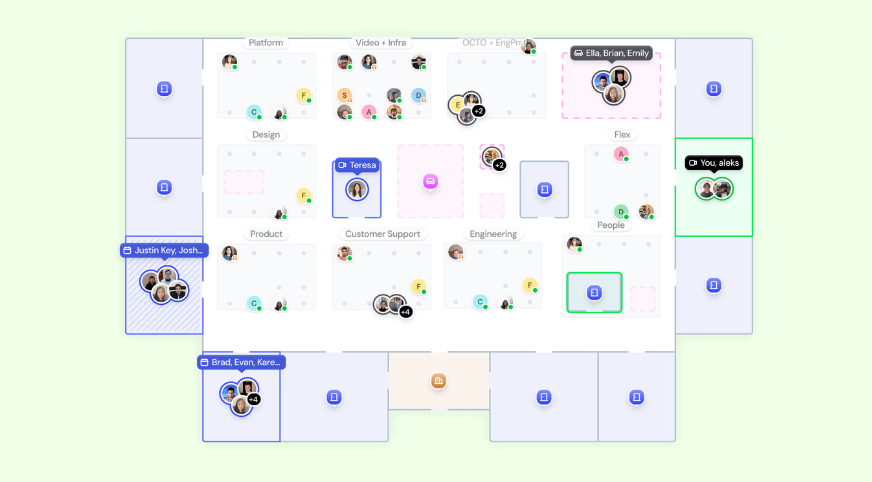

SpatialChat(通称スペチャ)は、キプロス発のバーチャルオフィスツールで、最大の特徴は「空間内を自由に移動できる」ことです。参加者は丸いアイコンとして表示され、マウスで自由に移動しながら、近づいた人と自然に会話できます。距離に応じて音声の大きさが変わるため、まさに実際のオフィスのような感覚でコミュニケーションが取れるでしょう。

画面共有やホワイトボード機能も充実しており、複数の場所で同時に異なる作業を進めることが可能です。また、YouTubeなどの外部コンテンツも埋め込めるため、バーチャルイベントやプレゼンテーションにも活用できます。シンプルな操作性と柔軟性の高さが、多くの企業から支持されている理由といえるでしょう。

Remoとは?テーブル着席型バーチャルオフィス

公式:Remo

Remoは、カフェやオフィスのようなレイアウトで、テーブルと椅子が配置されたバーチャル空間を提供するツールです。参加者は任意のテーブルに着席し、同じテーブルの人とビデオ通話で会話します。1つのテーブルには最大6名まで着席でき、少人数での密度の高い議論に適しています。

プレゼンテーションモード機能により、ホストが発表を始めると全参加者の画面が自動的にプレゼンに切り替わります。また、ネットワーキング機能では参加者のプロフィール交換も可能で、社内会議だけでなく顧客向けイベントや展示会などにも活用されています。構造化された環境で、より公式な場面に適したツールといえます。

2つのツールの基本機能比較表

両ツールの主要な機能と特徴を整理すると、利用シーンによって適性が大きく異なることがわかります。

| 項目 | SpatialChat | Remo |

|---|---|---|

| 操作方式 | 自由移動型 | テーブル着席型 |

| 最大参加人数 | 25名〜150名 (プランにより変動) |

50名〜850名 (プランにより変動) |

| 得意な用途 | 日常業務・雑談・創作活動 | 会議・イベント・プレゼン |

| 学習コスト | 低い | 中程度 |

| カスタマイズ性 | 高い | 中程度 |

SpatialChatは自由度が高く日常業務に適している一方、Remoは構造化された環境で公式な場面に強みを持っています。チームの働き方や重視する要素によって、最適な選択が変わってくるでしょう。

料金プランの詳細比較【2025年最新版】

バーチャルオフィスツール選択において、料金は重要な判断要素の一つです。とくにSpatialChatは2025年に大幅な料金体系の見直しを行い、用途別の細分化されたプランに変更されているため、最新情報の確認が欠かせません。

SpatialChatの料金プラン詳細

SpatialChatは現在、用途に応じて4つのカテゴリに分かれた料金体系を採用しています。2025年の改定により、無料プランの同時接続人数は12人まで拡大された一方で、1日2時間の時間制限が新たに設けられました。

最もビジネス利用に適している「Workplace」プランの概要は以下の通りです。

| プラン | Free | Business | Enterprise |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | 無料 | $5/ユーザー + $40基本料 |

$12/ユーザー + $99基本料 |

| 同時接続人数 | 12人 | 購入ユーザー数分 | 購入ユーザー数分 |

| 利用時間 | 1日2時間 | 無制限 | 無制限 |

| ルーム数 | 3ルーム | 5ルーム | 200ルーム |

| 録画機能 | なし | 7録画まで保存 | 30録画まで保存 |

無料プランは12人まで利用できるようになったものの、1日2時間の制限があるため、本格的なバーチャルオフィス運用には有料プランが必要です。10人チームでBusinessプランを利用する場合、月額$90($5×10人 + $40基本料)となります。

▶参照:SpatialChat公式

Remoの料金プラン詳細

Remoは2025年より日本市場向けに大幅な料金体系の見直しを行い、サブスクリプション型の継続利用プランに変更されました。従来の時間制限型から月額固定制に移行し、より予測しやすい料金体系となっています。

| プラン | 単発利用プラン | 継続利用プラン |

|---|---|---|

| 月額料金 | 24,000円〜 | 29,000円〜 |

| 契約期間 | 1ヶ月単位 | 3ヶ月/6ヶ月/年間 |

| 利用時間 | カスタマイズ可 | 無制限 |

| 参加者数 | プランによる | プランによる |

| 特徴 | 短期イベント向け | 継続的なオフィス利用向け |

新料金体系では時間制限が撤廃され、月額固定でRemoの全機能を利用できるようになりました。ただし、SpatialChatと比較すると初期コストは大幅に高く、最低でも月額24,000円からとなるため、本格的な企業利用が前提となる料金設定といえます。

▶参照:Remo公式

コスト面での選び方のポイント

SpatialChatは小規模チーム向けの段階的な料金設定を維持している一方、Remoは月額24,000円〜という企業向けの本格的な価格帯に移行しました。

10人程度のチームの場合、SpatialChatなら月額約15,000円($90×150円換算)で済むのに対し、Remoは最低でも24,000円からとなります。

ただし、Remoはサブスクリプション型のため、頻繁にイベントや会議を開催する企業にとっては、従来の時間課金制よりもコストパフォーマンスが向上した可能性があります。選択の際は、チームサイズだけでなく利用頻度と予算規模を総合的に検討することが重要でしょう。

使いやすさ・操作性の実用的な比較

ツールの機能や料金も重要ですが、実際の業務で継続利用するためには「使いやすさ」が決定的な要素となります。とくに、ITに詳しくないメンバーも含めたチーム全体での導入を考える場合、操作の直感性やトラブル対応の容易さは導入成功を左右する重要なポイントです。

初回セットアップの手軽さ

初回セットアップの手軽さなら、SpatialChatに軍配が上がります。招待URLをクリックするだけで参加でき、アカウント登録も任意です。名前を入力するだけで即座にルームに参加できるため、急な会議や外部ゲストの招待時に便利でしょう。また、ブラウザベースなのでソフトウェアインストールも不要です。

Remoも基本的にブラウザ経由でアクセス可能ですが、イベント参加にはアカウント登録が必要です。プロフィール設定やネットワーキング機能を活用する場合は、事前の情報入力に若干の時間がかかります。ただし、その分セキュリティ面では安心感があり、参加者管理も徹底されているといえます。

日常的な操作の直感性

日常的な操作の直感性は、SpatialChatのほうが操作性がシンプルです。SpatialChatの操作は非常にシンプルで、マウスをドラッグするだけでアイコンを移動できます。話したい相手に近づけば自然に会話が始まり、離れれば声が小さくなるため、実際のオフィスと同じ感覚で利用可能です。メニューも最小限に絞られており、ITスキルに関係なく直感的に操作できるでしょう。

Remoは構造化された環境のため、テーブル選択や着席などの概念を理解する必要があります。慣れればスムーズに操作できますが、初回利用時は若干の学習コストがかかるかもしれません。ただし、プレゼンテーションモードなどの高度な機能は非常に洗練されており、公式な場面では威力を発揮します。

トラブル発生時の対処しやすさ

トラブル発生時の対処しやすさも、SpatialChatのほうが対処しやすいでしょう。音声や映像のトラブルが発生した場合、SpatialChatでは画面右下の設定メニューから簡単にデバイス変更や再接続ができます。また、ルーム内での位置を変更することで音声品質が改善されることも多く、技術的な知識がなくても対処可能です。

Remoでは、テーブル単位でのトラブル対処となるため、問題が発生した場合は一度テーブルから退席し、再度着席する必要があります。参加者が多い場合、トラブル対処中に席が埋まってしまう可能性もあるため、運営側のサポートが重要になってくるでしょう。サポート体制は充実していますが、リアルタイムでの対処はSpatialChatの方が柔軟といえます。

規模・用途別おすすめ判断基準

バーチャルオフィスツールの選択は、規模や主な利用目的によって最適解が大きく変わります。同じ機能を持つツールでも、チームサイズや業務スタイルによって実用性が大きく異なるためです。ここでは、具体的な企業規模と利用シーンに基づいた判断基準を提示します。

小規模チームにおすすめは?

小規模チーム(10人以下)には、SpatialChatがおすすめです。12人までかつ、1日2時間以内なら無料プランでも十分に利用できます。10人チームであれば、月額$90程度です。クリエイティブな業務やブレインストーミングが多いチームにとくに向いています。

会議頻度が多い場合は、サブスクリプション型のRemoのほうが使い勝手が良いです。

中規模チームにおすすめは?

中規模チーム(11-50人)の場合、予算面では、SpatialChatが月額15,000〜40,000円程度で利用可能なのに対し、Remoは最低24,000円からとなり、コスト重視ならSpatialChatが有利です。

ただし、Remoの新サブスクリプション型は時間制限がないため、頻繁に大規模な会議やイベントを開催する企業にとってはコストパフォーマンスが向上しています。とくに、顧客向けイベントや全社会議が多い企業なら、Remoの構造化された環境と無制限利用の組み合わせは魅力的でしょう。

一方、日常的なコミュニケーション中心の企業には、依然としてSpatialChatの自由度の高さとコストの安さが適しています。

大規模チーム・イベント利用におすすめは?

大規模チームや外部顧客を含むイベント開催において、Remoの新サブスクリプション型は大きなメリットをもたらします。従来の時間課金制では長時間イベントのコストが膨大になる問題がありましたが、月額固定制により予算計画が立てやすくなりました。とくに、月に複数回の大規模イベントを開催する企業にとっては、大幅なコスト削減につながる可能性があります。

SpatialChatのEnterpriseプランも大人数対応していますが、50人を超える規模では音声の混乱や操作の複雑化が課題となる場合があります。大規模利用では、構造化されたRemoの環境の方が運営しやすく、参加者管理やセキュリティ面でも安心感があるでしょう。

ただし、月額24,000円以上という価格帯は企業の正式な予算確保が前提となるため、導入検討時には経営層の承認と明確なROI設計が必要になります。

失敗しないバーチャルオフィスの選び方

バーチャルオフィスツールの導入は、ツール選択だけでなく運用面での工夫も成功の鍵となります。多くの企業が「導入したものの定着しなかった」という課題を抱えているため、事前準備と導入後の取り組みが極めて重要です。実際の運用で生じる課題を予測し、対策を講じることで導入効果を最大化できるでしょう。

SpatialChatとRemoのどちらを選ぶべきか

SpatialChatとRemoのどちらを選ぶべきか迷った時は、以下のチェックシートで自社の状況を確認してみてください。該当する項目が多い方が、あなたの企業により適したツールと言えます。

SpatialChatがおすすめの企業

- ・チームメンバーが20人以下

- ・月額予算が3万円以下

- ・カジュアルなコミュニケーションを重視

- ・クリエイティブ業務やブレインストーミングが多い

- ・ITスキルや知識を持たないメンバーが多い

- ・設定や管理にかける時間を最小限にしたい

- ・無料プランから始めたい

Remoがおすすめの企業

- ・月額3万円以上の予算を確保できる

- ・定期的に大規模な会議やイベントを開催する

- ・長時間のイベントを頻繁に開催する

- ・顧客向けセミナーや展示会をする予定がある

- ・参加者管理やセキュリティを重視したい

- ・構造化された会議進行やプレゼンテーション機能が必要

- ・企業ブランディングを意識した空間が欲しい

このチェックシートで判断に迷う場合は、まずSpatialChatの無料プランで12人・1日2時間の制限内でテスト利用してみてください。機能に不足を感じたらRemoの検討に移ることをおすすめします。

導入前に確認すべきチェックポイント

導入前の準備として、まずチーム内でのバーチャルオフィス利用に対する合意形成を行うことが重要です。特に、常時カメラやマイクをオンにすることへの抵抗感や、プライバシーに関する懸念について事前に話し合っておく必要があります。また、既存のコミュニケーションツール(Slack、Teams等)との役割分担も明確にしておくべきでしょう。

- チーム内でのバーチャルオフィス利用に対する合意形成

- プライバシーやカメラ利用に関する理解

- 既存ツールとの役割分担の明確化

- 全メンバーの技術環境(ネット環境・デバイス)の確認

- 利用頻度や時間帯などの運用ルールの策定

技術面では、全メンバーのインターネット環境と使用デバイスの確認が欠かせません。特に、音声品質に影響するネットワーク帯域や、カメラ・マイクの性能差は利用体験を大きく左右します。可能であれば、事前にテスト環境で全メンバーが問題なく利用できることを確認することをおすすめします。

無料トライアルを効果的に活用する方法

無料トライアル期間は、単なる機能確認ではなく実際の業務フローでの検証を行うことが重要です。SpatialChatの場合は無料プランが継続利用可能ですが、Remoの7日間トライアルでは期間内に集中的なテストが必要になります。理想的には、通常の会議だけでなく、雑談や相談といった非公式なコミュニケーションも含めて検証しましょう。

また、異なる役職や年齢層のメンバーに実際に使ってもらい、操作性や心理的な負担について率直なフィードバックを収集することも大切です。管理者だけでなく、実際の利用者全員が快適に使えるかどうかが長期的な定着の鍵となります。

導入後の定着率を高めるコツ

導入後の定着において最も重要なのは、段階的な利用拡大です。いきなり全ての業務をバーチャルオフィスに移行するのではなく、まず特定の時間帯や特定のプロジェクトから始めることをおすすめします。例えば、毎日の朝会や週1回のプロジェクト会議から導入し、徐々に利用シーンを拡大していく方法が効果的でしょう。

バーチャルオフィス利用を習慣化するためには、明確なルールと継続的な改善が欠かせません。「コアタイム」の設定や「集中作業時間」での利用制限など、メンバーが快適に利用できるガイドラインを策定し、運用しながら調整を重ねることが重要です。

さらに、定期的な振り返り会議で利用状況や課題を共有し、ツールの活用方法を継続的にブラッシュアップしていくことで、真の意味でのバーチャルオフィス文化を醸成できるでしょう。

SpatialChat・Remo以外の有力な選択肢

SpatialChatとRemoは確かに優秀なツールですが、すべての企業に最適とは限りません。他にも特徴的な機能や価格優位性を持つバーチャルオフィスツールが存在するため、選択肢を広げて検討することで、より自社に適したツールを見つけられる可能性があります。

Gather:ゲーム感覚で楽しめるバーチャルオフィス

公式:Gather

Gatherは2Dゲームのような見た目が特徴的なバーチャルオフィスツールです。アバターを操作して移動し、近くにいる人と自動的に会話できる仕組みはSpatialChatと似ていますが、より視覚的に楽しく、ゲーム世代には馴染みやすいインターフェースとなっています。

無料プランでは25人まで利用でき(2024年時点)、SpatialChatの無料プランと比較して大幅に多い人数をカバーできます。また、マップのカスタマイズ性が高く、自社オフィスを模した空間を作成することも可能です。ただし、ビジネス向けの高度な機能はSpatialChatやRemoに比べて限定的な面もあるため、用途を見極めての導入が重要でしょう。

oVice:日本企業製の安心バーチャルオフィス

公式:oVice

oViceは日本の株式会社oViceが開発するバーチャルオフィスツールで、日本語サポートの充実と日本企業のワークスタイルに最適化された設計が特長です。SpatialChatと同様の自由移動型でありながら、日本のビジネス文化に合わせた細かな配慮が随所に見られます。

料金面では月額5,500円から利用でき(50人プラン)、海外ツールと比較して為替リスクがなく予算計画を立てやすいメリットがあります。また、セキュリティ面でもISO27001認証取得済みで、日本企業の厳格な情報管理要件にも対応可能です。国内でのサポート体制を重視する企業には有力な選択肢となるでしょう。

まとめ|SpatialChatとRemoの選択基準と最適解

SpatialChatとRemoは、どちらも優秀なバーチャルオフィスツールですが、利用目的と企業規模によって最適な選択が大きく異なります。

SpatialChatは自由度が高く日常的なコミュニケーションに適しており、とくに小規模〜中規模チームの常時利用に優れています。会議頻度が1日2時間以内であれば、無料プランでも十分に使えるでしょう。また、自由移動型バーチャルオフィスなので、クリエイティブな業務やブレインストーミングが多いチーム向けです。

Remoは、構造化された環境で公式なイベントや大規模な会議に強みを持つツールです。新料金形態がサブスクリプション型になったので、オンライン会議・イベント頻度が高い企業におすすめです。操作性はやや慣れが必要ですが、IT知識が多少でもある人であればSpatialChatより使い勝手が良いと感じるかもしれません。

導入を成功させるためには、事前のチーム合意形成と技術環境の確認、そして段階的な利用拡大が重要です。無料トライアルを活用して実際の業務フローで検証し、メンバー全員のフィードバックを收集することで、自社に最適なツールを見極められるはずです。

バーチャルオフィスツールは単なる技術導入ではなく、新しい働き方への文化的な変革でもあるため、継続的な改善と柔軟な運用調整が成功の鍵となります。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT