JPG(JPEG)とPNGの違いとは?特徴や使い分けについてを解説

静止画を保存する際に「JPG」「PNG」を選ぶ際、どちらがいいか悩む人もいるはずです。どちらも保存したデータは同じ画像に見えますが、実は明確な違いが存在します。上手く使い分けられれば、Webサイトを運営する際に役立つことも。

本記事ではJPGとPNGの違いを、圧縮方法・画質・容量・用途などに分けてわかりやすく解説しています。それぞれの拡張子の特徴や、どんなときに使うのかも紹介しているのでぜひ参考にしてください。

目次

JPG(JPEG)とは?PNGとは?

JPGもPNGも、画像データを保存する際のファイル形式です。画像データの2大拡張子と言っても過言ではないほど有名です。それぞれの基本情報について簡単にまとめてみました。

JPG(JPEG)とは

JPG/JPEG(ジェイペグ)とは、拡張子が「.jpg」「.jpeg」となる静止画のファイル形式で、1992年9月にリリースされました。

「Joint Photographic Experts Group」が、当時のコンピューターではメモリが足りないということで「非可逆圧縮」という方法で開発されたことが誕生のきっかけです。名前の由来は、組織名の頭文字をとっています。

PNGとは

PNG(ピング)とは、拡張子が「.png」となる静止画のファイル形式です。1996年10月にGIFの後継として誕生したため、圧縮方法は「可逆圧縮」です。

正式名称を「Portable Network Graphics(ポータブル・ネットワーク・グラフィックス)」と言い、頭文字をとってPNGという名前で規格登録されました。

JPGとPNGの違いを徹底比較

JPGとPNGの基本情報がわかったところで、どういった違いがあるのかを一覧にまとめて比較してみました。

| JPG | PNG | |

|---|---|---|

| 圧縮 | 非可逆圧縮 | 可逆圧縮 |

| 色数 | 1,677万色 | 256色/1,677万色 |

| カラーモード | CMYK | RGB |

| 容量 | 軽い | 重い |

| 透過 | 不可 | 可 |

| 主な用途 |

・写真 ・色調変化が多い画像 ・フルカラー印刷 |

・イラスト ・ロゴやバナー ・背景透過の画像 |

どちらも静止画の画像データファイル形式ではありますが、仕様や用途に明確な違いがあります。個人利用であれば特別気にすることはないですが、ビジネス利用であれば知っておいて損はないです。以下で項目ごとの違いを簡単に解説していきます。

圧縮

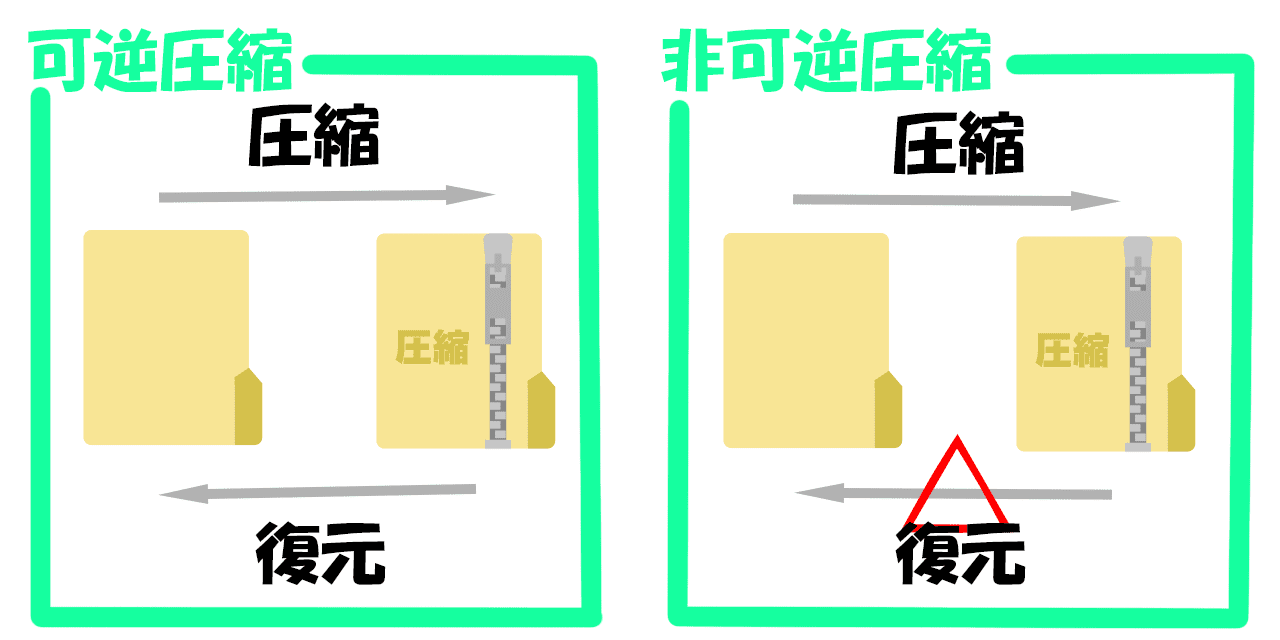

可逆圧縮は情報量はそのままで容量だけ減らす圧縮方法なので、完全な復元ができます。非可逆圧縮は、余分な情報量を削り容量を小さくします。そのため、復元しようとしても劣化したままです。

JPGは容量をできる限り小さくするために開発されたファイル形式のため、「非可逆圧縮」を採用しており復元できません。一方でPNGは、GIFの後継を意識しているため同じ圧縮方法「可逆圧縮」となります。

色数の違い

|

|

JPGは1,677万色を再現できます。PNGは256色と1,677万色を選択できるため、使い分けが可能です。上記の画像はPhotoshopを使って同じデータを、別々の拡張子で保存したものです。パソコンやスマホのモニターで見る分には、ほぼ変わりはありません。色味に関しては印刷するときだけ気にすれば良いでしょう。

カラーモード

カラーモードとは、色の表現方法のことです。JPGは「CMYK(色の三原色+黒)」で色を再現するので、実物に近い色となります。PNGは「RGB(光の三原色)」なので1色少ないです。モニターで見る分には変化はありませんが、印刷をする時は実物と違う色味になるケースが多いのでお勧めしません。

容量

JPGは昔のメモリが少ないコンピューター用に開発されたので、画像容量が少ないです。一方でPNGは、多少容量を減らすもののJPGよりは軽くなりません。つまり、画像を軽くしたいならJPG、高画質を優先するならPNGと覚えておきましょう。

ただし、フルカラーで保存をする場合は、JPGのほうが容量が軽くなります。PNGだとカラーモードが違うため、色の再現で容量が重くなりやすいです。

透過

JPGは不要な情報量を削るためか、リリース当時から透過できません。透過画像を保存するならPNGを選びましょう。

主な用途

ここまでの違いでJPG、PNGの主な用途が想像つくかと思います。

JPGは「写真」「印刷」がメインの時に使うと良いです。PNGは「背景透過」「文字を含む画像・イラスト」におすすめです。Webサイトを作る際は「容量」か「画質」どちらを優先するかで拡張子を変更するのも良いでしょう。

【用途別】JPGとPNGの使い分け

制作現場では「この画像はどちらの形式で保存すべきか」という判断が頻繁に求められます。間違った選択をすると、サイトの表示速度が遅くなったり、画像が粗く見えたりする原因となるでしょう。

- 写真・人物画像:JPG

- ロゴ・イラスト・図表:PNG

- 背景透過が必要:PNG

- 印刷物用画像:どちらでも良いがJPG推薦

ここでは実際の制作シーンでよく遭遇する4つのケースについて、最適な形式選択の方法を解説します。迷った際はこの基準に従って判断してください。

写真・人物画像:JPG

写真や人物画像には、迷わずJPGを選択しましょう。写真は色数が多く、グラデーションや微細な色の変化が含まれているため、JPGの得意分野です。

JPGの非可逆圧縮は、人間の目では判別しにくい色の違いを効率的に削除します。そのため、写真の美しさを保ちながらファイルサイズを大幅に軽減可能。Webサイトの表示速度向上にも直結するため、制作者にとって重要な選択となります。

コーポレートサイトの代表者写真、ECサイトの商品写真、ブログ記事のアイキャッチ画像など、ほぼ全ての写真でJPGが最適解です。

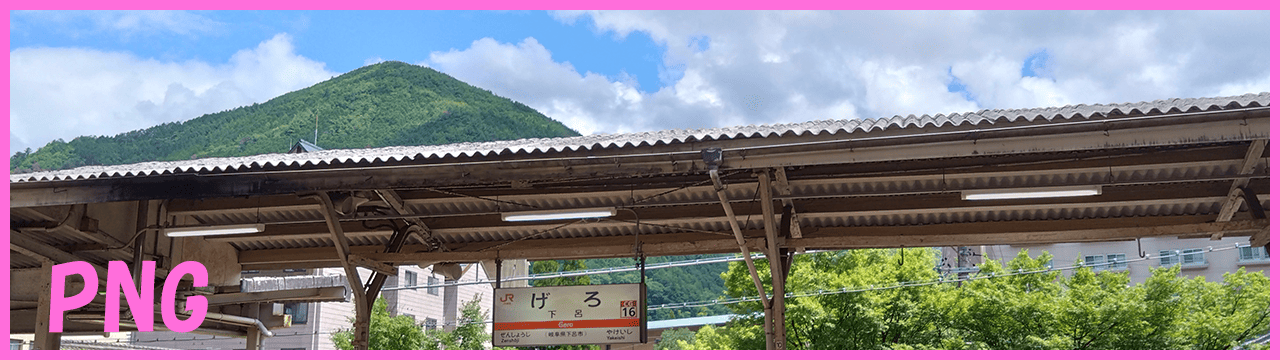

ロゴ・イラスト・図表:PNG

企業ロゴ、アイコン、イラスト、図表などの画像には、PNGが適しています。これらの画像は色数が少なく、輪郭がはっきりしているという共通点があるためです。

PNGの可逆圧縮により、シャープな輪郭と鮮やかな色彩を劣化させることなく保存できます。とくにテキストが含まれる画像では、文字がぼやけることなく美しく表示されるでしょう。

制作過程で何度も修正が入る可能性が高いロゴやイラストでは、保存のたびに劣化するJPGよりも、品質を維持できるPNGの方が安心できます。

背景透過が必要:PNG

背景を透明にしたい画像では、PNG一択です。JPGには透過機能が搭載されていないため、背景透過ではPNGを使わざるを得ません。

透過PNGは、Webデザインにおいて非常に重要な役割を果たします。ロゴを異なる背景色のページで使い回す場合や、画像を重ね合わせてレイアウトする場合に必須の機能です。

ただし、透過処理を行うとファイルサイズが大きくなる傾向があります。必要以上に大きな透過画像を使用すると、サイトの表示速度に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

印刷物用画像:どちらでも良いがJPG推薦

印刷物に使用する画像については、JPG・PNG どちらでも基本的に問題ありません。印刷においては解像度(dpi)の方がファイル形式よりも重要だからです。

ただし、JPGの方がおすすめです。理由は、JPGが採用するCMYKカラーモード(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)が印刷に適しているからです。PNGのRGBカラーモード(赤・緑・青)では、画面で見た色と印刷結果に差が生じる場合があります。

とはいえ、現在のプリンターは高性能になっており、PNGでも十分美しい印刷結果を得られることがほとんどです。透過が必要な印刷物であれば、迷わずPNGを選択しましょう。

実務で迷いがちなケース別判断基準

制作現場では、基本的な使い分けでは判断しきれない微妙なケースに遭遇することがあります。クライアントの要求や技術的な制約により、最適解が変わる場合もあるはずです。

ここでは、実際の制作現場でよく直面する3つの迷いがちなシチュエーションについて、具体的な判断基準を提示します。これらの基準を覚えておけば、迷うことなく適切な選択ができるでしょう。

Webサイト掲載時の判断ポイント

Webサイトに画像を掲載する際は、「表示速度」と「画質」のバランスを考慮した判断が重要です。一般的にはJPGの方が軽いため、Webには適していると言われています。

しかし、画像の内容によってはPNGの方が軽くなるケースもあります。色数が少ないスクリーンショットや図解画像などでは、PNGの方が高画質でありながらファイルサイズも小さくなる場合があるでしょう。

迷った時は、両方の形式で保存してファイルサイズを比較してみてください。軽い方を選択すれば、サイトのパフォーマンス向上につながります。ただし、透過が必要な場合は問答無用でPNGです。

SNS投稿時はどちらを選ぶべきか

SNSに投稿する画像の形式選択では、各プラットフォームの特性を理解することが大切です。Twitter(現X)、Instagram、Facebookなどの主要SNSは、JPG・PNG両方に対応しています。

写真投稿が中心のInstagramでは、美しい画質を保てるJPGがおすすめです。一方、企業アカウントでロゴ入りの画像を投稿する場合は、ロゴ部分の画質を重視してPNGを選択すると良いでしょう。

注意点として、多くのSNSでは投稿時に自動的に画像が圧縮・リサイズされます。そのため、極端に高画質な画像を投稿しても意味がない場合があります。各プラットフォームの推奨サイズに合わせて最適化することが重要です。

クライアント納品時の形式選択

クライアントへの納品時は、先方の使用目的を確認してから形式を決定しましょう。Web制作案件であれば軽さを重視してJPG、印刷物制作であれば画質を重視してPNGといった判断になります。

重要なのは、将来的な用途の拡張性を考慮することです。最初はWebのみの使用予定でも、後から印刷物でも使いたいという要望が出る可能性があります。そうした場合に備えて、高画質なPNGで納品しておく方が安全でしょう。

また、ロゴなどの重要な素材については、両方の形式で納品することをおすすめします。クライアント側で用途に応じて使い分けできるため、満足度の向上につながるはずです。

JPGとPNGに関するよくある質問

JPGとPNGに関するよくある質問をネット上で集めてみました。

- Q1.PNGで保存すると画質は劣化する?

- Q2.JPGで劣化をさせたくないときは?

- Q3.Webサイトの写真でPNGを使っても良い?

- Q4.JPG⇔PNGへの変換はできる?

- Q5.X(旧Twitter)の画像拡張子はどっち?

それぞれについて簡単に回答していきます。

Q1.PNGで保存すると画質は劣化する?

静止画像をPNGで保存しても劣化しづらいです。元画像のデータ量をそのまま保持するためです。ただし、画像サイズを小さくしたものを拡大保存するなどの場合は劣化します。

Q2.JPGで劣化をさせたくないときは?

JPGで劣化をさせたくないときは、「圧縮率を下げて保存」「元データと別の名前で保存」などで、できるだけ元データの情報量を残すことが大切です。なお、JPGは1度保存すると容量が削られるので、上書きを繰り返すたびに劣化します。注意してください。

Q3.Webサイトの写真でPNGを使っても良い?

Webサイトの写真でPNGを使っても良いです。画像の容量は大きいですが、高画質のままなので見栄えは良くなります。また、ロゴやバナーなど作成した画像データはPNGのほうがおすすめです。

Q4.JPG⇔PNGへの変換はできる?

JPGからPNG、PNGからJPGへの拡張子の変換は可能です。「Photoshop」「GIMP」「Canva」などの画像編集ツールを使って書き出し保存するか、ネット上にある拡張子変換サイトを使いましょう。

Q5.X(旧Twitter)の画像拡張子はどっち?

「Xヘルプセンター」公式も明示していますが、X(旧Twitter)はJPGもPNGも対応しています。透過した画像の投稿も可能です。ただし、DMで画像を送る場合は自動でリサイズがかかるので、JPGもPNGも劣化しやすいです。

JPGとPNG以外の主な拡張子

画像データのファイル形式は、JPGとPNG以外にもたくさん存在します。今回は、そのほかの主な拡張子を5つ紹介します。

GIF

GIF(ジフ/ギフ)は、PNGのもとになった拡張子です。短いアニメーションの保存に良く使われますが、256色以下の画像であれば保存可能です。可逆圧縮方式で、圧縮画像ファイルのフォーマットとしては歴史が長く、1987年6月に誕生しました。

WebP

WebP(ウェッピー)は、2010年にGoogleが開発した新しい画像ファイル形式です。JPGやPNGよりも劣化を抑えつつ、容量を軽くしてくれます。特徴的なのが、「可逆圧縮」「非可逆圧縮」の両方に対応している仕様です。

TIFF

TIFF(ティフ)は、フルカラー対応で高画質かつ繊細な画像を扱うのに適しているため、写真・印刷業界で主に使用される拡張子です。複数の画像情報をひとつのファイルにまとめて保存できますが、容量はかなり大きくなるデメリットも存在します。

BMP

BMP(ビットマップ/バンプ)は、主にWindows上で利用されるファイル形式です。非圧縮なので画質の劣化を心配する必要はないものの、ファイルサイズがかなり大きくなるためWeb使用には向いていません。WEBデザインや印刷業界で用いられるケースが多いです。

PSD

PSD(ピーエスディー)は、Adobeの画像編集ツール「Photoshop」で利用されるファイル形式です。スマートオブジェクトやレイヤーといった編集情報も一緒に保存できるので、Webデザイン・ゲーム業界でよく利用されます。ただし、ファイルを開けるアプリケーションが限られるため汎用性は高くありません。

JPGとPNGを適切に使い分けて最適化しよう

JPGとPNGの違いについて解説してきましたが、如何でしたでしょうか。画像を見る分にはどちらも同じように見えますが、実は全く異なります。JPGは「容量が軽い」「CMYKでフルカラー対応」「印刷物向き」です。PNGは「高画質」「透過可能」「文字を含む画像向き」という特徴があります。

先述した通りですが、ブログ記事などに画像を差し込む場合は容量を軽くしたJPG画像がおすすめです。PNG画像は、ロゴ・バナー・ファーストビューなど、画質を保ちたい場面で利用しましょう。

Webサイト含め画像類を使う時に上手く使い分けられれば、きっと最適化できるはずです。ぜひ本記事を参考に少しでも覚えていただけると幸いです。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT