ファネルとは? マーケティングやセールスでの分析活用方法を解説!

「ファネル」は、デジタル時代のセールス・マーケティングにもはや欠かせないものといっても過言ではありません。自社の商品やサービスを売り込むためには、的確なタイミングで見込み客のニーズに合うコンテンツを提供することが必要です。

裏を返せば、情報の出し方を誤ると、自社への関心を失わせたり、他社への関心を高めたりといったリスクが発生します。そこでファネル分析が役に立ってきます。購入プロセスが明確になるので、課題の洗い出しがしやすくなるんです。

本記事では、ファネルとはなにか、どんな意味なのかの基礎知識や、ファネルの種類、マーケティング・セールスでの活用方法などを幅広く取り上げています。相性の良いツールの解説もあるので、ぜひビジネスで取り入れてみてください。

目次

ファネルとは?どんな意味?

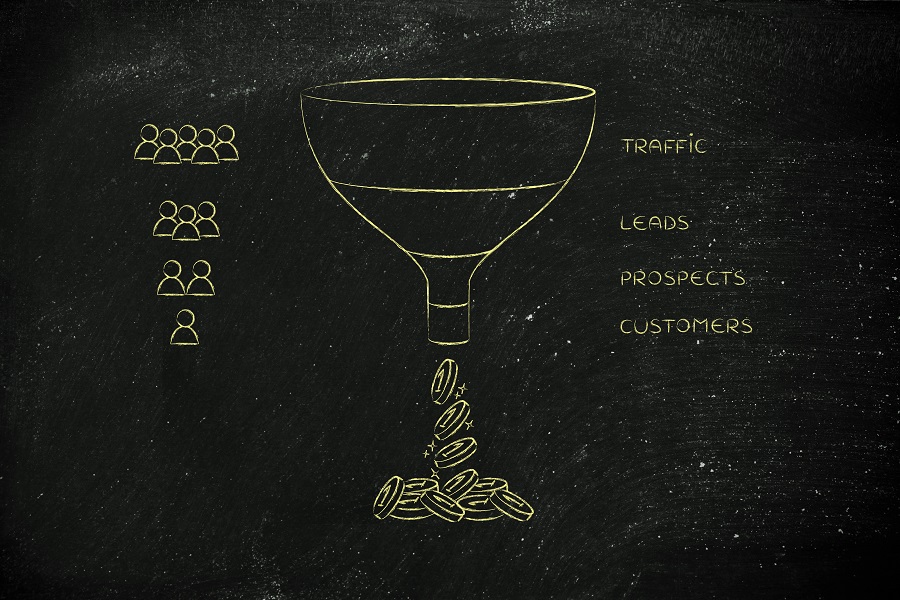

ファネル(Funnel)とは、日本語で「漏斗(ろうと)」を意味する言葉です。漏斗は、三角錐の頂点に細い管が付いている道具で、口の広いほうを上にして、液体や粉状のものを瓶などに移し替えるときに使用するものです。

これをビジネスに置き換えると、商品の認知→興味→検討→購入の順で見込み客をふるいにかけるフェーズを図式化したものが「ファネル」となります。

商品やサービスに関するコンテンツと接触したユーザーは、購入を検討する段階に進めば進むほど離脱していきます。実際に購入を決める段階になると一気に減ってしまうのが一般的です。この状態を図式で描くと、上層部から下層部にかけて上述のとおり逆三角形になります。これが漏斗そっくりということで、ファネルと呼ばれるようになりました。

ファネル分析の重要性

ファネル分析は、顧客に商品やサービスをより多く購入してもらうために、どのフェーズに課題があるのかを明確するのに重要です。実際の売上などのデータをファネルに置き換えることで可視化でき、どこで顧客が減っているのかがわかります。

「認知度アップを重視した施策を打つべきか」「カートに進む直前で離脱している人を引き寄せるためのテコ入れが必要か」など選択肢がクリアになり、自ずと方向性が固まるはずです。

ファネル分析するメリット

ファネル分析は「課題の洗い出し」において重要な役割を果たしますが、そのほかに「リソースの最適化」「精度の高い効果測定の実現」「収益アップに繋がりやすい」といったメリットもあります。

どのフェーズにおいての課題が明確になるので、リソースを割く場所が明確になります。顧客に対して、よりアプローチが期待できるのです。そして、フェーズごとの数字が明確になるので、精度の高いPDCAサイクルが実現可能です。このことから、顧客の囲い込みに成功し、売り上げアップに繋がる可能性が高くなります。まさにメリットだらけです。

マーケティングファネルの種類

漏斗をイメージしてもわかるように、ファネルの構図はシンプルなため初心者でも理解しやすいものだと考えます。そのうえで、活用方法に工夫の余地があるのもポイントです。ファネルには主に3種類あり、上手く使い分けることで分析の幅が広がります。

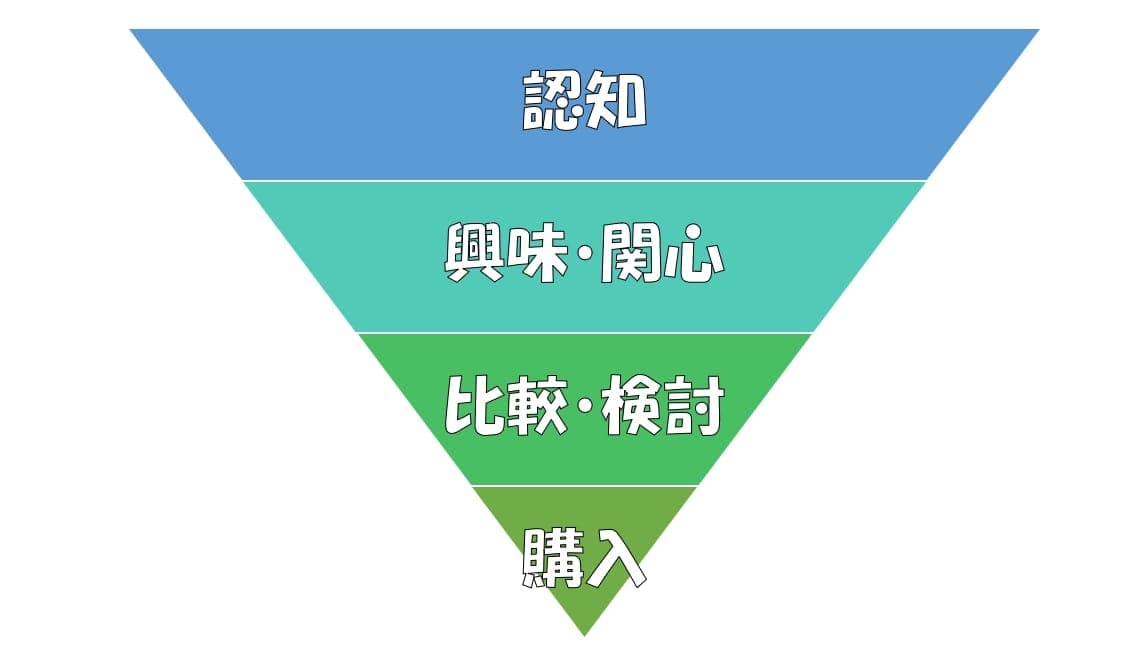

パーチェスファネル

ファネルのなかでもよく用いられるのが「パーチェスファネル」です。パーチェスファネルは、購入意欲の変化を図式化したもので、パーチェス(purchase)は「購入や購買」の意味を持ちます。

特徴は、多くを占める上の層から、下るにかけてどんどん減っていく人数の落差です。パーチェスファネルは、まさしく典型的な逆三角形を作ります。

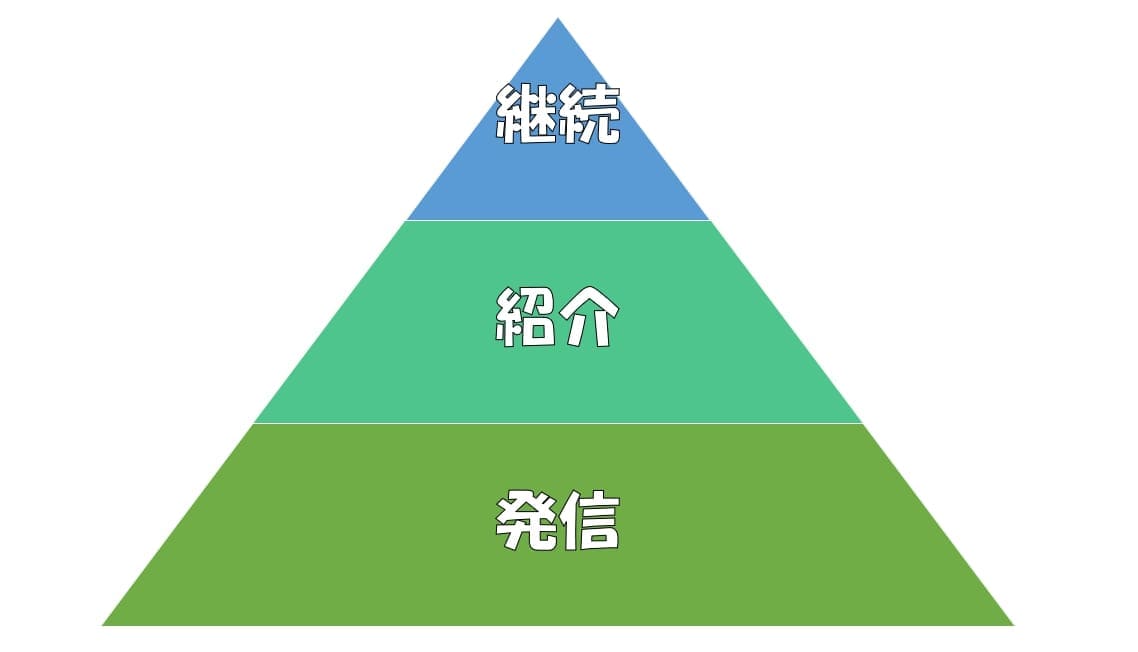

インフルエンスファネル

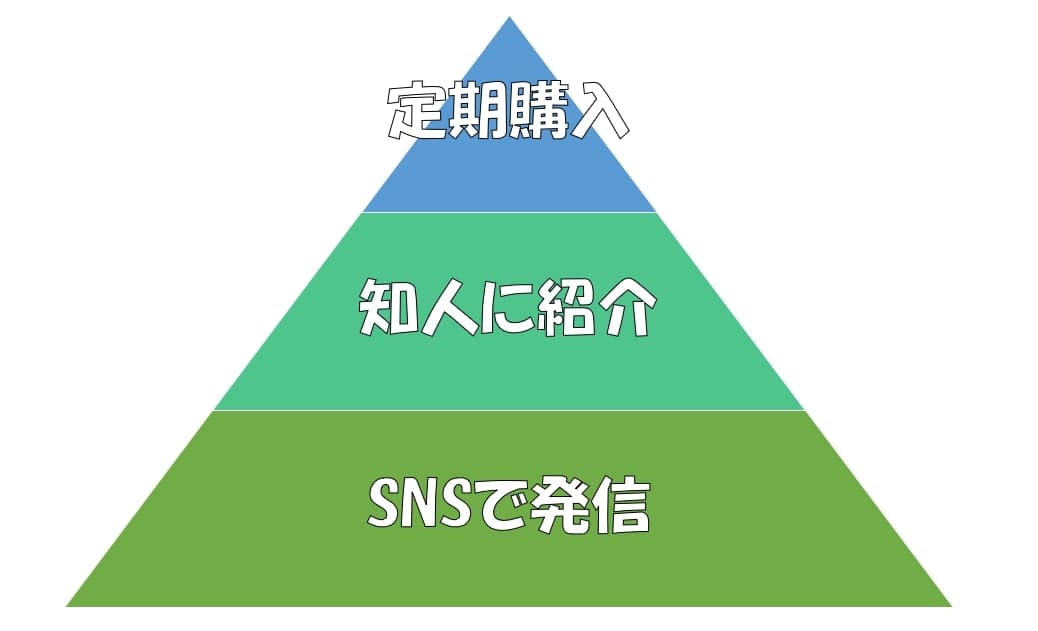

「インフルエンスファネル」とは、商品購入後の顧客行動を図式化したものです。パーチェスファネルから連なる三角形の部分が当たります。設定されるゴールはリピート購入に留まらず、顧客が自発的に商品やサービスを情報発信するところまでです。

商品やサービスを購入した後の行動と売上金額の相関を分析するうえでも有効です。インターネットが普及する昨今、SNSなどで広がるコミュニティをうまく巻き込んでいければ、その商品やサービスは飛躍的に成長するはずです。

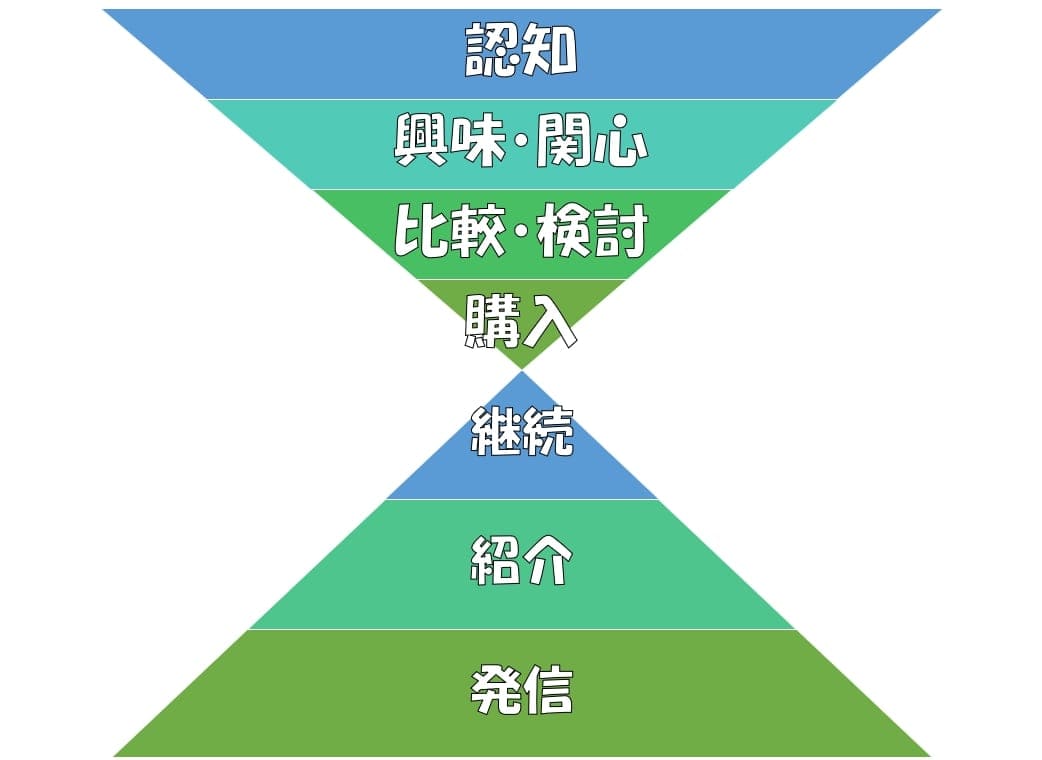

ダブルファネル

パーチェスファネルとインフルエンスファネルが組み合わさった全体の図式を「ダブルファネル」といいます。上部にパーチェスファネル、下部にインフルエンスファネルを配した砂時計のような形状です。

改善が必要なフェーズで随時適切な施策を打つためにも、ダブルファネルを利用すれば一連の流れが俯瞰できます。

ファネルを構成するフェーズ

ファネルを理解するうえでは当然、割り当てられる各フェーズの概要も知っておくことが大切です。種類を解説する際の図形に記載している、各フェーズについて簡単に解説していきます。

パーチェスファネルのフェーズ

パーチェスファネルのフェーズは、上から「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」の4つです。

認知

「認知」フェーズには、商品やサービスの存在を知った人たちが該当します。広告や検索結果(SEO)、SNSや知人からの紹介など、きっかけはさまざまです。接点を増やすために、どのコンテンツをどういう施策で届けるか。この時点で、いろいろと分析・検証できます。

興味・関心

文字どおり興味や関心を持った人が該当する「興味・関心」フェーズには、認知レベルから貴重な一歩を踏み出してきた層が集まっています。一歩踏み込んで、商品を手に取ってもらえるような訴求が必要となります。

比較・検討

興味・関心から一歩進んで商品を手に取ってくれた人は「比較・検討」のフェーズに入ります。類似の商品と比べて買うかどうか迷っている顧客です。メリットを打ち出し購入してもらえるような訴求を考えれば成功しますが、その反面に他社の商品に負けてしまうリスクもあります。ここが一番の正念場です。

購入

「購入」のフェーズに移るのは、最終的に購入や取引を行う人たちです。比較・検討からの離脱をいかに防ぎ、ここへこぎ着けるかは、前述した他社に負けない製品づくりもさることながら、“購入”しやすい導線づくりもまた非常に大事な肝となります。

マーケティングでよく聞く、CTAやCVポイントをユーザー目線で改善するなどの工夫をしましょう。

インフルエンスファネルのフェーズ

インフルエンスファネルのフェーズは、上から「継続」「紹介」「発信」の3つです。

継続

インフルエンスファネルに突入した最初のフェーズは「継続(リピート)」です。1度購入した商品・サービスを気に入った顧客が、再び購入してくれるように施策を打つ必要があります。個々の要はブランディングでもあります。あの商品なら、ここで買うと思ってもらえるようにしましょう。

紹介

次のフェーズは「紹介」。いわゆるファン化です。商品・サービスを気に入ってくれた顧客が、友人や親族などにおすすめしてくれます。次のフェーズである「発信」に移りやすいフェーズでもあるので、背中を押す意味で引き続き顧客の育成に力を入れましょう。

発信

自身の継続購入に加え、周りの人にもすすめるようになるのがこの「発信」フェーズです。上手くいけば、発信により興味を持った顧客がリピーターになってくれる可能性があります。つまるところ、その好サイクルを生み出すことがセールス・マーケティングの本懐です。

ファネル分析の活用方法

ファネル分析は、顧客を相手にしたビジネスで大活躍します。その中でも、主に活用される例を3つ紹介します。

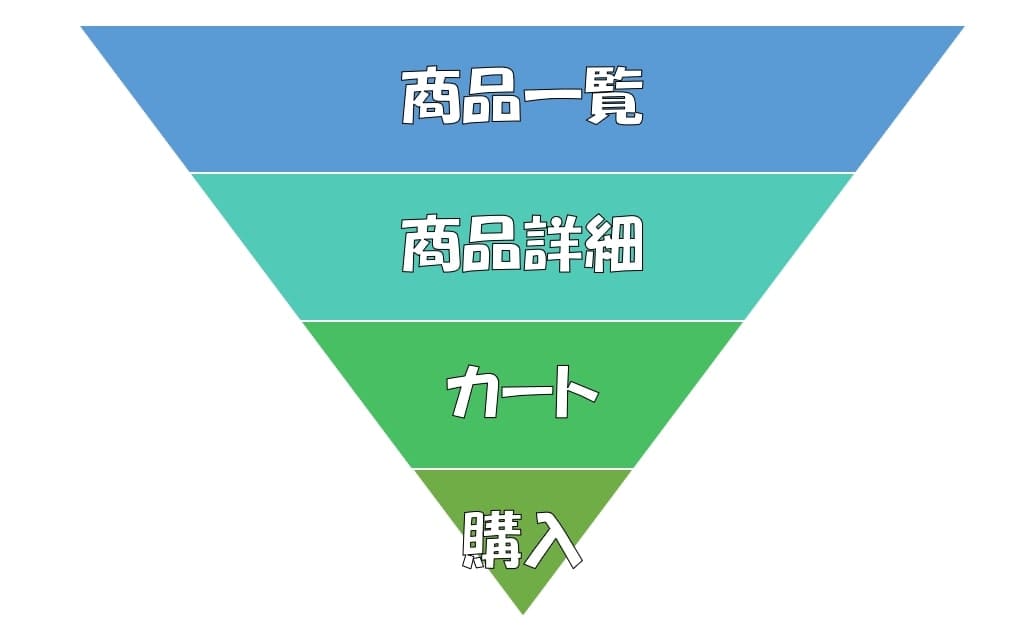

ECサイト

ECサイトの数字分析でファネルが活躍します。「一覧を見る→詳細ページに飛ぶ→カート・お気に入りに入れる→購入」の順で、見込み顧客が減っていくからです。アクセス解析した結果をファネルに当てはめると、どのフェーズで顧客が減っているのかが一目で分かるようになります。

たとえば、詳細ページでの離脱が多いなら、商品の魅力が伝わりにくい・詳細ページが見ずらいなどで離脱している可能性が高いという分析ができます。

マーケティング

Webマーケティングは、インフルエンスファネルでの活用がメインです。社名・商品名のブランディング、広告やSNSを使った周知を行い、リピーターを増やすケースが多いからです。

とくにX(Twitter)やFacebook、YouTubeを活用してマーケティングを行っている場合は「発信」のフェーズが強い傾向にあります。もちろん、ダブルファネルも可能です。上手く使いこなしてください。

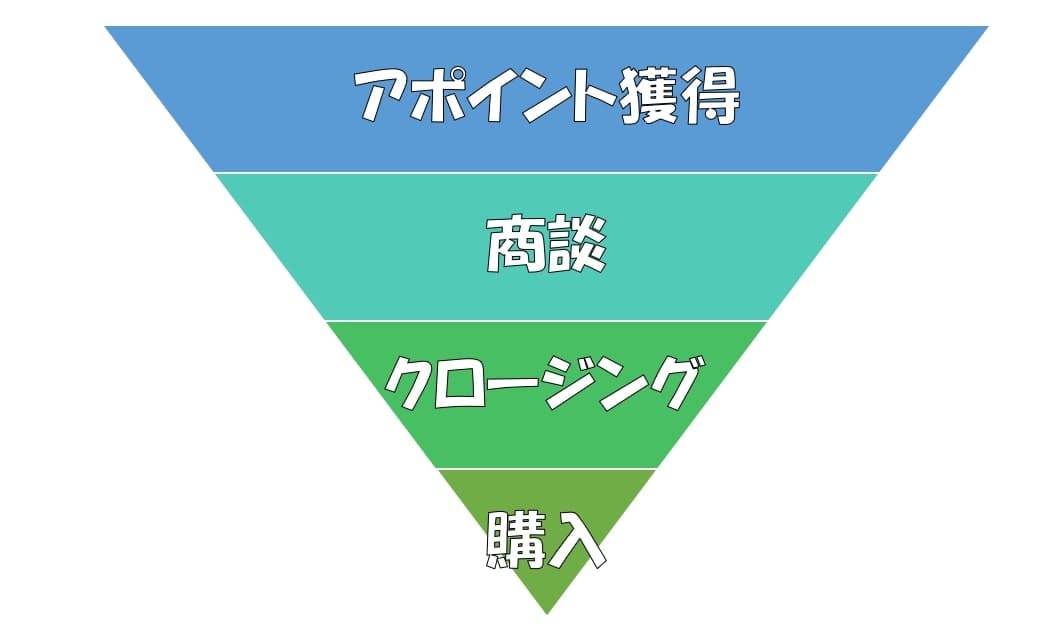

セールス

実はセールス(営業活動)にもファネル分析が活きてきます。「アポイント獲得→商談→クロージング→受注」といったフェーズに置き換えられるからです。これにより、どのフェーズが課題なのかが浮き彫りになり、次への対策がしやすくなります。

ファネル分析と相性の良いツール

ファネル分析はツールを使うとさらに効力を発揮します。相性の良いツールを4種類紹介するので、マーケティング・セールス活動を行うときに取り入れてみてください。

MAツール

MA(マーケティングオートメーション)ツールは、見込み客を管理する際に発生する業務を自動効率化するためのものです。もともとMAツールは、ファネル分析・推移を即すためのツールとして作られたので相性は抜群です。

マーケティングフェーズ側で、見込み客の育成や状況の把握がしやすくなります。質の高い施策の実行にはうってつけです。

SFAツール

SFA(セールスフォースオートメーション)ツールは、営業支援システムのことを指します。顧客・案件・商談・行動などを管理し、効率化するためのツールです。

ファネルをセールスに活かす場合は、SFAツールを使ったほうがより精密な分析が可能となります。見込み客の囲い込みがしやすくなるので、受注の成約率もきっと上がるはずです。

CRMツール

CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)ツールは、顧客関係の情報を管理するものなので、とくに購入後の「インフルエンスファネル」「ダブルファネル」で役に立ちます。過去の取引データなどが含まれるので、リピーター育成に最適です。SFAと重複する機能も多いので、セットで使うとより効果を発揮するはずです。

GA4(Googleアナリティクス)

GA4(Googleアナリティクス)は、アクセス解析ツールの最大手です。ECサイト運営やコンテンツマーケティングを行っている人であれば1度は触ったことがあるはず。このGA4を使えば、ページごとの閲覧数や、訪問者のアクションを追えます。

具体的な数字が出るので、ファネルに落とし込めば分析しやすくなります。もちろん、広告の数字も確認できるので様々な場面でファネルが活躍するでしょう。

ファネルはデジタルマーケティング・セールスの役に立つ

ファネルは、マーケティング・セールスに役立つだけではなく、ビジネスにおいてデジタル化したものの課題を浮き彫りにするのに役立ちます。シンプルな仕様だからこそ、原因・課題・対策が明確になるのです。

ファネルのコツをおさらいすると「フェーズごとにきちんとKPIを設定する」「どの部分に問題があるのか見定める」「ターゲットをしっかりと絞る」「ニーズとタイミングを的確に捉える」といった、これまた単純明快な作業が大事なポイントになります。

ですが、実際はそれなりに思考を要し得てして経験が必要です。それでも真摯に向き合うことで、少なからず習得までのスピードは変わってくるでしょう。ぜひ、ファネルの価値を信じ、最大限有効活用してみてください。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT