無料の文章校正ツール・アプリおすすめ3選を比較して紹介!

良質なコンテンツを発信するためには、執筆後の校正・校閲作業が不可欠です。

ただ、どれだけ時間をかけて原稿をチェックしても、目視ですべてのミスを見つけるのは至難の業。納品後や投稿後に、誤字脱字や衍字、表記ゆれが発覚した……という経験を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、無料で使える文章校正ツール・アプリを徹底比較!オンラインで手軽に使えるクラウド型サービスの中から特におすすめしたいツールを厳選して紹介します。

地味に手間のかかる構成・校閲業務の負担軽減が見込めるので、会議資料、社内報、プレスリリース等、文章を作成する機会があれば、ぜひ参考にしてみてください。

目次

校正とは

サービス紹介に入る前に、まずは「校正」という言葉の意味を簡単に確認しておきましょう。

「校正」とは、本来、2つの文字や文章を照らし合わせて誤りを正すことを指します。具体的には「突き合わせ」と「赤字照合」という作業があり、まず「突き合わせ」とは、1つ前の原稿で指摘した内容が最新の原稿に正しく反映されているかどうかを1文字ずつチェックすること。「赤字照合」とは、1つ前の原稿に書き込まれた訂正指示が最新の原稿に正しく反映されているかどうかををチェックする作業を指します。

ただ、現在では、原本そのものを正すという意味で使われることも少なくありません。本記事で取り上げる文章校正ツールも基本的には原本をチェックすることになるため、後者に当てはまります。

「校正」と 「校閲」「推敲」「添削」との違い

「校正」と似た言葉に「校閲」「推敲」「添削」という言葉もありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

まず「校閲」とは、文章や原稿の内容を確認し、誤りや不備を正す作業を指します。「校正」との大きな違いは、記事の内容に踏み込むかどうか。校正は主に文章の「表記」を正すことを目的としているため、基本的に記事の内容にまでは踏み込みませんが、校閲は文章の「内容」を正すことを目的としているため、書かれている情報に事実と異なる点はないか、無許可の引用や不適切な表現はないかなど、原稿の内容にまで踏み込んで、情報の正誤や適否を確認します。

次に「推敲」とは、文章をより良くするために、表現や語句を練り直す作業を指します。校正や校閲は文章の誤りを正す作業であるのに対し、推敲はブラッシュアップする作業となるため、前者と後者では目的に違いがあります。

最後に「添削」とは、他人の書いた文章をチェックし、語句を削ったり書き加えたりして改良することを指します。文章のブラッシュアップを目的としているため、推敲に近い言葉となりますが、推敲は基本的に文章を書いた本人が行うのに対し、添削は他人が書いた文章に手を加えることになるため、双方にはチェックを行う人物に違いがあります。

文章校正ツール・アプリを利用する3つのメリット

文章校正は基本的に人の手によって行うものですが、近年では校正作業を補佐してくれる便利ツールも多数登場しています。

ツールを利用することで、作業者にとってどのような利点があるのか、ここで文章校正ツール・アプリを導入するメリットを3つ紹介します。

| ①コンテンツの質を高められる ②校正作業の効率化を図れる ③文章力の向上につながる |

上から順に詳しく見ていきましょう。

①コンテンツの質を高められる

文章校正ツール・アプリを利用する最大のメリットは、コンテンツの質を高められる点です。

誤字脱字や衍字、表記ゆれなど、ミスが多発しているコンテンツは、読者が読みにくいだけではなく、そこに記載されている情報の信頼性も低下させる恐れがありますが、公開前にツールを使ってチェックを行っておけば、ケアレスミスをある程度減らすことができます。

どれだけ有益なコンテンツを発信していたとしても、表記ミスが多ければ読者に疑念を抱かせてしまいますし、書き手のイメージダウンも避けられないため、リスクを回避するためにも、文章校正ツール・アプリのチェックを通してみてはいかがでしょうか。

②校正作業の効率化を図れる

校正作業の効率化を図れるのも、文章校正ツール・アプリを利用するメリットの1つです。

精度を高めようと隅々まで細やかに見ようとすると、それなりに時間もかかりますし、集中力も保ちづらくなってしまいますが、文章校正ツール・アプリを活用することにより、文章のミスが自動であぶり出されるため、効率よく校正作業を進められるようになります。

確認時間を短縮することにより、最後まで集中力を保ちながら文章を確認・修正できるようになるため、校正精度の向上も期待できるでしょう。

③文章力の向上につながる

文章校正ツール・アプリは、明らかなミスだけではなく、冗長表現や誤用しやすい表現なども指摘してくれるため、文章力や語彙力の向上にもつながります。

これまで無意識に使っていた誤用表現などに気づくきっかけにもなるので、自分自身のスキルアップのためにも利用するメリットは大きいといえるでしょう。

無料で使える!オンライン文章校正ツール・アプリおすすめ3選

ここからは、無料で使えるクラウド型の文章校正ツール・アプリを3つ厳選して紹介していきます。

| ・PRUV(プルーフ) ・Enno(エンノ) ・漢字使用率チェッカー |

今回、複数のツールを比較した結果、「PRUV(プルーフ)」と「Enno(エンノ)」のチェック精度が比較的高いことがわかりました。後ほど詳しく説明しますが、ツールによって得意・不得意が異なるため、精度を高めるためにはこの2つを併用するのがおすすめです。

また、これに加えて「漢字使用率チェッカー」を利用すれば、文章中でどれくらい漢字が使われているかを確認できます。漢字とひらがなの割合は読みやすさに直結するため、ぜひ活用してみてください。

それでは、実際にどのようなチェックができるのでしょうか。以下の例文を使って、それぞれの使い方や精度を確認していきましょう。

| 例文 1.私は平成2年(1991年)に愛知県伊達市で生まれmしたた。 2.「SEOに管する記事を執筆した。 3.この文章は読めないわけではないが読みづらい。 4.校正ツールを使って誤字脱字をチェックすることができる。 5.シャワーと蛇口を切り替える「切替レバー」か ら水が漏れてます。 6.「明日、提案させていただきます」と部長がおっしゃられた。 7.明日の仕事のタスクの整理をする。 8.文字や図を描いたり、画像を張り付ける。 9.Windwsで①の動画が見れた。 10.実家の仔犬に会いたい。 |

なお、これらの例文には、以下のような誤りや冗長表現をあえて入れています。

| 例文 | 誤 | 問題点 |

| 1 | 平成2年(1991年) | 西暦と和暦の不一致 |

| 1 | 愛知県伊達市 | 都道府県+市区町村の誤り |

| 1 | 生まれmしたた | 入力ミス(×2) |

| 2 | 「SEO | カッコ不足 |

| 2 | 管する | 変換ミス |

| 3 | 読めないわけではない | 二重否定 |

| 4 | することができる | 冗長な表現 |

| 5 | 切り替える「切替レバー」か ら | 表記ゆれ/半角スペース |

| 5 | 漏れてます | 「い」抜き言葉 |

| 6 | させていただきます | 「さ」入れ言葉 |

| 6 | おっしゃられた | 二重敬語 |

| 7 | 明日の仕事のタスクの整理 | 副詞の連続 |

| 8 | 描いたり、画像を張り付ける | 副詞の誤用 |

| 9 | Windw | スペルミス |

| 9 | ① | 機種依存文字 |

| 9 | 見れた | 「ら」抜き言葉 |

| 10 | 仔犬 | 非常用漢字 |

詳しく見ていきましょう。

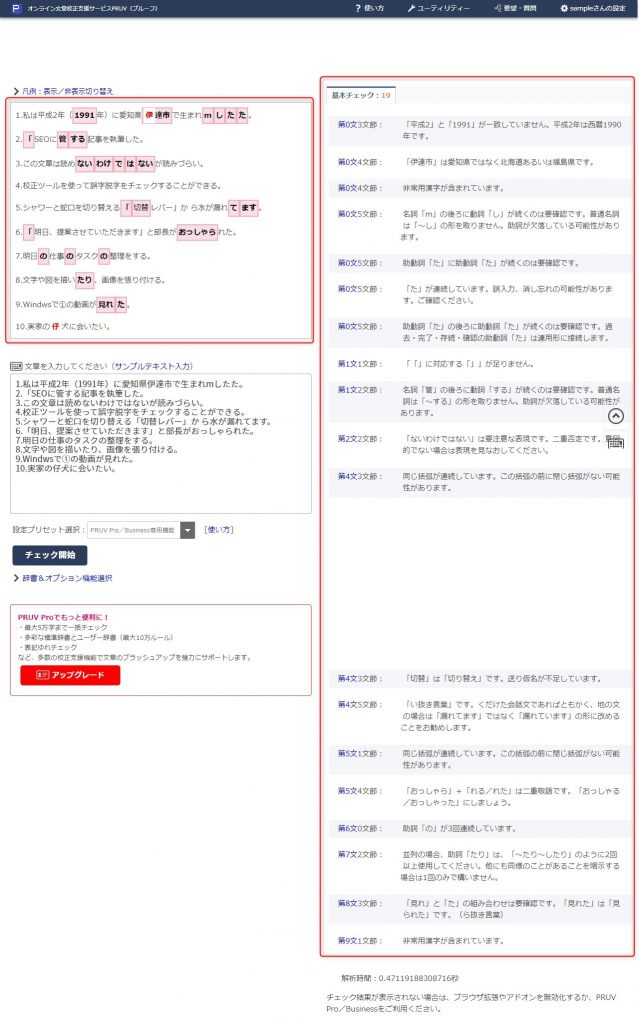

PRUV(プルーフ)

PRUV(プルーフ)は、オンラインで手軽に使用できる文章校正支援サービスです。

会員登録不要かつ無料で利用できますが、利用頻度の高い方は個人向けの無料サービス「PRUV Personal」へのユーザー登録もおすすめ。非登録ユーザーは1回あたりの登録文字数が400文字に制限されていますが、「PRUV Personal」は2万文字まで制限が緩和されており、さらに、辞書作成機能が使えるようになるため、指摘漏れのあった語句を追加できるようになります。

複雑な手続きは必要なく、任意のユーザーID、パスワード、メールアドレスを入力するだけで簡単に登録できるので、ぜひアップグレードも視野に入れてみてください。

なお、PRUVの使い方はとても簡単です。トップ画面のテキストボックスに文章を入力して、「チェック開始」ボタンをクリックするだけでOK。数秒後には、校正結果が表示されます。

チェック精度は以下のとおりです。

検出された項目は19個。以下の赤字部分は検出されませんでしたが、想定していた間違いはほぼ検出されています。

| ・することができる(例文4)※冗長な表現 ・切り替える「切替レバー」か ら(例文5)※半角 ・させていただきます(例文6)※「さ」入れ言葉 ・Windwsで①の動画が見れた(例文9)※スペルミス・機種依存文字 |

ちなみに、西暦・和暦の不一致や都道府県+市区町村の誤りが指摘されたのはPRUVのみ。勘違いや確認不足で起こりやすいミスを防げるのは魅力的です。

便利な新機能も続々と追加されているので、今後さらに使いやすくなることでしょう。

公式サイト:PRUV(プルーフ)

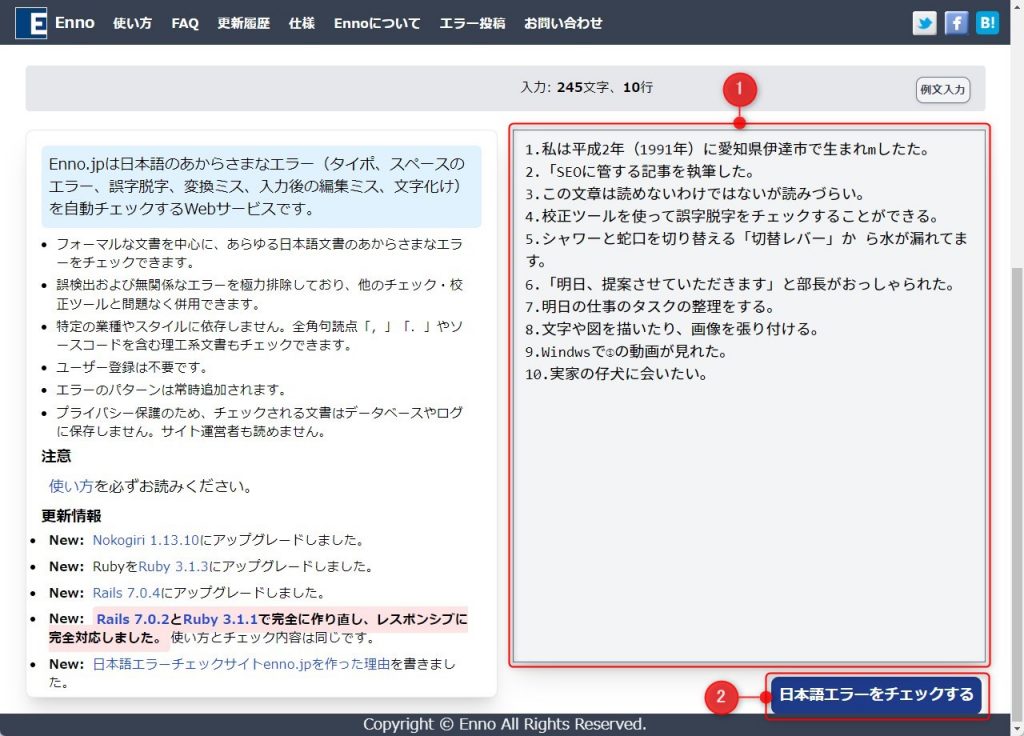

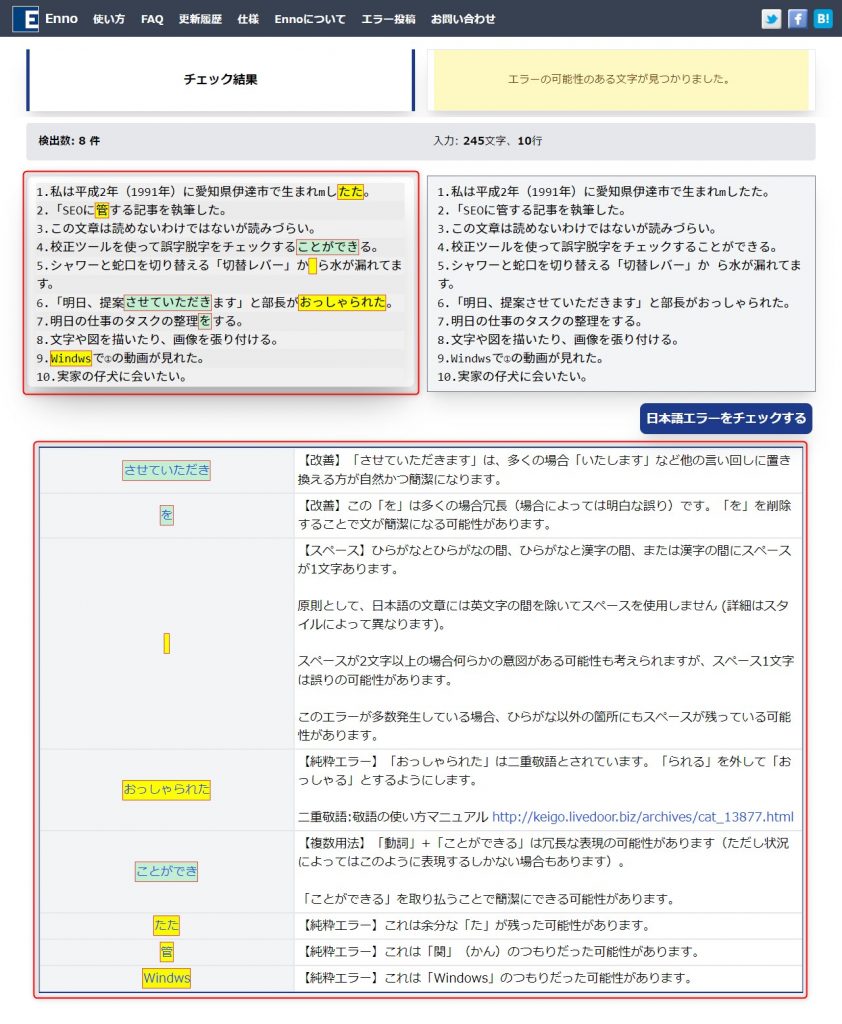

ENNO(エンノ)

ENNO(エンノ)も会員登録不要&無料で使える日本語チェックサービスです。

テキストボックスへ文章を入力し、「日本語エラーをチェックする」ボタンをクリックするとチェックが開始されます。

解析結果は以下のとおりです。

ENNOでは、8項目が検出されました。数は少ないですが、PRUVでは検出されなかった例文4の冗長表現や例文5の半角、例文6の「さ」入れ言葉、例文9のスペルミスが指摘されています。

このように、ツールによってチェックしている部分が異なるため、精度を高めるためにも、両ツールでダブルチェックしておくとよいでしょう。

公式サイト:ENNO(エンノ)

漢字使用率チェックツール

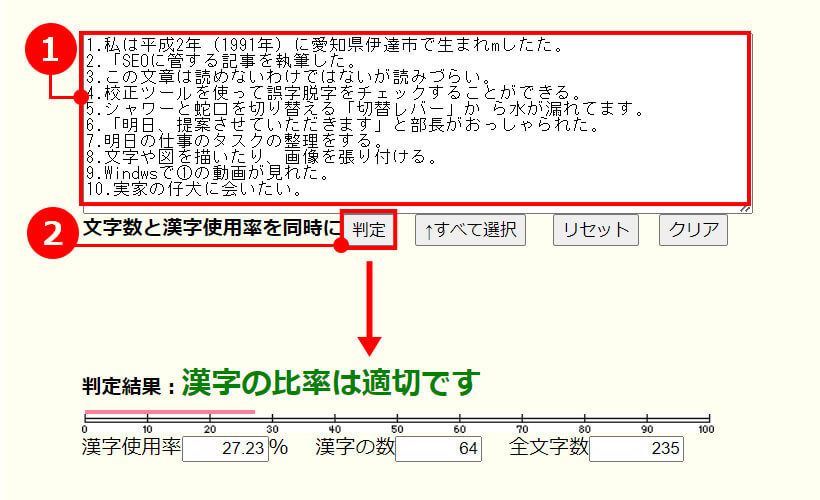

文章中の漢字使用率と文字数を同時にチェックできるツールです。一般的に読みやすい文章の黄金比は「漢字3割:ひらがな7割」といわれており、ここで紹介するチェックツールでは、以下のような判定となっています。

漢字使用率は媒体によって異なります。

新聞の社説(約50%)>マニュアル(約40%)>教科書(約30%)>雑誌(約30%)>WEB(約25%)です。ここでの判定基準は、20%以下は少ない、20%を超えて30%以下は適切、30%を超えると多いとしています。

「文字数と漢字使用率を同時にチェック」のサイトより引用

ちなみに、今回の例文は、漢字率「27.23%」で適正な漢字使用率でした。

扱うテーマによっては漢字を多用しなければならない場合もあるので、必ずしもこの比率が正しいとは限りませんが、1つの目安として参考にしてみてはいかがでしょうか。

公式サイト:文字数と漢字使用率を同時にチェック|WEBライティング用ツール

【徹底比較】その他の文章校正ツール・アプリの解析結果

参考までに、今回比較した文章校正ツール・アプリの解析結果も紹介します。

| ツール・アプリ名 | 指摘個数 | 指摘内容 |

| so-zou.jp | 6 | ・SEOに管する(例文2) ・読めないわけではない(例文3) ・部長がおっしゃられた(例文6) ・Windwsで①の動画が見れた(例文9) ・実家の仔犬に会いたい(例文10) |

| オンライン日本語校正補助ツール | 6 | 同上 |

| チョイミテーナ | 6 | 同上 |

| プレスリリース校正ツール | 6 | 同上 |

| Konisimple Tools | 6 | 同上 |

今回比較した全7種類(漢字使用率チェッカーは除く)のツールのうち、上記5種類のツールでは指摘内容が同じでした。

この結果から、この記事では「PRUV」と「Enno」をメインに紹介しましたが、必ずしもこの2つが優れているとは限りません。内容によっては、他のツールが向いている場合もあるので、複数のツールを試しながら、自分にベストなものを選んでみてください。

ブラウザ拡張型AI校正ツール

無料で利用できる文章校正ツールの多くは、サイトにアクセスして文章をツール内にコピペしてチェックをする必要があります。その手間から解放してくれる、ブラウザの拡張機能で校正をしてくれるツールを紹介します。

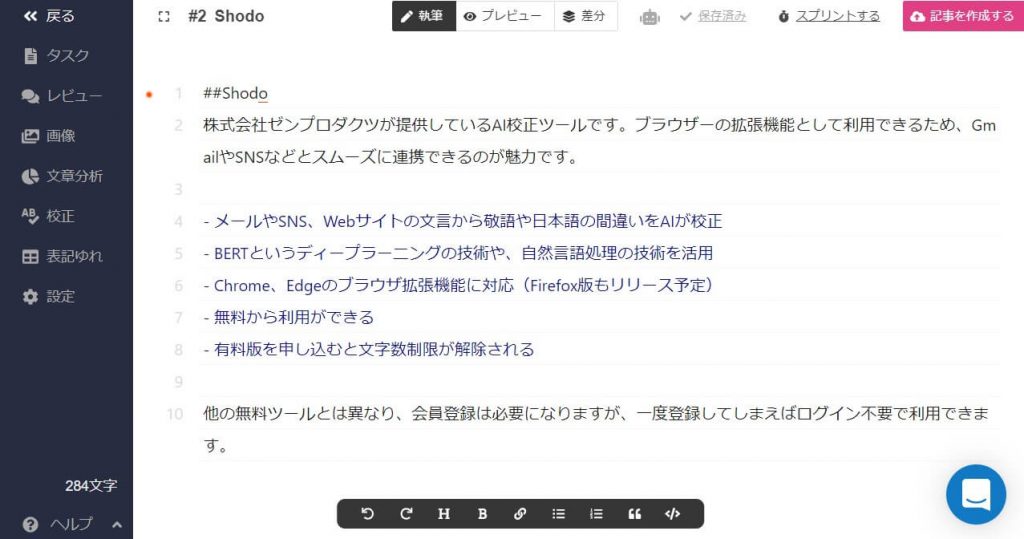

Shodo

株式会社ゼンプロダクツが提供しているAI校正ツールです。ブラウザーの拡張機能として利用でき、GmailやTwitter、Facebookとスムーズに連携できるのが魅力です。

- BERTというディープラーニングの技術や、自然言語処理の技術を活用したAI校正

- Chrome、Edgeのブラウザ拡張機能に対応(Firefox版もリリース予定)

- Gmail、Twitter、Facebookと連携ができ、Shodoのボタンが追加される

- ブラウザ上で執筆ができ、自動で文章の校正を実行してくれる

- 無料から利用することができる

- 有料版は文字数制限が解除され、敬語の校正機能や表記ゆれの設定が追加できる

他の無料ツールとは異なり、会員登録は必要になりますが、一度登録してしまえばログイン不要で利用できます。

ショートカットキー対応で使いやすい

GmailやSNSの連携に加えて、Shodoはキーボードのショートカットキーが非常に使いやすいです。

ブラウザでテキストを入力する際に、Alt+Shift+Sで瞬時にShodoが立ち上がります。

テキスト入力欄に文章を書くと、自動でチェックされていき、校正が終わったあとは、Alt+Cで文章のコピーとShodoのウィンドウをとじるのを同時に実行できます。

あとはGmailやTwitterなどに文章を貼り付けるだけ。キーボードのショートカットキーだけで「Shodoの立ち上げ→校正→文章コピー」ができるので、使い勝手が抜群によいです。

ブラウザ上での執筆からWordPressへの入稿まで

ShodoはSNSとの連携だけでなく、ブラウザ上で記事の執筆ができ、自動で校正を実行してくれます。

またWordPressや、はてなブログとの連携機能もあり、執筆した記事を1クリックで入稿が可能です。そのほか、記事の執筆ステータスの管理ができるなど、校正ツールとしてだけでなく、記事を執筆する人に嬉しい機能が数多く備わっています。

公式サイト:Shodo

文章校正ツール・アプリを活用する際の3つのポイント

最後に、無料の文章校正ツール・アプリを最大限に活用するための3つのポイントをお伝えします。

| ①複数の校正ツール・アプリを併用する ②表記ルールを作成・登録する ③最後に必ず目視で確認する |

1つずつ見ていきましょう。

①複数の文章校正ツール・アプリを併用する

前述のとおり、文章校正ツールにはそれぞれ得意・不得意があり、解析できる項目が異なります。PRUVとENNOの例からもわかるように、1つのツールでは見つからなかったミスがダブルチェックで見つかる可能性も高いので、精度を上げるためにも2種類以上のツール・アプリを併用するようにしましょう。

②表記ルールを作成・登録する

文章校正ツール・アプリの中には、PRUVの「辞書作成機能」のように、独自のチェックルールを追加できるものがあります。文章全体で表記が統一されていないと読者に読みづらい印象を与えてしまうため、事前に表記ルールを作成し、文章校正ツールに語句を登録しておきましょう。

また、これに加えて、癖になっている表現ミスなども設定しておけば、チェック作業をさらに効率化できますよ。

③最後に必ず目視で確認する

無料の文章校正ツール・アプリは、あくまでも支援ツールであり、すべてのミスを検出できるわけではありません。アップデートによりチェック精度は日に日に高まっていますが、頼りすぎは禁物です。質の高い文章に仕上げるためにも、最後は必ず自分の目で確認するようにしましょう。

手軽に使える無料の文章校正ツール・アプリをうまく活用しよう!

ここまで、おすすめの文章校正ツール・アプリと実際に活用する際のポイントを紹介してきました。すべてのミスを見つけることは難しいですが、入力ミスや表記ゆれといったケアレスミスをある程度拾えるだけでも、大幅に作業効率を上げることができます。

また、解析結果から、これまで気づかずに使っていた誤用に気づけたり、文章をブラッシュアップするためのヒントを得られたりすることも。使い方次第では、文章力向上にもつなげられるので、文章を作成する機会のある方は、ぜひ活用してみてください。

特に、今回紹介したツールは全て無料なので、気軽に利用できます。コストをかけたくない方はもちろん、有料ツールを検討している方も、まずはお試しで導入してみてはいかがでしょうか。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT

-

ARTICLE

2024/02/05( 更新)

【無料】文章生成AIおすすめ12選!自動で記事を作成してくれるツールを紹介

AI文章生成AI

-

NEW ARTICLE

2024/07/26

Instagram(インスタグラム)のメッセージリクエストとは?表示されないときの対処法も解説

SNSInstagram

-

ARTICLE

2024/05/14( 更新)

TikTok(ティックトック)のウェブ版/ブラウザ版の使い方!アプリなしで見る方法を紹介

SNSTikTok

-

ARTICLE

2023/12/28( 更新)

【iPhone/Android】ChatGPTアプリの始め方を解説!本物はどれ?日本語でOK?

AI文章生成AI