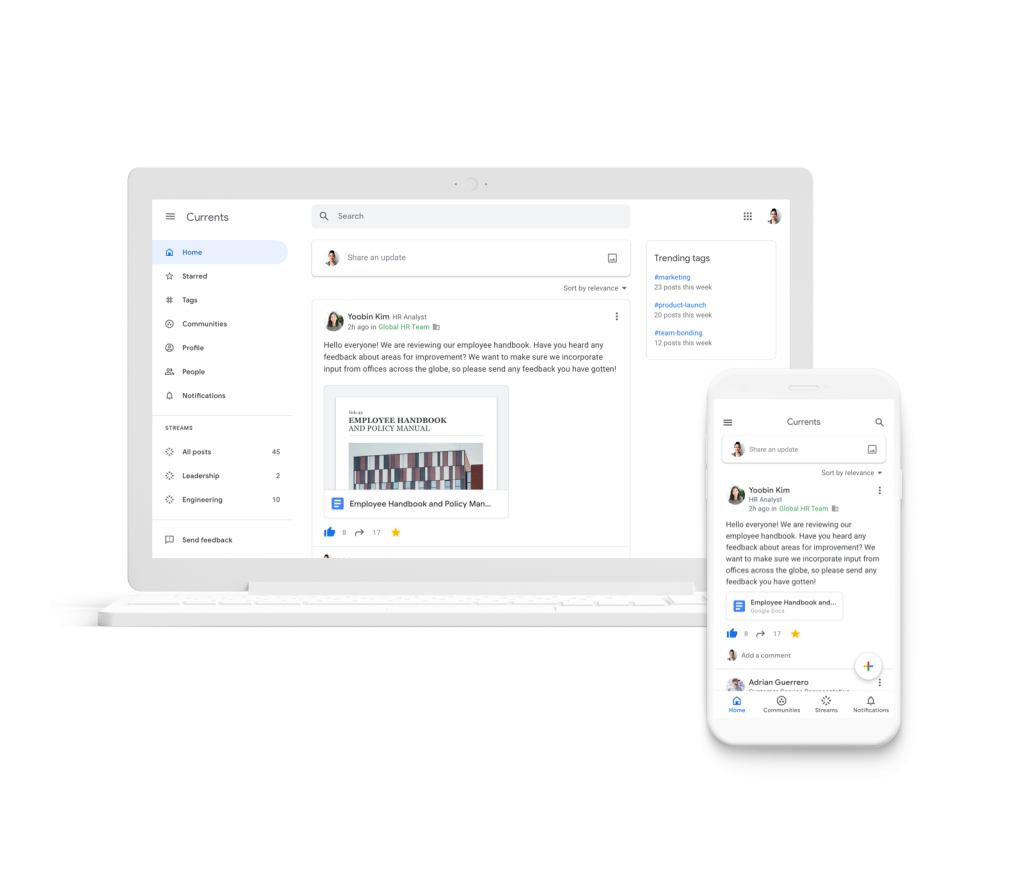

Google+が終了。後継の社内用SNS「Google Currents」とは?

(画像出典:「G Suite アップデート ブログ: 最新の G Suite アプリ、Currents のご紹介」)

Googleは2020年7月6日に、新たなサービスとして「Google Currents」を公開しました。

このGoogle Currentsは、2019年4月に一般ユーザーへのサービスを終了した「Google+」の後継となるサービスです。Google+に代わり、「Googleの提供する社内用SNSプラットフォーム」として期待を集めています。

しかし「Google+の後継」と言われても、「そもそもGoogle+って?」「なぜわざわざ新しくしたの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、Google+がサービスを終了した理由や流れについて簡単に確認したうえで、新たなサービスであるGoogle Currentsの特徴や、基本的な活用法を紹介していきます。

「社内用SNS」として進化したGoogle Currentsは、社内の「情報共有ツール」をめぐる悩みを一掃する存在となるかもしれません。

目次

Google+が2019年4月に⼀般ユーザー向けのサービスを終了

Google Currentsについて説明する前に、まずはその前身となるGoogle+がどのようなものだったのかを確認していきましょう。

Google+は、TwitterやFacebookに対抗するプラットフォームとして開発されたSNSです。友人のアカウントと相互フォローしたり、関心のある分野のコミュニティに所属したりと、形式的にはFacebookやmixiに近いプラットフォームを備えたサービスでしたが、大きな特徴として「ビジネスユースも想定していた」というポイントがあります。

企業向けのグループウェアであるG Suiteでは、メールやスケジュールの管理、ドキュメントやスプレッドシートの共同編集といったサービスの使用権限を一元的に管理することが可能です。それらのサービスと並行しながら、社内の連絡ツールとしてGoogle+を活用することで、社内のアクティビティを一括でコントロールすることが可能でした。

Google+の一つの側面であった「一般ユーザー向けSNS」としての顔はなくなりましたが、もう一方の「企業向けSNS」としての側面、すなわちG Suite上での利便性はGoogle Currentsとなってからも継承されています。

なぜサービスが終了した?

Google+はSNSとして多くの機能を備えていましたが、サービス継続のために十分な利用者数を確保することができず、2019年4月に一般ユーザー向けのサービスを終了しています。

Googleにとって大きなダメージとなったのが、2015年から2018年3月にかけて生じた「Google+アカウントの情報流出」でした。APIの問題によって一般ユーザーの個人情報が最大50万件流出したことを受け、Google+は一般ユーザー向けのサービスを停止し、その後はビジネス向けの「G Suite」上でのみ、Google+のサービスを継続する形としていました。

その後、ビジネスユースのSNSとして機能を刷新し、「Google Currents」として再出発を遂げることとなります。

Google Currentsとは

Google+は一般ユーザーに対する訴求力の面では大きなインパクトを残せませんでしたが、ビジネスユースという面では可能性を感じさせるプラットフォームでした。

そこで、後継サービスのGoogle Currentsは「社内でのやり取り」に焦点を当てた形態となり、G Suiteへの登録を前提とした「社内用SNS」と形を変えました。

Google Currentsの特徴

Google Currentsは、「社内でのコミュニケーションツール」としての用途を想定されたプラットフォームです。社内全メンバーに対するメッセージの投稿やファイル共有はもちろん、「部署ごと」や「プロジェクト別」のグループを作成し(「コミュニティ」という機能)、その内部でのみ情報を共有することも可能です。

投稿にタグを付け、後からタググループをまとめてチェックすることもできるため、共有事項をジャンル分けすることにも適しています。

社内の連絡事項や共有事項の「公開範囲」と、情報の「ジャンル」を、直感的な操作によって整理できるプラットフォームとなっており、社内の情報共有システムを整えるうえで大きな役割を期待できるでしょう。

Google CurrentsとGoogle+の違い

上に紹介した機能の多くは「Google+」にも存在していたため、これまでGoogle+を利用してきた方にとっては、「結局Google Currentsになって何が変わったの?」と思う点も多いでしょう。

もっとも大きな変化は「一般ユーザー向けの機能」がなくなり、完全に「社内SNS」としての機能へと絞られた点です。

これまでGoogle+を利用してきた方に向け、具体的にGoogle+の主要機能がどう変化するか、確認していきます。

(1)「コミュニティ」について

特定のメンバー間で投稿をシェアできる「コミュニティ」の機能は、Google Currentsでも引き続き利用することができます。

ただし、Google Currentsは組織内でのやり取りを目的としたツールとなるため、一般ユーザーに向けて公開されていたコミュニティは削除されます。具体的には、ドメインに含まれていない一般公開型のコミュニティがすべて削除され、ドメイン内の公開コミュニティは、社内での限定シェアコミュニティとして扱われることになります。後者の限定シェアコミュニティへの参加は、メンバーからの招待により可能となります。

(2)「コレクション」機能は停止の方向

関心のある投稿をジャンルごとにまとめておく機能「コレクション」は、Google Currentsへの移行に伴い随時解消していく方向です。

コレクション内にまとめられていた投稿は、システム生成タグにより自動的にグループ化されることになります。つまり、それまでフォローしていたコレクション内の投稿がタグ付けされ、フォロワーは自動的にこのタグをフォローする形になります。

コレクションという区分がなくなり、タグ機能によってこれを代替することで、より検索や共有に対してオープンなシステムになる、と言えるでしょう。

(3)Google+のデータは引き継がれる

Google+での投稿やフォロワーなどのデータは、特別な手続きをすることなくGoogle Currentsに引き継がれます。投稿へのコメントや評価も自動的に移行するので、これまで社内連絡のツールとしてGoogle+を利用してきた方は、さしあたりこれまでと同様にGoogle Currentsを使うことができるでしょう。

Google Currents を実際に利⽤する

Google Currentsの特徴について、Google+と比較しながら確認してきました。組織の「内部」で情報交換をするにあたり、最適化されたプラットフォームを備えているのが大きな特徴です。

それでは実際に、Google Currentsを導入・活用していくポイントをご紹介します。

Google Currentsの導⼊⽅法

(1)G Suiteを導入

Google Currentsを導入するには、G Suiteのサービスを利用している必要があります。G Suiteに登録することで、Google CurrentsのほかGmailやMeet、ドキュメントやスプレッドシートなど、ビジネスに必須のツールを社内で一元的に管理できますので、情報管理の体制を整えるためにも非常に有効です。

もっとも安価な「Basic」のプランで、1ユーザーにつき月額680円から利用可能です。14日間の無料試用が可能なので、まずは機能を試してみるのもいいでしょう。

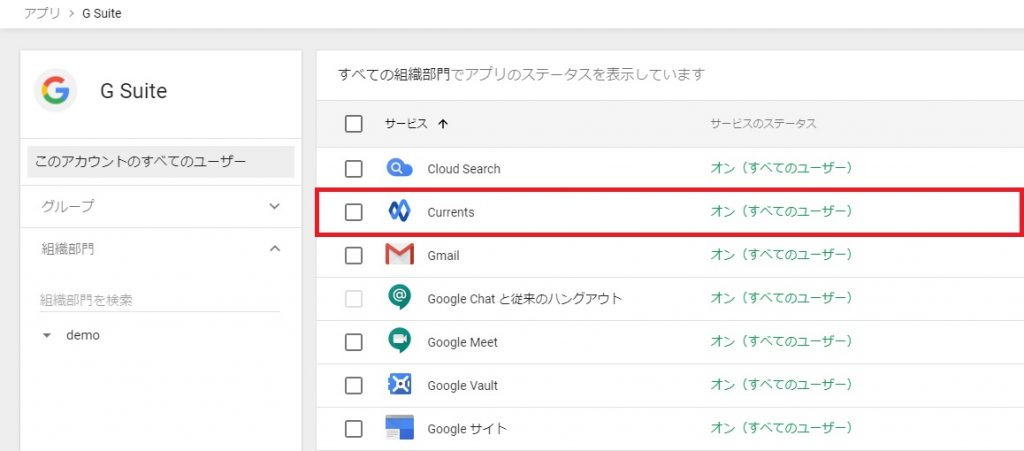

(2)Google Currentsを導入する

G Suiteの管理コンソール画面から、Google Currentsのサービスを有効化します。

この画面から、「アプリ」→「G Suite」と進み、「Currents」のステータスが「オン」になっていることを確認しましょう。

なおこの画面から、Currentsの詳細設定に進み、ユーザーの参加権限などについても設定することができます。

(3)Currentsを立ち上げる

Google Currentsの画面を立ち上げると、プロフィールの編集画面が表示されます。必要事項を入力すれば、すぐにサービスを利用可能です。

Google Currents でできること

ここからは具体的に、Google Currentsの機能をピックアップして紹介していきます。

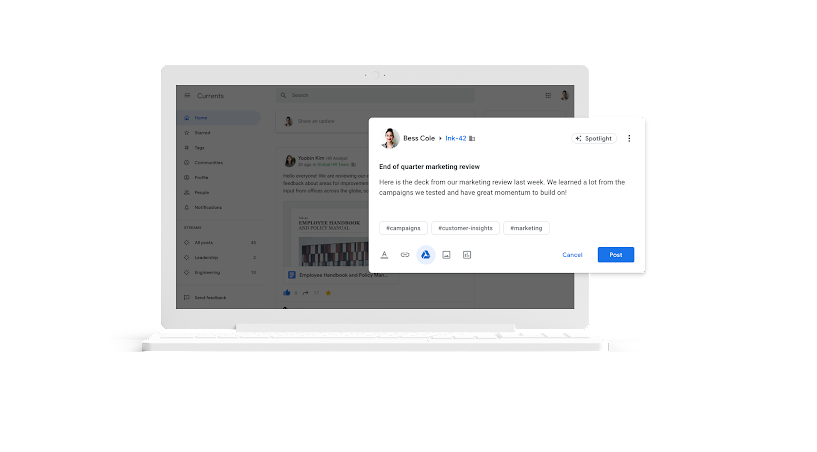

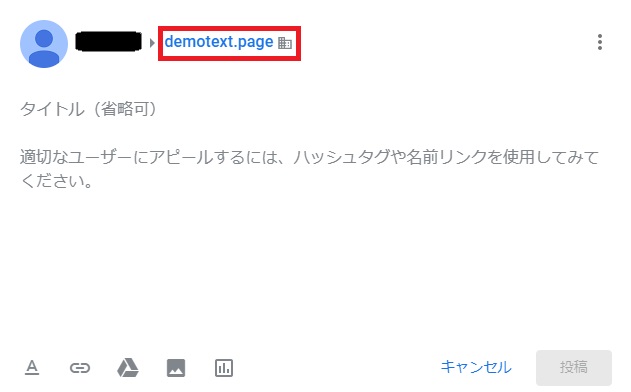

(1)投稿する

ドメイン内のメンバー全員に向けたメッセージや、特定のグループ内での共有事項を投稿することができます。

画像の赤枠部分をクリックすると、投稿先のグループを選択することが可能です。また、画面左下の各アイコンから、リンクの設置やドライブ内のファイル共有、アンケート作成などもできるようになっています。

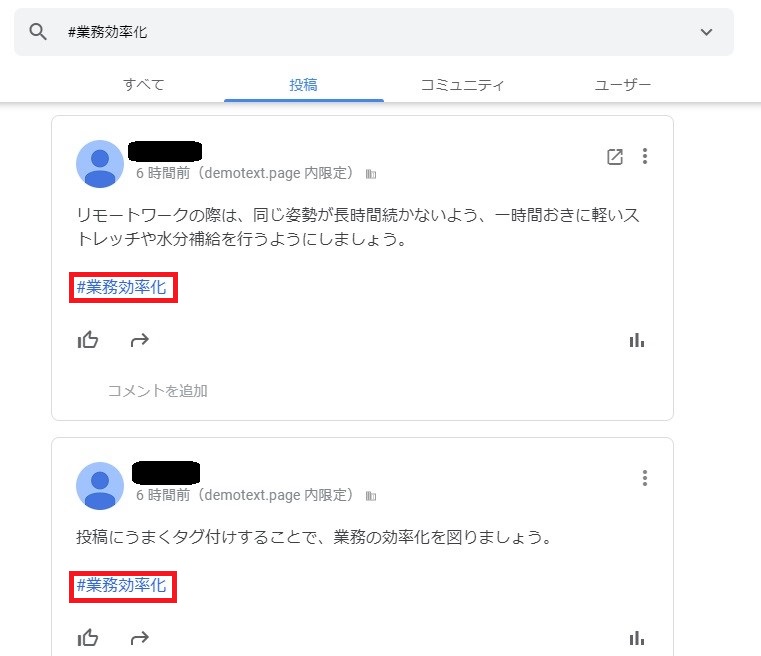

さらに、投稿するメッセージに「タグ」を付けておくことで、後からそのタグに関連する一連の投稿をまとめて確認することが可能です。

「#業務効率化」や「#顧客対応法」など、投稿内容を区分するタグを事前に決めておくことで、各自が共有情報を検索する際にスムーズに確認することができます。

たとえばファイル共有機能と組み合わせ、「#営業用資料」などとタグ付けしてファイルをアップロードしておけば、オンライン上で簡易的な書類整理ができるようになるでしょう。

(2)コミュニティの作成

異なる部署からの投稿が、自分に関係する投稿と入り乱れてしまっては、情報の取捨選択が煩雑になります。「コミュニティ」の機能をうまく使うことで、情報共有の範囲を管理しましょう。部署や役職、プロジェクトメンバーなど、それぞれのコミュニティを随時作成することで、「その投稿がどの領域に関するものか」が一目でわかるようになります。

コミュニティ参加者以外は、コミュニティ内の投稿を閲覧することができませんので、機密度の高い情報についてもやり取りが可能です。

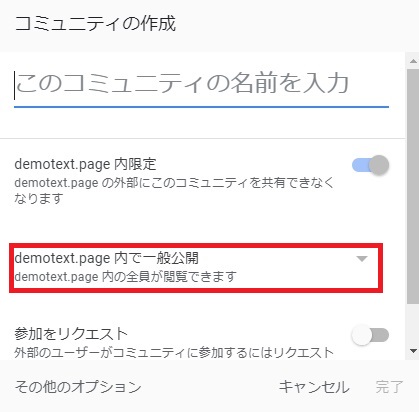

コミュニティの作成は、以下のように「コミュニティの名前」と「公開範囲」を設定するだけで、ごく簡単に行うことができます。

公開範囲の設定は、上の赤枠部分から行うことができます。

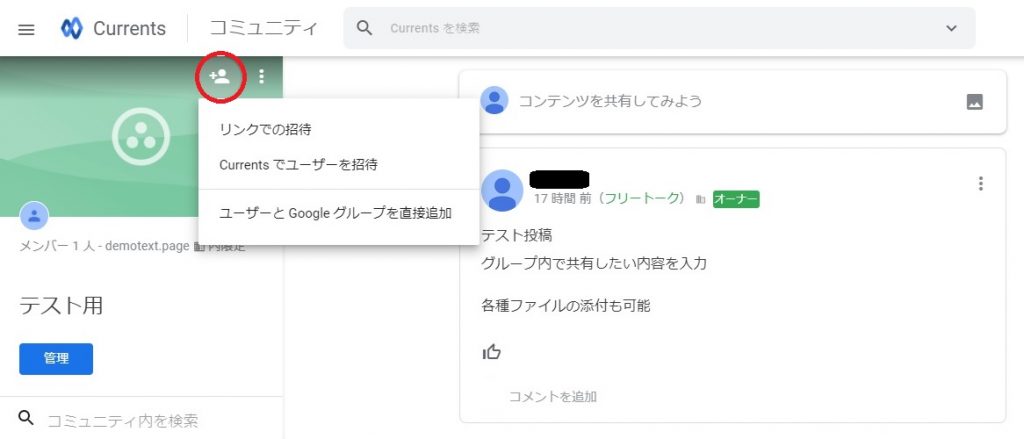

また、コミュニティへのメンバー追加も容易です。

上の赤丸部分から、参加リンクの送信や直接の招待、グループの直接追加を行えます。

コミュニティの作成・編集・削除は非常に容易になっているため、必要そうなグループがあればすぐに作ってみて、「思ったより使わない」ということであれば削除する、と試していくことで、最適な区分の仕方が見えてくるでしょう。

(3)フォロー機能の活用

Google Currentsでは、特定のユーザーをフォローすることはもちろんですが、「タグ」に対するフォローが可能であり、これが大きな特徴となっています。

チェックしておきたいタグをフォローすることで、タグ付けされた投稿を漏らさずキャッチすることが可能です。「コミュニティ」との使い分けに迷う方もいるかもしれませんが、コミュニティは「情報の公開範囲」に関わる使い方、タグは「情報のジャンル分け」に関わる使い方、というように使い分けることで、情報を的確に整理することができるでしょう。

まとめ

Google Currentsは、Google+の豊富な機能を引き継ぎながら、「社内コミュニケーション」に最適化されたプラットフォームへと変貌を遂げた社内用SNSです。

Google Currentsでは、コミュニティ機能やタグ付け機能が簡単な操作で利用でき、「情報の公開範囲を限定」したり、「情報をジャンルごとに区分」したりと、混乱しがちな社内情報を直感的に整理できるようになっています。

業務の効率を底上げするうえで、情報整理の基盤を整えることは最重要ポイントの一つです。情報の区分や優先度を、社員がそれぞれに把握できる体制を作るために、Google Currentsは大きな役割を担ってくれるでしょう。

Google+をこれまで利用してきた方も、そうでない方も、Google Currentsの機能を活用し、組織内の情報共有システムを整えてみてはいかがでしょうか。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT