アドフラウドとは?広告不正の仕組みや対策方法をわかりやすく解説!

Webサイトやアプリ上で配信されるデジタル広告は、ターゲティング精度や費用対効果に優れることから、マーケティングの強い味方とされています。

年々市場規模を拡大するデジタル広告ですが、現在では「アドフラウド」と呼ばれる広告詐欺の手口により、広告主が「実際に生じていない成果」に対する費用を負担させられるケースが見られるようになりました。

本記事では、アドフラウドとは何かを初心者向けにわかりやすく解説しています。危険性や仕組み、アドフラウドの仕組みや対策方法まで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

アドフラウドとは

アドフラウド(Ad fraud)とは、Web広告における「広告詐欺」や「広告不正」を指します。自動プログラム(Bot)やスパムコンテンツなどを利用して、広告のインプレッション(表示回数)やクリック数を不正に水増しする手口です。

このような行為により、不正な広告費が発生し、広告主である企業は「実際には成果が出ていない広告」に対して費用を支払うことになります。

アドフラウドの目的はさまざまですが、中には「競合企業の広告費を意図的に浪費させる」といった妨害工作を目的とするケースもあります。

国内におけるアドフラウドの現状

デジタルメディア品質を専門とするIntegral Ad Science(IAS)の調査によると、日本のディスプレイ広告におけるアドフラウド率は「世界ワースト2位」と報告されています。

デスクトップ広告では、日本のアドフラウド率は世界平均1.4%に対し2.6%、モバイル広告でも0.5%に対して1.5%と、いずれも高水準です。しかも、これらは対策済みの配信環境でのデータであり、未対策の場合はさらに高いリスクがあるでしょう。

アドフラウドの危険性

アドフラウドの影響を受けると、以下のような危険性があります。

- 不必要な広告費が発生する

- 広告の成果を評価できない

- ブランドイメージに悪影響

- 詐欺業者の資金源になってしまう

広告を配信している企業にとっては、どれもマイナスにしかならないでしょう。

不必要な広告費が発生する

先述した通りアドフラウドは、成果を水増しして広告費を搾取する手法です。広告主側が、不要な広告費を支払ってしまうという費用面でのリスクが生じます。

普段とは違い、いきなり広告費が増加した場合には要注意です。

広告の成果を評価できない

インプレッションやクリック数が水増しされているので、正確な数字が不明となります。過去の数字を元に、不正に使われたであろう数字を予測するしか手はないです。

ブランドイメージに悪影響

アドフラウドで利用されてしまうと、意図せぬサイトに広告表示されるケースがあります。極端に言うと、アダルトサイト系に表示されるなどです。ブランドイメージに傷がつき、この会社のサービスは受けたくないと感じる人も出てくるでしょう。

詐欺業者の資金源になってしまう

アドフラウドによって得られた不正な広告収益は、犯罪組織や悪質な業者の資金源となるケースがあります。これらの資金は、さらなる不正広告ネットワークの拡大や、スパム配信、さらにはサイバー攻撃などに利用されるかもしれません。

広告主にとっては、正当な広告活動を行っているつもりでも、知らないうちに違法行為に加担している状態となるリスクがあり、企業としての倫理や信頼にも関わる重大な問題となります。

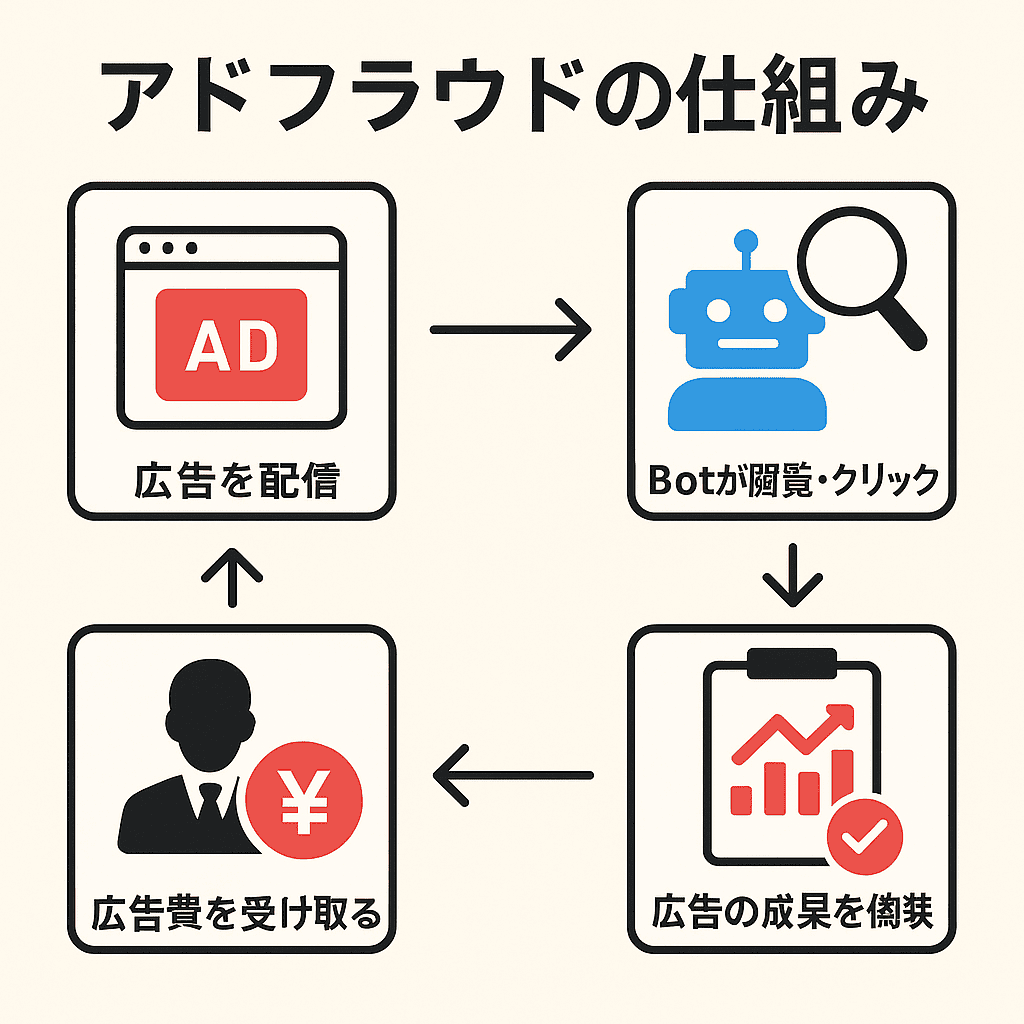

アドフラウドの仕組みと種類

アドフラウドは、広告主が支払う広告費を不正に搾取する仕組みです。企業がWeb上に広告を出稿すると、実際のユーザーではなく、自動プログラム(Bot)や不正な手段を用いた第三者が広告を閲覧・クリックします。すると広告配信システム上では「成果が出た」と誤認識され、広告主はその分の費用を支払うことになります。

この後、アドフラウドの主な種類を7つ紹介します。

Botによる自動アクセス

Botは、ブラウザやデバイス、VPNやクラウド環境などに潜み、利用者が気づかないうちに不正なクリックや表示を生成するプログラムです。アドフラウドにおいて頻用される手口であり、潜伏する場所や動作もさまざまに異なることが特徴です。

ブラウザに仕組まれるタイプや、ユーザーのデバイス、プロキシサーバーやVPN、クラウドなど、ネットワークのあらゆる過程に潜伏するタイプがあり、利用者の気づかないうちにクリック数やインプレッション数を不正に生成します。

ドメインスプーフィング(なりすまし)

ドメインなりすましは、あるWebサイトを「別の権威あるWebサイト」として偽装する手法です。信頼できる大手サイトのドメインを装うことで、多くのインプレッションやクリックを不正に獲得し、広告費用を水増しします。

その他、別のアプリになりすまし、そのアプリのインストールや、アプリ内で生じているクリックやインプレッションを横取りしてしまう「SDK(Software Development Kit:ソフトウェア開発キット)スプーフィング」も大きな問題として顕在化しています。

クッキースタッフィングによる不正成果取得

クッキースタッフィングは、「正しくないクッキー情報を書き込むこと」を意味します。具体的には、ユーザーが広告成果につながる行動を取った際、第三者がクッキーを上書きし、その行動が別の広告による成果だと偽装する手法です。

本来広告収益を受け取るべきパブリッシャーから、報酬を横取りする手口として用いられます。

隠し広告でのインプレッション水増し

ユーザーに見えない場所に広告を表示することで、インプレッションやクリックを稼ぐ方法です。非常に小さなサイズで広告を表示する「ピクセルスタッフィング(Pixel stuffing)」という手口も、この隠し広告の一種に含まれます。

広告挿入による強制表示

ブラウザの拡張機能やマルウェアなどを利用して、本来は広告が表示されないページに広告を無理やり差し込んだり、元の広告を別の広告にすり替えたりする手法です。

主に「インジェクタ」と呼ばれるプログラムを通じて、ユーザーに気づかれにくい形で挿入・差し替えがなされます。

位置情報の偽装(Geo Masking)

位置情報を偽装することで、広告費を不正に詐取する手法です。

広告単価は国や地域によって設定が異なり、「1クリックあたりの料金」も生じた場所によって変化します。これを利用し、「単価が低い場所」で起きたクリックを「単価が高い場所」でのクリックに偽装することで、広告費を水増しする手口が多用されています。

クリックファームによる手動操作

クリックファームとは、低賃金で雇われた作業員が、実際に広告を手動でクリックし続けることで、広告主に不正な費用を発生させる手法です。機械的に動くBotとは異なり、人間が実際に操作しているため、不自然な動きが少なく、システム側でも不正と判別しにくいという特徴があります。

一見すると正規のユーザー行動に見えるため、対策ツールでも検出が難しいことが多く、広告費を無駄に消費させられるリスクが高い手口です。とくに、アフィリエイト広告や成果報酬型の広告では注意が必要です。

アドフラウドの対策方法

アドフラウドの仕組みや種類がわかったところで、実際にどう対策していけば良いのかを紹介します。

- 信頼性の高い広告ネットワークを選ぶ

- 広告配信先を制限・管理する

- トラフィックの監視と分析を行う

- アドフラウド対策ツールを導入する

各対策方法について、もう少し詳しく見ていきましょう。

信頼性の高い広告ネットワークを選ぶ

アドフラウドを未然に防ぐためには、まず信頼性の高い広告ネットワークを選ぶことが重要です。Google AdsやMeta(旧Facebook)広告などの大手プラットフォームは、掲載面の審査や不正検知システムが整っており、リスクを大幅に軽減できます。

一方、安価な広告配信サービスや出所の不明確なネットワークでは、不正な掲載先に広告が表示されるリスクが高まります。価格やリーチだけで判断せず、ネットワークの信頼性や品質の透明性も重視しましょう。

広告配信先を制限・管理する

広告の掲載先を制御することで、アドフラウドのリスクを抑えることができます。信頼できるサイトやアプリだけに広告を表示する「ホワイトリスト方式」を取り入れることで、安全な広告配信が可能となります。

また、過去に不正が確認されたメディアや怪しいドメインを「ブラックリスト」に登録し、配信をブロックする仕組みも有効です。DSP(デマンドサイドプラットフォーム)やアドサーバーにはこれらの管理機能が搭載されていることが多いため、積極的に活用してください。

トラフィックの監視と分析を行う

広告配信後は、トラフィックの質を継続的に監視することが不可欠です。クリック数やインプレッションが異常に多い、直帰率が極端に高い、特定の国や時間帯に偏っているなど、不自然な動きがないかの定期的にチェックしましょう。

Google Analytics や各種計測ツールを活用すれば、ユーザーの行動パターンやセッションの質を可視化できます。異常を早期に発見することで、被害の拡大を防ぎ、広告効果の最適化にもつながるはずです。

アドフラウド対策ツールを導入する

より精度の高い対策を行うには、専用のアドフラウド対策ツールの導入が有効です。Integral Ad ScienceやDoubleVerifyなどのツールは、Botによる不正アクセスの検出や、不正広告枠の除外機能を備えており、多くの広告主が活用しています。

これらのツールは、広告配信時のリアルタイムモニタリングや、不正トラフィックの遮断、レポートによる可視化など多彩な機能を提供します。費用はかかりますが、広告効果を守り、無駄な出費を防ぐうえで非常に心強い手段となります。

アドフラウド対策におすすめのツール

ここでは、アドフラウド対策に役立つ代表的なツールを3つご紹介します。それぞれに強みや特徴があるため、自社の広告運用の目的や規模に合わせて導入を検討してみてください。

- Integral Ad Science(IAS)

- DoubleVerify

- Spider AF

ここで紹介するツール以外にも、多くのアドフラウド対策ソリューションが存在します。重要なのは、広告の配信先や目的に応じて、自社に最適なものを選ぶことです。

Integral Ad Science(IAS)

Integral Ad Science(IAS)は、広告の品質や安全性を多角的にチェックできるアドベリフィケーションツールです。アドフラウドの検出はもちろん、ビューアビリティ(広告が見られたかどうか)やブランドセーフティの観点からも広告効果を高める支援を行います。

日本国内にも拠点を持ち、グローバルでの実績をもとに幅広い業種・媒体に対応しています。広告施策の透明性を高めたい企業にとって、非常に心強いパートナーです。

DoubleVerify

DoubleVerifyは、Web広告が実際に人に見られているか、適切な場所に表示されているかをチェックしてくれるサービスです。不正なアクセスや、ブランドイメージに悪影響を与える可能性のある表示先を自動的に検出・排除してくれる、いわば広告の「見張り役」のような存在です。

アドフラウドの防止に加えて、ビューアビリティの計測、ブランドセーフティの確保、コンテクスチュアル(文脈)ターゲティングなど、広告配信を総合的に最適化する機能が充実しています。

Spider AF

Spider AFは、日本発のアドフラウド対策ツールで、タグを設置するだけで広告の不正を自動検知してくれるのが特徴です。ダッシュボード上で不正アクセス数や推定被害額の可視化が可能で、問題のあるIPをブラックリスト化する機能も備えています。

また、反社会的なサイトやコンテンツへの広告出稿をブロックすることで、ブランドイメージの保護にも寄与します。直感的な操作性や日本語対応のサポートもあり、国内企業にも導入しやすいツールです。

まとめ

アドフラウドは、単なる広告費の無駄にとどまらず、広告効果の評価を難しくし、企業の信頼やブランド価値にまで影響を及ぼす深刻な問題です。特に日本では世界的にも高いアドフラウド率が報告されており、広告主側の知識と対策がこれまで以上に求められています。

本記事で紹介した通り、Botやスプーフィング、クリックファームなど手口は多様化しており、それに応じた対策も必要です。信頼できる広告ネットワークの利用やトラフィックの監視、そして専用ツールの導入などを通じて、企業は不正な広告費の支出を防ぎ、正しい成果に集中することができます。

まずは自社の広告運用状況を見直し、小さなところからでも対策を始めてみましょう。正しい理解と行動が、健全で成果のある広告活動への第一歩となります。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT

-

NEW ARTICLE

2026/02/12

リスティング広告の平均クリック率はどのくらい?目安やCTRを上げる方法を解説

広告広告運用

- リスティング広告

-

NEW ARTICLE

2026/02/10( 更新)

リスティング広告はキーワード選定が重要!洗い出し方や業種別の掛け合わせ例を解説

広告広告運用

- リスティング広告

-

NEW ARTICLE

2026/02/05( 更新)

SEOとリスティング広告の違いは?使い分けや併用による相乗効果についてを解説

広告

- リスティング広告

-

NEW ARTICLE

2026/02/04( 更新)

リスティング広告運用代行会社の選び方!確認すべきポイントや代行費用相場を解説

広告広告運用

- リスティング広告