ホームページのアクセス数を増やす方法13選!流入数の仕組みや注意点も解説

コンテンツが充実したホームページであっても、見てもらえなければ売上や集客には繋げられません。ホームページのアクセス数を増やすことは、商品やサービスの質を上げることと同様に重要だと言えるでしょう。

ですが、やみくもに対策を打っても効果が出にくいです。自社のアクセス状況を把握し、Webの仕組みとユーザーの行動パターンを理解することが重要となります。

本記事では、ホームページのアクセス数を増やす方法を13選紹介しています。アクセス数の仕組みや、対策を講じるうえでの注意点はもちろん、アクセス数を調べる方法についても解説。「ホームページで集客できない」という悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ホームページのアクセス数の仕組み

ホームページへのアクセスは、主に5つの経路から流入します。「検索エンジン」「ダイレクト」「広告」「SNS」「リンク」から訪問してくれた人が増えることで、全体のアクセス数が向上する仕組みです。

検索エンジンからの流入は「自然検索」と呼ばれ、最もアクセス数を増やしやすい経路といえます。ダイレクト流入はブックマークやURL直接入力によるもので、ブランディングが重要な要素です。広告は表示キーワードや予算設定、SNSやリンクは知名度向上や話題性が効果を左右するでしょう。

ホームページのアクセス数を増やすには良質なコンテンツが最重要

アクセス数を増やす基本は、ユーザーの検索意図に応える良質なコンテンツを作成することです。Googleなどの検索エンジンは、ユーザーに価値を提供できるサイトを高く評価し、検索結果の上位に表示させます。

良質なコンテンツとは、ユーザーの悩みを解決し、必要な情報を分かりやすく提供するものを指します。単なる文字数の多さではなく、読み手の立場に立った内容構成や、実体験に基づいた独自の情報が含まれているかが重要でしょう。検索順位が上がることで自然とアクセス数が増加し、さらなる認知拡大へとつながります。

企業サイトのアクセス数の目安と現状把握の方法

効果的な改善策を講じるためには、まず自社サイトの現状を正確に把握することが大切です。業界平均や競合他社との比較を行い、どの程度のアクセス数を目標とすべきか明確にしましょう。

業界別・規模別のアクセス数目安

企業サイトの月間アクセス数は、業界や会社規模によって大きく異なります。一般的に、BtoB企業では月間1万~5万PV、BtoC企業では5万~20万PVが目安とされているケースが多いでしょう。

ただし、これらの数値はあくまで参考程度に捉えてください。重要なのは絶対的な数値ではなく、自社のビジネス目標に対してアクセス数が適切かどうかです。問い合わせ件数や売上との関連性を分析し、自社にとって最適な目標値を設定することをおすすめします。

GA4でアクセス状況を正確に測定する手順

Google Analytics 4(GA4)を導入することで、サイトのアクセス状況を詳細に分析できます。ユーザー数、ページビュー数、流入経路、滞在時間などの基本指標から、ユーザーの行動パターンまで幅広く把握可能です。

GA4の設定では、まずGoogleアカウントでアナリティクスにアクセスし、プロパティを作成します。その後、サイトにトラッキングコードを設置すれば、翌日からデータ収集が開始されるでしょう。初期設定では、コンバージョン目標の設定も忘れずに行ってください。

競合他社との比較分析で立ち位置を確認

自社サイトの相対的な位置を知るため、競合他社のアクセス状況も調査しましょう。SimilarWebやAhrefsなどの競合分析ツールを使用することで、おおよそのアクセス数や流入キーワードを把握できます。

競合分析を行う際は、同業界・同規模の企業3~5社を選定し、定期的にモニタリングすることが重要です。競合が実施している施策や、上位表示されているキーワードを参考に、自社の改善点を見つけられるでしょう。

検索エンジンからのアクセスを増やす8つの施策

検索エンジンからの流入は、最も安定して長期的な効果が期待できるアクセス源です。SEO対策を中心とした施策を継続的に実施することで、検索結果での上位表示を目指しましょう。

以下で紹介する8つの施策は、それぞれ異なる効果と実施難易度を持っています。

- SEO対策の基本はキーワード選定と記事作成

- 内部リンク最適化でサイト全体の評価向上

- モバイル対応とページ速度の改善

- 定期的なコンテンツ更新とリライト戦略

- E-E-A-T強化で専門性と信頼性をアピール

- メタタグとタイトル設定の最適化

- 構造化データでリッチリザルト表示を狙う

- SSL化とセキュリティ対策で安全性を確保

自社のリソースや現状の課題に応じて、優先順位を付けて取り組むことをおすすめします。

SEO対策の基本はキーワード選定と記事作成

効果的なSEO対策の出発点は、適切なキーワード選定です。ユーザーが実際に検索するキーワードを調査し、自社のサービスや専門分野に関連する語句を洗い出しましょう。Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを活用すると効率的です。

選定したキーワードに基づいて記事を作成する際は、検索意図を深く理解することが重要になります。ユーザーが「なぜそのキーワードで検索するのか」「どんな情報を求めているのか」を考え、期待に応える内容を提供してください。タイトルや見出しにもキーワードを自然に含めることで、検索エンジンに内容を適切に伝えられます。

内部リンク最適化でサイト全体の評価向上

内部リンクとは、自サイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。適切な内部リンク設計により、ユーザーの回遊性を高め、検索エンジンのクローラーがサイト全体を効率的に巡回できるようになります。

内部リンクを設置する際は、関連性の高いページ同士を結ぶことを心がけてください。アンカーテキスト(リンクの文字部分)には、リンク先ページの内容が分かる具体的なキーワードを使用しましょう。過度な内部リンクは逆効果となる可能性があるため、ユーザーにとって自然で有益なリンクのみを配置することが大切です。

モバイル対応とページ速度の改善

現在の検索トラフィックの大部分はモバイルデバイスからのものです。Googleもモバイルファーストインデックスを導入しており、スマートフォンでの表示に最適化されていないサイトは評価が下がってしまいます。

ページの読み込み速度も検索順位に大きく影響する要因の一つです。3秒以上かかると多くのユーザーが離脱してしまうため、画像圧縮やキャッシュ設定、不要なプラグインの削除などを行いましょう。Google PageSpeed Insightsなどのツールを使用して定期的に速度測定を行い、改善点を特定してください。

定期的なコンテンツ更新とリライト戦略

検索エンジンは新鮮で最新の情報を好む傾向があります。既存のコンテンツを定期的に見直し、古い情報の更新や不足している内容の追加を行いましょう。とくに、データや統計、制度に関する情報は変更されることが多いため、注意深くメンテナンスする必要があります。

リライトを行う際は、単純な情報更新だけでなく、ユーザーの検索意図により適した内容への改善も重要です。アクセス解析データを参考に、離脱率の高いページや滞在時間の短いページを優先的に改善してください。継続的なリライトにより、既存ページの検索順位向上も期待できるでしょう。

E-E-A-T強化で専門性と信頼性をアピール

GoogleのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、現在のSEO対策において極めて重要な要素です。とくに企業サイトでは、自社の専門分野に関する深い知識と実務経験を活かしたコンテンツ作成が求められます。

E-E-A-Tを高めるためには、執筆者のプロフィールを明記し、資格や実績を掲載することが効果的です。また、公的機関や信頼できる情報源からの引用を適切に行い、情報の正確性を担保しましょう。顧客事例や実際の取り組み事例など、一次情報を積極的に発信することで、他サイトにはない独自性も演出できます。

メタタグとタイトル設定の最適化

タイトルタグとメタディスクリプションは、検索結果に直接表示される重要な要素です。ユーザーがクリックしたくなるような魅力的なタイトルを作成し、ページ内容を的確に表現するメタディスクリプションを設定しましょう。

タイトルは32文字以内、メタディスクリプションは120文字程度に収めることが推奨されています。対策キーワードを自然に含めつつ、ユーザーにとって分かりやすい表現を心がけてください。また、各ページで重複しないよう、個別に最適化することが重要です。

構造化データでリッチリザルト表示を狙う

構造化データとは、検索エンジンにページの内容を正確に伝えるためのマークアップです。適切に設定することで、検索結果に画像や評価、価格などの詳細情報が表示されるリッチリザルトを獲得できる可能性があります。

企業サイトでは、組織情報、FAQ、製品情報、イベント情報などの構造化データが有効です。Google検索セントラルのガイドラインに従って正しく実装し、構造化データテストツールで動作確認を行いましょう。リッチリザルトが表示されることで、クリック率の向上も期待できます。

SSL化とセキュリティ対策で安全性を確保

SSL化(HTTPS化)は、ユーザーとサーバー間の通信を暗号化し、情報の安全性を高める技術です。GoogleはSSL化をランキング要因の一つとして明言しており、未対応のサイトは検索順位で不利になる可能性があります。

SSL証明書の導入に加え、定期的なセキュリティ更新やマルウェア対策も重要です。サイトのセキュリティが侵害されると、検索結果から除外される危険性もあります。信頼できるホスティングサービスを選択し、適切なセキュリティ対策を継続的に実施してください。

検索以外からのアクセスを増やす5つの手法

検索エンジン以外からの流入を増やすことで、アクセス源の多様化とリスク分散が図れます。SNSやメールマガジンなど、それぞれ異なる特性を持つチャネルを効果的に活用しましょう。

- SNS活用による拡散とブランディング戦略

- メールマガジンでリピーター獲得

- 他社サイトからの被リンク・サイテーション獲得

- オフライン施策でのURL・QRコード活用

- Web広告による即効性のあるアクセス増加

これらの手法は検索対策と比較して即効性がある一方、継続的な運用が必要です。自社のターゲット層が利用するメディアを見極め、適切なコンテンツ配信を行うことが成功の鍵となります。

SNS活用による拡散とブランディング戦略

SNSは情報の拡散力が高く、適切に運用すればサイトへの流入を大きく増やせます。Twitter、Facebook、Instagram、LinkedInなど、それぞれ利用者層や特性が異なるため、自社のターゲットに適したプラットフォームを選択することが重要です。

SNS運用では、単なる宣伝ではなく、ユーザーにとって価値のある情報提供を心がけてください。業界の最新情報や実用的なTips、裏話的なコンテンツなどが好まれる傾向があります。定期的な投稿により フォロワーとの関係性を構築し、自然な形でサイトへの誘導を図りましょう。

メールマガジンでリピーター獲得

メールマガジンは、既存顧客や見込み客との継続的な関係構築に優れたツールです。定期的に有益な情報を配信することで、サイトへの再訪問を促し、安定したアクセス数の確保につながります。

効果的なメルマガ運用のポイントは、読者のニーズに合わせた内容の提供です。業界動向、新商品情報、限定コンテンツなど、メルマガ読者だけが得られる価値を提供しましょう。件名の工夫や配信タイミングの最適化により、開封率とクリック率の向上も図れます。

他社サイトからの被リンク・サイテーション獲得

他サイトから自社サイトへのリンク(被リンク)や、企業名・サービス名の言及(サイテーション)は、検索エンジンからの評価向上だけでなく、直接的なアクセス増加にもつながります。質の高い被リンクを獲得するため、業界関係者との関係構築が重要です。

被リンク獲得の具体的な方法として、プレスリリースの配信、業界メディアへの寄稿、専門家としてのコメント提供などが挙げられます。自社の専門性を活かした有益な情報発信により、自然な形でリンクを獲得していきましょう。質の低いリンクは逆効果となるため、量より質を重視することが大切です。

オフライン施策でのURL・QRコード活用

デジタル時代においても、名刺、パンフレット、展示会などのオフライン活動は重要なアクセス源となります。これらの媒体にWebサイトのURLやQRコードを掲載することで、オフラインからオンラインへの導線を作れます。

QRコードはとくに効果的で、スマートフォンで簡単にアクセスできるため、その場での訪問を促しやすいでしょう。イベントや店舗での活用に加え、印刷広告やDMにも組み込むことで、幅広い接点でサイトアクセスを獲得できます。

Web広告による即効性のあるアクセス増加

Google広告やSNS広告などのWeb広告は、予算をかけることで短期間でのアクセス数増加を実現できます。とくに新しいサービスの認知拡大や、特定の期間でのアクセス増加が必要な場合に有効です。

広告運用では、ターゲット設定とキーワード選定が成功の鍵となります。費用対効果を最大化するため、コンバージョン測定を適切に設定し、データに基づいた改善を継続的に行いましょう。SEO対策と併用することで、長期的な成長も期待できます。

アクセス数を増やす際に避けるべき5つの注意点

アクセス数増加を急ぐあまり、間違った施策を行うとペナルティのリスクがあります。

- YMYL分野では情報の質と専門性が必須

- 効果が出るまで3~6ヶ月の継続が必要

- 新規ドメインは評価されるまで時間がかかる

- アクセス数購入は絶対に避ける

- 競合サイトの丸パクリはペナルティリスク

長期的な成功のため、避けるべき行為と注意点を理解しておくことが重要です。

YMYL分野では情報の質と専門性が必須

YMYL(Your Money or Your Life)とは、お金や健康など人生に大きな影響を与える分野のことです。医療、金融、法律関連のコンテンツでは、Googleがとくに厳しい品質基準を適用しており、専門性の低い情報は上位表示が困難になります。

YMYL分野でコンテンツを作成する場合は、有資格者による監修や、公的機関からの情報引用が不可欠です。間違った情報の発信は、サイト全体の評価低下を招く恐れがあるため、十分な調査と検証を行ってから公開しましょう。

効果が出るまで3~6ヶ月の継続が必要

SEO対策による効果は即座に現れるものではありません。一般的に、新しく作成したコンテンツが検索結果に適切に評価されるまで3~6ヶ月程度かかるとされています。

この期間中も継続的な改善を行い、長期的な視点で施策を実施することが重要です。途中で諦めてしまうと、これまでの努力が無駄になってしまう可能性があります。定期的な効果測定を行いながら、辛抱強く取り組んでください。

新規ドメインは評価されるまで時間がかかる

新しく取得したドメインは「ドメインパワー」が低く、検索エンジンからの信頼を得るまで時間がかかります。同じ品質のコンテンツでも、運営歴の長いサイトと比較して上位表示されにくい傾向があります。

新規ドメインでサイト運営を行う場合は、より一層の継続的な努力が必要です。高品質なコンテンツの定期的な公開、適切な内部リンク構造の構築、外部からの被リンク獲得などを地道に続けることで、徐々にドメインの評価を高めていきましょう。

アクセス数購入は絶対に避ける

「アクセス数を購入する」「被リンクを大量購入する」といった短絡的な手法は、Googleのペナルティ対象となります。一時的にアクセス数が増加したように見えても、品質の低いトラフィックは実際のビジネス成果につながりません。

このような不正な手法を用いると、サイト全体が検索結果から除外される可能性があります。健全で持続的な成長のため、正攻法でのアクセス数増加を目指してください。

競合サイトの丸パクリはペナルティリスク

競合サイトの成功事例を参考にすることは重要ですが、内容をそのまま模倣することは避けなければなりません。Googleは重複コンテンツを低く評価し、オリジナリティの欠如したサイトの順位を下げる傾向があります。

参考にする場合でも、自社独自の視点や経験を加え、ユーザーにとって新たな価値を提供するコンテンツを作成しましょう。同業他社との差別化を図ることで、検索エンジンとユーザーの両方から評価されるサイトを構築できます。

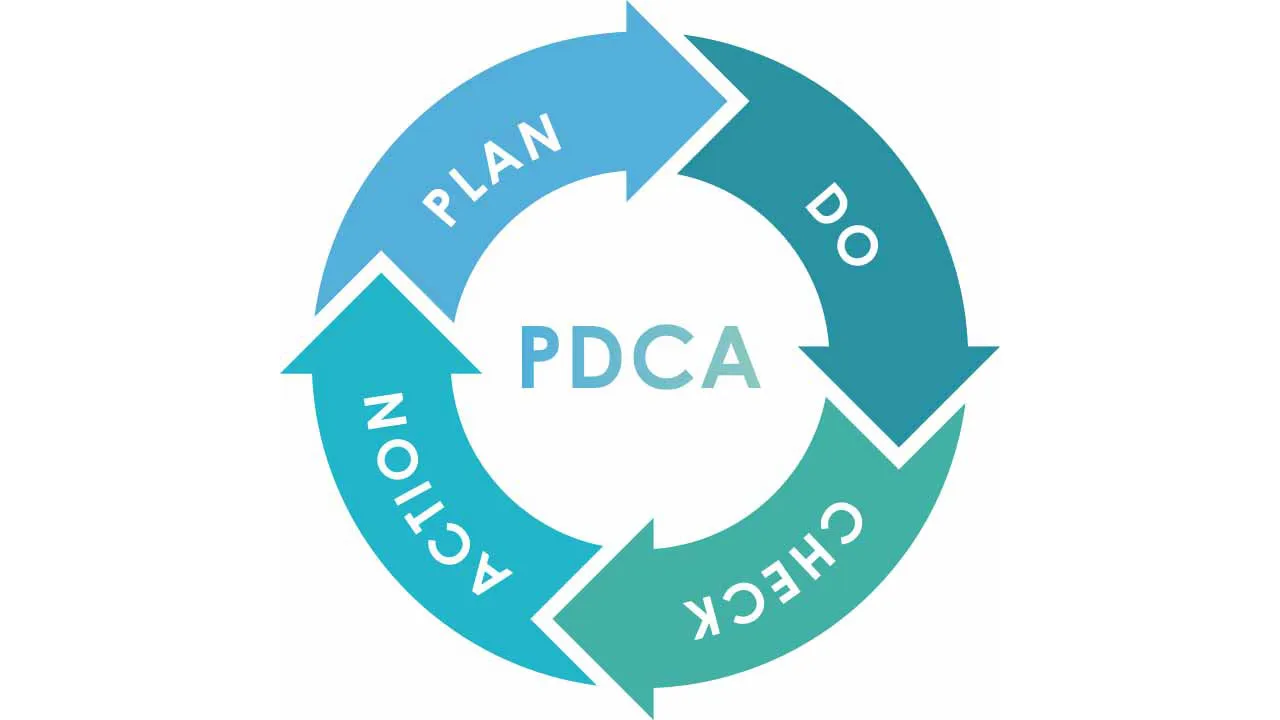

PDCAサイクルでアクセス数を継続的に改善する方法

アクセス数向上は一度の施策で完了するものではなく、継続的な改善が必要です。「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」のサイクルを回すことで、効率的にサイトを成長させられます。

アクセス解析ツールによる効果測定

Google Analytics 4やGoogle Search Consoleなどの解析ツールを活用し、施策の効果を定量的に測定しましょう。アクセス数の変化だけでなく、流入経路、ユーザー属性、行動パターンなどの詳細なデータを分析することが重要です。

定期的なレポート作成により、改善すべき点や成功要因を明確に把握できます。週次や月次でデータをまとめ、トレンドの変化や異常値にいち早く気付けるよう体制を整えてください。データに基づいた意思決定により、より効果的な施策立案が可能になるでしょう。

改善施策の優先順位の付け方

限られたリソースで最大の効果を得るため、改善施策には適切な優先順位を付けることが必要です。「インパクトの大きさ」「実施の容易さ」「緊急性」の3つの軸で各施策を評価し、優先度を決定しましょう。

効果が大きく実施しやすい施策から着手し、段階的に難易度の高い改善に取り組むことをおすすめします。また、一度に多くの変更を行うと効果測定が困難になるため、施策の実施タイミングも調整してください。

長期的な成長を見据えた運用計画

アクセス数向上は短期的な目標ではなく、長期的な視点での取り組みが重要です。1年後、3年後のサイト規模や目標アクセス数を設定し、それに向けた段階的な計画を立てましょう。

定期的な計画見直しにより、市場環境や競合状況の変化に対応することも大切です。新しい技術やトレンドの導入、ユーザーニーズの変化への対応など、柔軟性を持った運用計画を策定してください。継続的な学習と改善により、競合他社との差別化を図れるでしょう。

まとめ:段階的な施策でアクセス数を確実に向上させよう

ホームページのアクセス数向上には、多角的なアプローチと継続的な努力が必要です。検索エンジンからの流入を中心としつつ、SNSやメールマガジンなど多様なチャネルを活用することで、安定したアクセス増加を実現できるでしょう。

最も重要なのは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に提供することです。E-E-A-Tを意識した専門性の高い情報発信により、検索エンジンとユーザーの両方から信頼されるサイトを目指してください。データに基づいた改善を継続し、長期的な視点でサイトを成長させていくことが成功への道筋となります。

RANKING ランキング

- WEEKLY

- MONTHLY

UPDATE 更新情報

- ALL

- ARTICLE

- MOVIE

- FEATURE

- DOCUMENT

-

ARTICLE

2025/12/12( 更新)

【コーチングの集客方法5選】紹介頼みを脱却して選ばれ続けるための仕組みづくり

企業経営業種別

- 集客

-

ARTICLE

2022/05/12( 更新)

Pinterest(ピンタレスト)のビジネスアカウントとは?活用方法やデメリットも解説

情報管理・収集Pinterest

-

NEW ARTICLE

2026/02/05

SEOとリスティング広告の違いは?使い分けや併用による相乗効果についてを解説

広告

- リスティング広告

-

NEW ARTICLE

2026/02/04( 更新)

リスティング広告運用代行会社の選び方!確認すべきポイントや代行費用相場を解説

広告広告運用

- リスティング広告